漫画批評における、視点をめぐる諸問題:2

目次

視点1

視点2

視点3

■心的イメージとしての主観ショット

『凸凹ポンスケ』における「景色のコマ」が、ポンスケの視点と完全一致しないという事象には、幾通りかの説明を付けることができる。

その場合の観点として重要だと思われるのは、それが「絵だから」という考え方だ。

そして「絵だから」という観点からは、次のふたつのことが考えられる。

1.絵は、技術的な問題からして「そこにあるべきもの」を忠実に描くことができない

2.絵は、演出的な理由から「そこにあるべきもの」を忠実に描かなくてもよい

まず1.について。

批評家がいかに慎重に検証を重ねてみた所で、結局は「人が手で描いたもの」でしかない漫画の絵は、「整合性のある風景」として実直に作画されていなくとも良い、という考え方だ。

つまり乱暴な言い方をすれば、『凸凹ポンスケ』の作者は「ポンスケの見た風景」を描こうと意識していたものの、画力的な理由から、コマの中に「飛行機の機体」を描き入れなかった、という解釈もできるだろう。それでも作者が「登場人物の視点」を意識して描いたコマであり、そしてそれが読者に伝わっていたのなら、それは主観ショットを狙った演出だとして充分理解できる筈だ。

それを踏まえた上で、2.について。

以下は押井守の言葉だが、

|

映画という形式において、映像情報を伝えるということは、情報そのものよりも「情報の落差」を伝えることだ、と僕は思っている。(中略)たとえば、隅々まで詳細に描かれた絵というのは、人間にとって一種の不安感を感じさせる。やはり見たいものに焦点が合っていて、周辺がぼやけている方が人間にとって見やすい。 |

アニメ監督でもある押井にとって、この発言が実写映画だけでなく、「アニメやCGの映像」を含めたものであることは言うまでも無いだろう。

漫画の絵もまた、この「情報の落差」を作り出すことを志向して作り出される傾向がある筈だ。

その点において、『凸凹ポンスケ』の中で「飛行機の機体」が描かれない、ということに、もっと強い意味が見いだされるのではないだろうか。

「隅々まで詳細に描かれた絵というのは、人間にとって一種の不安感を感じさせる。やはり見たいものに焦点が合っていて、周辺がぼやけている方が人間にとって見やすい」と押井守は語るが、これは単なる演出論ではなく、人間の「認識」の仕組みを言い表したものでもある。

科学的な認知学の研究からも知れることだが、人間が認識する視覚世界とはまさに、「見たいものに焦点が合っていて、周辺がぼやけている」ものだからだ。清水玲子は『秘密』という作品の中で、その認識のあり方を絵に描いて見せている。

つまり、押井守が思うような映画演出とは、「人間の認識に近づけ、誇張させた映像を作り出すこと」であるとも考えられる。

例えば、人間が景色を眺める時、目の前に垂れている前髪や、(メガネをかけている人なら)メガネのフレームなどを常に必ず意識しているものだろうか? 人間の視界には、「鼻の頭」も実は映っている筈なのだが、それも絵の中に描かなければならないのだろうか。エルンスト・マッハの自画像(*2)は、まさに「一種の不安感を感じさせる」ような、精緻すぎる主観ショットの絵なのである。

ここで、竹内オサムが『凸凹ポンスケ』の「景色のコマ」を、「別の視点人物が、視点を下に向けた視野だと判断できる」と言語化したことのナンセンスさが理解できるかもしれない。

つまり竹内オサムの発言をそのまま真に受けるならば、漫画の絵というものは「映画のカメラのような装置」によって撮影(!)されており、しかもそのカメラは「完全に視点人物の視点と同じ位置でなければならず」「客観的に精確な映像を映し出すもの」として捉えなければならないことになる

。

しかし物理的に「カメラのような装置」などを想定することなく、「人間の認識」という素直な観点に立ってみるなら、「登場人物と読者の眼が完全に重ならない」ように見える風景の方が、むしろ自然であるとも考えられる。

いや、「重ならないように見える」のは、分析的な目で判断しようとしているからであって、登場人物自身は、実際そのように認識し、心に記憶しているのかもしれないのだ。それが表された結果が、漫画に描かれた「絵」なのではないか?

おおよそ人間の視覚や視覚記憶というものは、異なるレイヤーから発生した雑多な情報をかき集めた「寄せ集め」で出来ている、と言える。つまり数秒間空中を飛行したポンスケが、様々な角度・時間から景色を眺めた結果、「機体の映っていない景色」を頭の中で再合成していた、と解釈してもさほど不自然ではない。実際、我々が車窓から眺めた景色のイメージを掘り起こす際は、車内の小物などが無視されたり、曖昧だったりするケースが多い筈だ。絵に描こうとした時は、尚更であろう。

漫画の絵というものは、スティールカメラのように一瞬の静止画を切り取るものではないし、ビデオカメラを移動させて撮る(「主観移動ショット」!)ものでもない。絵画のごとく――いや、「絵」は絵画そのものだが――ある特定の時間における「印象」を描くものなのだから。

そして、読者は「登場人物の心的イメージ」、つまり「心における主観」を体験するという意味で、望ましい形の「主観ショット」を得られていると考えられないだろうか。

■変形していく主観ショット

主観ショットの効果として、「心的イメージを描く」という要素が加わるのなら、更に踏み込んで考えられることがいくつもある。

繰り返しになるが、「そのコマの視点(カメラアイ)と登場人物の視点は、同じ座標上に位置していなければならないのか?」という問題がまずある。

果たして、人間のイメージ記憶とは、精確に「眼球から見た風景」として保存されるものなのだろうか? 実際に「今日、目を覚ました時の自分」や「最近、食事をしていた自分」や、「さっき、戸を開けて出入りした自分」の様子を思い出して、その時の経験を脳裏に浮かべ、映像化してみてほしい。

そのイメージ記憶は、眼球をカメラアイとした場合の構図になっているだろうか? おそらく、違う筈だ。

眼球から見たイメージがそのまま想起されたのだとしたら、「私」の頭部や顔は死角なのだから見えることなく、手や持ち物などが映る程度の筈だ(インヴェントリーPOVのように)。だが、そのような映像の方が、むしろ呼び覚ましにくいのではないだろうか。目で見たものをありのまま思い出すという行為は「写真記憶」などと呼ばれるもので、高い記憶力の持ち主でないとイメージすることは難しい。

普通、我々が自伝的記憶として持つイメージは、何故か「フカン的な構図で、自分を上や背後から眺めたもの」だったりはしないだろうか?

それと同じように、漫画の中で「誰かの視点」が描かれる時、そのコマの内部に当の本人が配置されるということも、別段不思議ではないということだ。漫画の絵は、(わざとそう描こうとしない限り)写実的な完全さ、実体験としての精確さを得ることはありえず、あくまで「その時の印象」や「心的イメージ」を描くものでしかないのだから。

以上のことを踏まえた上で、もう一度「心的イメージ」を描くことについての意味を確認したい。要するに、ある登場人物が「ある景色」を眺めた視点を描く時……、

「自分自身の横顔や後ろ姿」などが、

コマの中に映っていても良いのではないか?

これは、筆者が『ユリイカ』2005年1月号に寄稿した「視線力学の基礎」(イズミノウユキ名義)の中でも、かすかに触れていた点でもある。具体例のひとつとして取りあげてみよう。

|

|

図は、島本和彦『炎の転校生』文庫版2巻p166を引用したものだ。

右側に「城之内」の頭部が映り込み、カメラアイがその頭部とは異なる位置に据えられている構図になっている。竹内オサムが言うような「一人称視点」では決してない構図だが、多くの読者は「主観的な印象」をこの絵から感じ取る筈だ。それを、いわゆる「同一化技法」に近い、とここでは評している。

■背後霊的視点/身体離脱視点

漫画の絵が、人物の主観を表現する時に描かなくてはならないのは、決して視界のみではない。

映画の演出論においても、純粋な主観ショットが持つ「ある種の窮屈さ」は良く指摘される。例えば『13日の金曜日』などのサスペンス・ホラー映画において、殺人鬼の目を通した主観ショット(大抵は手に凶器などを持ったインヴェントリーPOVだろう)はどこか偏執的かつ病的で、「その視界の中に閉じ込められたような」息苦しさと不安感を観客に感じさせることがある。人間の視界の広さに比較的近い、ワイドスクリーンを大画面で見たとしても同じことが言えるであろう。

その不安感の原因は明白だ。視点人物の「視覚以外の感覚」が、観客に伝わりにくいからである。人間の主観的意識(主観性)は視覚情報のみで成立してはいない。五感はもとより、常に我々は身体感覚(位置覚や運動覚、平衡覚、筋肉覚、深部覚など)を頼りにして自らの「主観性」を保っている。

「純粋な主観ショット」を眺める観客は、あたかも「身体感覚がマヒした人間」か「身体感覚を持たないロボット」のようであると言えるだろう。しかし残念ながら、映画や漫画において、身体感覚をダイレクトに伝達させることは、現代の技術や設備の水準では不可能であって、音や言葉や、間接的な演出によって主観性を補強することが求められる。(*3)

一方、『炎の転校生』で例に挙げたような表現(島本和彦に限らず、殆どの漫画家が常識的に工夫している表現なのであるが)ならば、「視覚情報」と「身体感覚情報」を同時に伝えることが可能になる。つまり、一人称視点のみの映像よりも、いくぶん高い主観性を持つということだ。

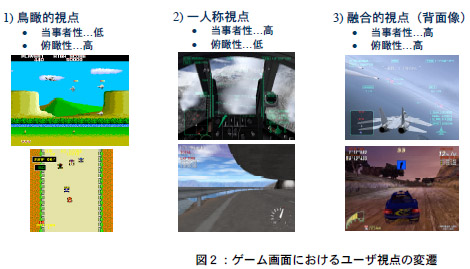

そうした映像が持つ「主観性の高さ」については、認知言語学者である岡本雅史のレポートが参考になる(PDFファイルの5ページ目を参照)。TVゲームのプレイ画面における、視点位置の種類を比較したものだ。

このレポートに先立つ研究(宮崎清孝によるもの)として、主観となる人物の背面像を映した視点を「背後霊的視点」と名付けた例もあるようだが、漫画の場合は「背面」に限らず「側面」から主観を描き出そうとすることも多い為、「身体離脱視点(アウト・オブ・ボディ視点)」などと呼ぶ方が相応しいように思える。

身体離脱視点による表現は、漫画表現論において非常に重要な位置を占めている、と言っていいように思う。

技法自体の原理がどうだろうと、結果として「登場人物の主観的な印象に読者を同化させる」効果を生み出しているという点で、単純に映画的手法を引き写したものとは異なる……また、同一化技法と呼ばれるようなものとも異なる、「漫画らしい表現」が広げられる可能性を確かめられる筈だからだ。(*4)

次のページでは、身体離脱視点による表現の中で、代表的と思われる具体例をふたつ明示し、本論の締めくくりとしたい。

≪漫画批評における、視点をめぐる諸問題:3≫に続く

≪漫画批評における、視点をめぐる諸問題:1≫に戻る

▼目次 ▼リクィド・ファイア

| |

| *2 題名は「自己観察による私」(出典はエルンスト・マッハ『感覚の分析』から)。 |

例えば、主観ショットで「前に向かって歩く」というシーンの時、「ベチャベチャ」あるいは「カツカツ」という足音(=音による主観性の情報)が 聞こえる場合と、聞こえない場合とでは、主観に対する感じ方がまるで異なるであろう。

また、その効果音を「身体の骨を通して聞こえる音」として合成する場合と、「離れた場所から聞こえる音」として合成する場合でも異なってくる。これは「音の遠近法」として知られるテクノロジーであり、主観性を表現する際に役立つ。

もっとも、「この表現は漫画だから可能なのであって、映画には不可能だ」式の、漫画を特権化する思想を持ち込むことについては慎重にならなくてはいけない。

本文中で逐一触れたりはしなかったが、ここで述べているような表現の中には、映画でも可能だったり、似たようなことができるかもしれないことを意識しておくべきだろう。

更に、映画論は実写作品とアニメ作品を分けて論じる必要もあろう。