|

科学哲学ニューズレター |

![]()

No. 50, March 11, 2003

10th Anniversary Special Issue

Philosophy and History of Science, Kyoto University, since 1993

Part One Letters from Former Students

Tomo SAITO: Commemorating the 10th Anniversary, and "Episode One"

Emiko ITO: If anyone ask me 'What's the Philosophy of Science?'

Kohei KISHIDA: A Report from Pittsburgh

Part Two On the History of Science

Kazuyuki ITO: Where does the History of Science go?

Akihisa SETOGUCHI: What is History of Science for? Between History of Science and Science Studies

Part Three Samples of Logical Study

Katsuhiko SANO: "How to Study Logic" for Philosophy Students

Akiko KANEDA: The Revision Theory of Truth and the Plurality of the Sense of "Truth"

Part Four Various Topics in the Philosophy of Science

Shinya Tsubai: Geometry and the Space-time Physics

Yuichi AMITANI: Karl Popper on the Scheme of Evolution

Tetsuji ISEDA: The Psychological and the Biological Basis of the Universalizability

Daisuke KAIDA: Recent Studies on Disposition

Masahiro MATSUOU: An Unending Journey of Wes Salmon's Theory of Causality

Editor: Soshichi Uchii

科学哲学科学史研究室創立10周年記念、第50号

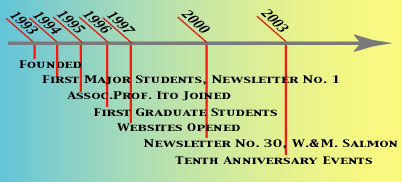

科学哲学科学史の講座が創設されたのは1993年であり、この年から学部生向けの講義が提供され始めた。『科学哲学ニューズレター』 が筆者内井の手作りで創刊されたのは1994年。この間の様子は、1号と2号を参照していただきたい。マッキントッシュの小さなコンピュータを使って印刷し、チャチな印刷物ではあるが(公費で郵送できなかったので)わたしが自腹を切って心当たりの場所へ郵送し、文学部内の学生諸君には「セルフサービス」で研究室ドアの封筒からピックアップしてもらった。文学部の会計の仕組みが改善され、伊藤和行助教授が採用されたのち、大学院重点化により、また文学研究科のネットワークの整備などにより、創設期の苦労は「笑い話」になってしまった観もある。ニューズレターがウェッブ版に切り替わったのは1997年の17号からで、2000年の1月には30号特集(ダーウィン)も組んだ。2002年の8月には、同年6月にわたしも(ピンチヒッター)パネリストで参加した「文学研究科フォーラム」のシンポジウムが教育テレビで放映され、番組終了直後からわたしのウェッブサイトにアクセスが急増するという珍事も起きた。しかし、いわゆる「基礎研究」のなかでも「役に立つのか立たないのかわからない」科学哲学や科学史研究に対する「逆風」は、先行き不透明である。当ニューズレターも何号まで続くかわからないが、とりあえずは50の大台をクリアしたことを喜びたい。(編者 内井惣七)

第一部 卒業生からの便り

研究室10周年記念によせて

齊藤 朋(1996年卒業)

このたびは研究室創立10周年とのことで、おめでとうございます。 卒業後、科学哲学・科学史とは全く関わりのない生活になっておりますのに、一期生ということで声をかけていただきありがとうございます。

さて、大変私事ながら昨年末に長男を出産しまして、それ以来「生命」というものにより関心が出て参りました。出産、育児の中で得られるさまざまな情報、例えばほんの一例ですが、骨盤は上部、真ん中、下部で広くなっている場所が異なっており、そこに頭の一番大きいところをあわせるようにして、まわりながら赤ちゃんはでてくるといったことや、母乳の中にはたくさんの免疫体が含まれていて、その成分比が赤ちゃんの成長にあわせて変化する、などですが、それらを知れば知るほど、なんとよくできているのかと思います。思わず「これを考えた人エライで」とつぶやいてしまうこともしばしばです。この「考えた人」というのがくせ者で、そういう存在があるかどうかはわからないのですが、あると考えた方がすんなり納得できるような気がしてしまいます。けれどそういう意志をもった存在なしにこれだけ綿密に練り上げられたように思われる仕組みができあがっていると考えてみると、「考えた人」が存在する以上にすごいことなのでは、と思います。細胞、ホルモン、神経などなど数え切れないほどたくさんの物質がおのおの働いて、結果としてひとつの仕組みができあがる。その仕組みへ集約していくのは何をもってなのか。大変興味があるところです。

そもそも、科学の役割とは何なのかと思うこともあります。上に述べた情報を私が知ることができるのも科学の成果なのでしょう。しかし、骨盤の構造がわからない頃でも、母乳の成分がわからない頃でも赤ちゃんは産まれ、無事に育って人類は繁栄してきたことを思えば、なくても済むものなのも知れません。今では粉ミルクのキャッチフレーズは「限りなく母乳に近づけました。」ですし、紙おむつのキャッチフレーズは「さらさらコットン」です。自然にあるものを分析し、解明し、再現しようとするのに一生懸命です。

暴論ではありますが、科学全般においても結局は同じこと、しくみを解明し、自らの手で再現し、さらにはそれを上回るものを見つけたいという思いが根底にあるのだろうなと言う気がします。今年はクローン人間が誕生したというニュースもあり、また奇しくも鉄腕アトムの誕生年(2003年4月7日)でもあるそうです。鉄腕アトムのことは偶然のことですが、クローン人間のニュースを聞くと、今まで物理や化学、生物学などの分野でなされてきたことがいよいよ生命の分野で本格化し始めているという印象を受けます。ひいては、科学研究が自分の生命をより明確に脅かす領域に入ってきた、未知の分野に踏み込んでいるという実感がでてきました。しかも、そうすることによって起こるであろう様々な出来事に対する充分な心構えもなく、です。近い将来、私の友人の中の一人がクローン人間であったとわかったとき、私はどのように接すればよいのでしょうか。見当もつきません。

さらに、私の自宅から1時間ほどの所には大型放射光施設のSpring-8があるのですが、現在そこが中心になって行われているプロジェクトが「タンパク3000」という、5年間でタンパク質を3000個解析するというものだそうです。国家レベルでの取り組みらしく、年間118億円の予算がついているとか。科学の研究も個人の業績というより、国家の威信をかけたものになってきているのですね。しかし、これだけ規模が大きくなってくると、個人の思考や理性といったもののはいる余地がますますなくなり、個々人が関わる範囲がますます狭くなり、今自分の行っている研究がどういうところにつながっていくのか、何が起こりうるのか本人すらわからないという恐ろしい状態にも簡単になりうると思います。そのなかで、「自分が創造主になりたい。」という望みを誰かが持ったとき、一気につっぱしっていくであろうということは、かねてより言われていることではありますが、それを実感する今日この頃です。

もうひとつ、育児をしていて思うことには、自然の仕組みというのは懐が深いということです。私のような新米母親がふたつみっつの小さな失敗をしたところで、赤ちゃんは何事もなく育ってくれています。母親業に慣れるのにあわせるかのように、月齢が進むにしたがって難しい課題が出されていくという感じです。遊びの幅があるとでもいうのでしょうか。それにひきかえ、先日のスペースシャトルの事故はどうでしょう。宇宙開発は現代の科学技術の粋を集めていると言われますが、ほんの小さな計算外の出来事が大惨事につながっています。やはりどこかに遊びの幅がないと、安定した、誰でも使えるようなものにはならないのですね。ちょうど10年前くらいは、やたらと「複雑系」という言葉が流行っていましたが、なぜそこに行き着いたのかというのが、今頃になってわかってきたような次第です。

以上のようなことをぼんやりと日々を過ごしながらも感じています。今の世の中の動きを見ていると、今までは私のような一般人は、「難しいことは研究者の方におまかせします。」といって、科学の研究から得られた成果を享受していれば、(紙おむつを便利だと言って使っていれば)よかった訳ですが、これからはそうもいかないなと思っています。同意書片手に「遺伝子治療のためこの新薬を使いますよ」と言われる時代がもうそこまで来ています。紙おむつの使い方を多少間違えても命には関わらないけれども、治療となると話は別です。しかし、実際に同意書を書かされる段になっていくら説明してもらっても、なかなか理解できないでしょう。お医者さんにもわからない副作用もあるでしょうし。日頃から自分はどういう生き方をしたいのか、しっかり考えておく必要がある時代になったのかもしれませんね。

追記 「科学」「科学技術」といった言葉を厳密な定義なしで使っていますが、どうぞご勘弁下さい。内井先生のキビシイ(?)授業のおかげか、安易な言葉遣いをしてはいけないということは身にしみているのですが、なかなか実行できておりません。

エピソード・ワン

一期生ならではのエピソードをお送りするといいながら締め切りを過ぎてしまい申し訳ございません。産休明けですぐに仕事に復帰したので(仕事といっても実家の保育園の事務官系なのですが)、よけいに時間がなくなってしまいました。 残念なことに私には長期間記憶しておくということができないようで、大半のことを忘れてしまっているようです。日沖さん、野澤さんと話をしながらならいろいろと思い出せるのでしょうが・・・断片的に思い出せるものだけ箇条書きにしていきます。

1. 当初は専用の研究室がなかったため、内井先生の研究室で授業をしたり、学生は倫理学研究室を間借りさせてもらったりしていました。私が論理学の課題をかろうじて提出できたのは倫理学研究室の諸先輩方のおかげです。

2. 学科にわかれてはじめての歓迎会(?)で2次会でどこかのお店に行き、「科学哲学科学史研究室、略してPHSだ」などとうれしそうに言いながらボトルキープをしました。(当時はまだ携帯電話やPHSが普及し始めた頃でめずらしかったのです。)私はあれ以降あのお店には行っていませんが、キープボトルはどうなったのでしょう?きっと日沖さんに飲まれてしまったのでしょうねえ。

3. 授業のあと、内井先生と日沖さんがときどきそのまま残って囲碁をしておられました。

4. 卒業にあたってはうれしそうに研究室で卒業旅行などしてしまいました。2期生以後の方も研究室で卒業旅行をなさっているのでしょうか。

[1996年2月、城崎温泉にて、画面に入ってない二期生上田彰が撮影]

5. ダメット教授夫妻が来日なさったときに、講演の間奥様のお相手をするお役目をおおせつかりました。どうしたものかと思いましたが、なんとかご案内できました。平安神宮を見て"lovely"という単語を使われ、「ほー、そういうふうにも使うのか」と思ったことと、庭を散歩しながら話していて「夫の研究内容はよくわからないわ」とおっしゃったのを聞いて、「奥様にわからないものを私がわからなくても大丈夫だわ」と思った ことをいまだに覚えています。

肝心の授業についてほとんど覚えていないところが、私らしいというかなんというか。申し訳ありません。

[編者コメント 斉藤朋さんは、旧姓多田朋さん。1994年に初の専攻学生(3回生)が何人来るかとやきもきしながら待ったとき、ただ(多田?)一人専攻志望を出してくれて、胸をなで下ろしたことをあざやかに覚えている。その後、学士入学で理学部の卒業生が二人来てくれたが、内部からの専攻志望がなければ、文学部の中でわたしは肩身が狭い思いをするところだった。]

「科学哲学って何?」と聞かれるたびに

伊藤恵美子(1997年卒業)

私は1995年から2年間の学部生時代に内井教室にお世話になった。2年間という短い期間だったが、卒業して6年が経とうとしている今でも、卒業論文でテーマにした「共感」については折りに触れ考えをめぐらせることが多いし、また科学哲学という学問分野が提供する視座について今日性、重要性を感じることも多々ある。いやむしろ、「科学哲学って何?」と聞かれることの多い社会人になってからの方が、それを感じる機会が増えているかもしれないとも思う。

私は、現在外資系コンサルティング会社で企業の基幹業務(販売や物流、会計など)のコンピューターシステム構築に携わっている。昨年はみずほ銀行のシステムトラブルが話題になったが、私が現在従事しているプロジェクトでも同じように企業の合併に伴うシステム統合を進めており、みずほが抱えていたであろう問題を日々骨身にしみて感じる日々である。そもそも企業の合併と言うのは無数の困難が立ちはだかるものであるし、様々な原因があってトラブルを生み出したのだろうが、中でも問題を悪化させた大きな原因の一つに、経営陣のシステムについての無理解があったと言われる。それ無しでは日々の業務が立ちゆかないシステムというものについて、簡単に構築可能だと勘違いした結果、手痛いしっぺ返しをくらってしまったというわけである。経営陣は銀行業務のプロであってもちろんシステム構築のプロではない。しかし、だからと言って理解をしなくていいのか、システム屋に任せっきりで良いのかというと決しそうではない。では、どういった姿勢で望むべきだったのか?いわば専門外のものを理解するためにはどういうアプローチが有効なのか?これは、コンピュータシステムに限ったことではなく、高度に複雑化した科学技術に支えられた社会(良い悪いは別にして)で生活する私たちにとって切実な課題のように思える。知らないでは済まされない、しかし理解するにはあまりにも複雑に見えるものたちに囲まれて私達はどうすればよいのか。私は、この答えを提供できるのがまさに科学哲学なのではないかと思っている。

もちろん、これは一朝一夕で答えが出る課題ではない。ただ、私は短い期間ながら科学哲学教室に在籍した経験から、少なくともこの課題に向き合うための姿勢は学んだように感じている。1つは、表層の複雑さに恐れ入ってしまわず、何が自分が知るべきことなのかを明確にしてそれを理解しようと努める姿勢。門外漢であると思うと心理的に敬遠してしまうことが多いが飛び込んでみると意外とそうでもないことが多い。もちろん、細かいことまで専門家と同じように理解しようとするのは土台無理である。しかし、例えば、みずほの例でいえば、現場の人間がシステム開発の中どのような方法論、志向性を持って活動しているのかということならば、理解できたはずである。投げっぱなしでもなく、完璧に詳細まで知ろうとするのでもなく、エッセンスを手に入れること、それが大事なのだと思う。もちろんこのためには専門家の側からのアプローチは欠かせない。科学者の朝永振一郎が「科学とは何か」ということを長いキャリアの末に自分に問い掛けたように、専門家が「そもそも自分達がやっていることは何なのか」ということを改めて考え、発信していくこと。それは現在システム構築のコンサルタントとして日々クライアントと接する私自身の課題でもある。

もう一つは、専門外のこと、異分野のことを理解することが自身にもたらす豊かさに目を向ける姿勢である。新たな視点が提供されることで自分の世界が深まることは多い。学部時代に相対性理論の哲学に関する講義があったが、私は「こんなのありなんだ!」と単純にビックリし、そして自分の世界がぱっと広がったような感じがしたのを覚えている。いわゆる「理系」のものについて苦手意識が強く、「文系人間」と思いこんでいた文学部の自分が、こんな風に科学に対してアプローチすることが出来るのだという驚き。それも、ただ理解するというだけではなく、「哲学する」ことで科学の側にも新たな深まりを与えることも出来る。もちろん、それは簡単なことではない。あの当時、相対性理論を相手に内井先生もけっこう苦戦しておられたように記憶している。しかし、その後も地道に多くの文献を読み、たゆみなく研究を続けられている様がNews Letterを読むとうかがえる。やはり異分野から豊かな視座を得、また相手にも提供しようとするならば、相応の努力と言うものが必要なのだと思う。この点は伊藤先生の歴史研究にも感じることである。しかし、それは単なる苦行ではなく、その先には「面白さ」があるということ、それも内井教室で学んだことの一つである。やはり面白がって何かをする姿勢というのは説得力があるし、他の人を巻き込む力を持っている。そして、そういった姿勢、つまり異分野のものに好奇心を持ち、面白がるという姿勢は、高度に専門化が進み複雑化した現代の社会においては、生き延びるために重要な姿勢だとさえ言えるのではないだろうか。

学生時代も決してまじめな生徒とは言えず、学問の道は選ばなかった私だが、「科学哲学って何?」と聞かれるたびに結構張り切って答えている自分がいて我ながら驚いたりしている(その答えが正しいのかどうかは非常に心もとないが)。私が自分の世界を広げるきっかけを作ってくれた科学哲学教室が益々発展し、やがては「科学哲学って何?」と聞かれることがなくなる程になることを祈りつつ、拙稿の締めとしたい。10周年、おめでとうございます。

[編者コメント 伊藤さんは、たしか多田朋さんの引きで当研究室に来、たしか環境庁を目指して就職の努力をしていたが、惜しくも目的はならなかった。彼女が触れているわたしの講義は、「物理学の哲学」と題されたもので、ご指摘の通りわたしの相対性理論理解はまだまだ未熟であった。なにしろ、一般相対性理論の勉強に本格的に取り組み始めたのは50歳代半ばだったからね。]

ピッツバーグ便り

岸田功平 (2000年倫理学卒業、科哲史修士進学後、現在ピッツバーグ大学哲学科に留学中)

ピッツバーグの街

ペンシルヴェニア州南西部の都市ピッツバーグは、アレゲニーとモノンガヘラという 2つの川が合流してオハイオ川になる辺りにある。水上交通の要衝で、内陸部では全 米で最大の港だそうだ。ゆえに以前は鉄鋼業の街として有名で、また公害でも有名 だった。古参教授のニック・レッシャーから聞いた話では、60年代には42階建ての ピッツバーグ大学本館の最上階が地上から見えなくなるほど大気汚染がひどかったと いう。しかし今では産業の転換の結果、随分と綺麗な街になっている。その分人口も減ったようで、かつての60万超が現在40万弱。川に囲まれ、こじんまりとした都市 だ。起伏に富んでいて橋が多いし、昔移民が多かった名残か建築の様式も地区によって多少変化するので、景色には飽きない。川の街だから米国にしては湿度が高いが、 エリー湖から南に自動車で2時間ほど離れているので、五大湖のそばに比べれば雪は 少ない。・・・はずだったのだが、ニュースでご存知かもしれないが、この冬の東部は雪が多かった。ピッツバーグも例外でなく、この30年ほどで1、2を争う冬のひどさだと、これはジェリー・マッシーが言っていた。

街はいくつかの地区からなる。川の合流点辺りには商業・文化の中心地であるダウンタウン、それに隣接して大学街オークランドがあり、それらを囲むように居住地区が 配されている。地区ごとに地勢や文化などの面で特色があり、大学教員と大学院生が多く住む所もある。イタリア食材店や中国食材店が立ち並ぶストリップ地区では土曜 ・日曜にもなると相当の人出だ。バス路線が郊外まで含めてまずまずよく整備されているので、自動車を所有していなくともあまり生活に困ることはない。例えばバスで オークランドからダウンタウンまでが15分、ダウンタウンを横断してから郊外にある ピッツバーグ国際空港までは30分というところ。大学から遠いので学生はあまり使わないものの、地下鉄やケーブル鉄道もある。

ピッツバーグには大学がいくつかあるが、哲学研究はとりわけピッツバーグ大学 (Pittと呼ばれる)とカーネギー・メロン大学(CMU)で盛んだ。デュケイン大学の 図書館は哲学関連のアーカイブを充実させているからご存知の読者もおられるかもしれない。PittとCMUの交流は活発で、授業の単位や授業料を交換する制度があるから、一方の学生が他方の講義を自由に受講できる。2つの大学の間が歩いて10分と離れていないのは交流にもってこいで、一方の大学で行われる講義や講演を聴きに行くために他方の哲学者達がぞろぞろと列をなして歩いている光景もときどき見られる。 小さな遠足のようでなかなか楽しい。以下では、こうした交流も含め、ピッツバーグにおける哲学研究のあり様を紹介したい。

哲学内外の幅広い交流

Pittでは主に哲学科、科学史科学哲学科(HPS)、科学哲学センターの3つで哲学・科 学哲学が研究されている。もちろん他にも、例えば古代ギリシア哲学の研究では古典 学科とも協力している。センターとHPS学科が設立されて科学哲学研究の中心地と見 なされるようになるまでの経緯はこのニューズレターの45号でも紹介されているからそちらをお読みいただきたいが、その経緯と並行して、科学哲学以外にもいくつかの分野を哲学科が得意とするようになった。その過程に貢献したセラーズ、ヘンペル、 カート・ベイアーらの哲学者のうち、グリュンバウム、レッシャー、ヌエル・ベル ナップ、マッシー、リチャード・ゲイルはまだ現役で、精力的な研究・教育活動を続けている。グリュンバウムは来月で80歳になるそうだ。現在の他の教授陣の中では、 言語哲学・認識論など幅広く研究しているジョン・マクダウェルやボブ・ブランダム は近年日本でも紹介されつつあるようなのでご存知の読者もおられよう。私が専攻する論理学ではベルナップの他、3年前にアニル・グプタが加わったし、倫理学では2年 前にデイヴィッド・ゴーティエが引退したものの、若手の倫理学研究者が次々と教授 陣に採用されている。この学科出身の哲学者には、論理学専攻の私でも知っているよ うな有名どころでファン・フラーッセンやポール・チャーチランドらがいる。・・・ とまあ、自分の在籍している学科の宣伝記事を書くならこんなところか。古典的哲学 者や哲学史の研究も強調されているが、そのせいか哲学史の必要単位の数がアメリカの哲学科の中でもやや多めなので、論理学の学生としては難儀なことです。

CMUの哲学科では故ハーバート・サイモンや、デイナ・スコット、クラーク・グリム アらのイニシアティブで、論理学の研究と教育が極めて盛んに行われている。哲学科でありながら博士課程を「論理・計算・方法論」と名づけているほどの力の入れようである。ウィルフリッド・ジークをはじめ形式理論を研究する教員の数は10を超え、 そんな哲学科は米国でも珍しいようだ。Pittの哲学科には論理学を主な研究対象とする学生があまりいないため(実のところ私しかいない)、ここの大学院生達とつきあうのは刺激があって嬉しい。それでも、彼らに私が「哲学史ばかり勉強させられて論理学、数学の授業も受けたい」と愚痴ると彼らは彼らで「こっちは論理学、数学ばかりだ、哲学もしたい」と愚痴るので、なかなかどこも大変だと思ったものだ。CMUで の研究には論理学の他に、決定理論や形式的学習理論、因果性のモデリングなど、哲学上の様々な概念に形式的モデルを与えようとするものが多い。大学院生の話ではNASAからの委託研究もあるとのこと。数学科、計算機科学科と共同で論理学プログラ ムを運営しているのをはじめ、他にも統計学など、隣接分野と密接に協力して研究・ 教育を行っているようだ。私が受講していた数学の哲学の授業にも数学科の教員が招 かれて、谷山志村予想について講義したりしていた。そういうときの雰囲気は実に和やかだ。数学科、計算機科学科と哲学科とを兼任する教員が多いからか。

CMU哲学科の事例にもあるように、ピッツバーグでは哲学が他の領域と盛んに交流している。科学哲学のケースについては後で述べよう。一方、哲学研究者の間の交流も盛んである。関心を共有する研究者が示唆を与えあったり、自分の詳しくない事柄を相手に質問したりしている光景は頻繁に見られる。PittとCMUの交流も活発で、一方の教員が他方での講義・講演に参加することもある。私が受講した数学の哲学の授業も、Pittのケン・マンダースとCMUのジェレミー・アヴィガドが共同で行っていた。 また、関心を異にする研究者の間で問題や観点の共有を促す機会が、主に科学哲学センターによって提供されている。毎月ピッツバーグ内外から哲学者を招いてセンターで講演してもらっている他、毎週火曜日と金曜日の昼にはランチタイムトークという会合が開 かれる。そこでは毎回Pitt内外の研究者が研究報告を行い、それをめぐって 皆がドーナツやコーヒーを片手に意見を交換する。例えば、自然科学に詳しい研究者が科学哲学の一般的話題を論じれば、そこに足りない視点を社会科学の哲学の研究者が指摘する、といった具合だ。議論が白熱することもしばしばである。その他、Pitt HPSとCMU哲学科共催のプロセミナーでは、PittとCMUの教員達が哲学の学科に限らず 計算機科学科などからもやってきてそれぞれ1回ずつ講義をし、学生ができる限り多彩な分野に触れることができるよう取り計らっている。

余談だがピッツバーグの哲学者達、とりわけPittの人達は、教室の外ではもちろん授 業でも講演でも人を笑わせるのが好きである。活発な哲学研究と交流を促す空気を作るために、などと真面目なことは考えず単に笑わせるのが大好きであるらしい。私が Pittで勉強を始めてまだ2、3週間目の頃、ジョン・アーマンの時空の哲学の授業にリチャード・ゲ イルが招かれて講義をしたときには、彼が立て続けに話す冗談に教室の全員が腹を抱えて笑ってしまい、当のゲイルまで笑いが止らなくなってしまったため、授業がしばらく中断するという事態に陥った。それ以来もずっとそんな調子なのでアメリカの哲学とはこういうものだと思っていたら、他の都市の学生達に聞くところここまでひどくはないようだ。私もこの空気にはすぐに馴染み、拙い英語でも笑いをとれるよう日夜研鑚に励んでいる。

科学哲学研究

HPS学科では専ら科学哲学と科学史を研究しているが、科学哲学者と科学史家が別々に存在しているというより、科学哲学と同時に科学史を研究する人が多い。アーマン やジョン・ノートンは相対論の哲学の泰斗だが、相対論成立史・アインシュタイン研究での業績も大きい。またピーター・マカマーは16、17世紀の科学史の研究と並行して、心理学の哲学など哲学の幅広い分野、あるいは認知科学においても仕事をしてい る。一方、哲学科でも科学哲学の研究は盛んで、ここ数年でもローラ・リュッチー、ゴードン・ベロー、ハンス・ハルヴァーソンら物理学の哲学者を輩出している。ただ 残念なことに哲学科は昨年、量子力学の哲学の俊英ロブ・クリフトンを癌で失った。 彼は優れた研究成果を挙げる哲学者であるだけでなく、哲学者同士の、あるいは哲学 者と科学者との共同研究を推し進める能力に非常に恵まれた研究者だった。彼の死は Pittの痛手にとどまらず、量子力学の哲学や科学哲学全体にとって大きな痛手である。私も彼には1年の間、科学哲学や数理物理の授業で鍛えてもらい、多大な影響と励ましとを与えられた。悲しみに堪えない。哲学科で科学哲学を研究する教授陣には 他にグリュンバウム、レッシャーらの大物がいるが、若い研究者では前述のリュッチーがいる。CMUでは形式理論全般に強いという長所を活かし、確証理論、確率・統 計学の哲学や計算論的科学哲学が盛んである。

ピッツバーグ、特にPittでの科学哲学研究は以上に挙げたテーマの他にも、実在論、 因果性といった一般的話題や、生物学の哲学などを得意とするが、ここでは主に物理学の哲学の研究を紹介したい。ジョン・アーマンは昨年までアメリカ科学哲学会の会長を務めた人物で、物理学の哲学、とりわけ相対論の哲学に大きな影響力を持つ哲学 者である。科学哲学会の昨年の会合では、時空の哲学のあるセッションで、発表者が皆「この発表はアーマンの業績に刺激されており・・・」「実は私の発表も・・・」 と述べ、期せずして“アーマンに捧げるセッション”のようになってしまったほどだ。彼を中心として、Pittの物理学の哲学は相対論の哲学や量子力学の哲学の両方に強く、また統計力学の哲学など様々な話題に着手している。だが、それとはまた違った意味で、Pittの物理学の哲学者が挙げる研究成果は多様である。時空の本性に関す る物理学の含意といった、哲学の古典的な問題を直接扱う研究成果がある一方で、哲学とも理論物理ともつかない、境界的な研究成果がある。例えば、一般相対論で時空の記述にある種の代数を用いればアインシュタインの穴の議論が回避できることを数学的に証明する、といったように。変わったところではベルナップが今取り組んでいる、枝分かれする時空の論理などもある。この種の研究成果が科学哲学や物理学基礎 論の雑誌だけでなく理論物理や数理物理の雑誌に発表されていることからも、いかに境界的な研究であるかおわかりいただけよう。それでも、こうした研究は哲学にとって決して意味の無いものではない。上で挙げた穴の議論の例では、この数学的結果は決定論という哲学の問題に動機づけられ、実在論や理論の本性といった問題に対しても大きな含意を持っている。物理学と哲学の境界的研究から哲学が得られる示唆は実に意義深いのである。

こうした境界的研究は哲学にとってのみ意義があるわけではない。物理学の哲学の議 論にはペンローズやウィッテンら少なからぬ理論・数理物理学者が加わっているし、リー・スモリンなどは自らアメリカ科学哲学会で発表(“招待講演”ではない)を行うほど重視している。Pittの科学哲学者達は、物理学の哲学のこうした展開を哲学の側で主導している。かつて穴の議論が哲学に対して大きな含意を持つことをいち早く指摘したのもアーマンやノートンといったPittの哲学者達だった。量子重力の哲学的 含意の研究に取り掛かろうという現在の潮流の中心にいるのは一方ではスモリンらの物理学者であり、他方、哲学者の側で中心を占める代表的人物はアーマンやその弟子のリュッチーらだ。英米のいくつかの大学には哲学科、数学科、物理学科などが共同で運営する物理学の哲学・基礎論のプログラムがあり、科学者と哲学者が共闘するための拠点になっている。そうした専門のプログラムこそ持たないものの、ピッツバーグもまた共闘の拠点の1つであることは間違いない。特にクリフトンは多くの物理学者・数学者達と共同の研究成果を残しており、彼の研究のスタイルはPittの哲学者達、とりわけ彼の学生であったハルヴァーソンに受け継がれることだろう。科学者の共闘者たりえている哲学者の姿、あるいは科学者から共闘者に相応しいと認められている哲学者の姿というものが、私がピッツバーグに来てこれまでの2年間で最も印象深いものだった。

[編者コメント 岸田君は二回生の時から論理学で頭角を現した。わたしの誘いを振り切って倫理学へ行ったものの、院は科哲史へ転身し、2000年にピッツバーグから招いたウェス・サモンの強い推薦と本人の実力でフルブライト奨学金を得て、2001年からPittへ。現在奮闘中。リチャード・ゲイルの奥さんは、マヤさんという日本人で、小澤征爾がリムジンに乗ってわざわざ会いに来たこともあるとか。まじめな話に戻ると、「穴の議論」について岸田君が指摘し忘れているのは、相対論史で有名なジョン・スターシェルの貢献で、結局三人のジョンの功績と見なされているようだ。]

第二部 科学史研究とは?

科学史はいずこへ

伊藤和行(科学哲学科学史助教授)

私が科学史の研究を始めてから約4半世紀、京都で科学史を教えるようになって10年近くが過ぎようとしている。この間、私はもっぱらルネサンスから科学革命期の科学史を研究してきた。そもそも私が科学史に関心を抱いたのはバシュラールの一連の作品がきっかけだったのだが、学部生のときに物理学を学びながら科学史にのめり込んでいったのは、コイレの『閉じた世界から無限宇宙へ』とクーンの『科学革命の構造』による所が大きかったと思い起こされる。ちょうど1970年代後半は高度経済成長も一息つき、その歪みである公害問題の影の下で近代科学の見直しが叫ばれていた時代だった。当時の科学史研究は近代科学批判としての性格を否応なしに帯びていたが、私の関心もそのような時代の潮流の中にあった。私にとって、科学史とは近代科学の思想的起源を解明することに他ならなかったのである。そのような関心の下で、コイレによる本格的な思想史研究は科学史に学問的モデルを提供し、そしてクーンの研究は科学史に現代的な意味づけを与えたと言えよう。。

1960年代から70年代にかけては、自然を捉える枠組の転換としての科学革命論が一般化するとともに、我々のものとは異なる文脈での自然研究としての中世科学史へ大きな展開があったが、これは近代科学批判としての科学史研究の必然的な結果の一つだった。さらにこの動きは、それまで科学史ではほとんど論じられることのなかったルネサンス科学の再評価へと進んでいた。フランシス・A・イエイツの『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス伝統』(1964)を発端として、ルネサンスの魔術、占星術、錬金術などが科学史研究の対象として認められたのである。中世およびルネサンスに関する研究を踏まえることによって、科学革命研究はより大きな広がりと深みを得たと言えよう。私の本格的な科学史研究も、こうした流れの中でイタリア・ルネサンス自然哲学の研究から出発したのだった。その後、ルネサンスの医学思想、ガリレオを中心とした17世紀科学革命期の力学史を研究してきた。

四半世紀を経て、科学史研究は大きく変貌してしまった。近年の研究動向を見ると、19世紀、いや20世紀科学史が主流になっているとさえ言えよう。また研究方法も社会史や制度史的アプローチ、さらには文化人類学や民俗学の手法を取り入れて、実験室内の科学者の活動を論じるものへと広がっている。その一方では、科学革命に関する研究や、科学理論の発展に関する研究は時代遅れのものとして忘れ去られてしまった感すらするのである。

私は、このような状況に戸惑いを抱いている。というのは、私にとっての科学史とは、第一に近代科学を構成する諸概念や方法がどのようにして形成されてきたのかを歴史的に解明することだったからである。残念ながら、私には、最近の研究の多くからは、どのような歴史的文脈の中である科学理論が誕生し、発展してきたのかを一次資料を精査して辿ろうという意図を読むことは難しい。

とくに20世紀においては、科学の各分野が専門化したこともあり、理論的内容を辿ることは非常に困難からもしれないが、最初から、理論的内容の理解を放棄している研究に出会うと、違和感を感じざるを得ないのである。もちろん、このような見方は一面的かもしれない。しかしながら、私が科学史という自然科学と人文学の境界に位置する学問領域に携わり続けている理由を問われれば、それは、近代科学の理論がいかなる歴史的文脈の中で誕生し、発展してきたかを自分の手で知りたいからであり、そのためにはまず理論内容をきちんと理解しなければならないはずである。

私が近年研究してきた17世紀の科学革命、そして力学史についてもう少し詳しく触れてみよう。最初にも触れたように、私が科学史研究を始めた頃、科学革命は、自然観の転換として思想史的意義が強調されており、コイレを初めとして多くの研究がすでになされていた。中世およびルネサンス科学史研究も進むにつれ、科学革命自体は、科学史上最も重要なパラダイム・チェンジとして位置づけられる一方で、大枠での、その歴史的意義はほぼ理解されたごとくみなされている感じがある。少なくとも我が国ではそうなのではないだろうか。近年の『科学史研究』の論文や科学史学会年会の発表を見ていても、科学革命に関わるものは非常に少なく、もはや科学史のメイン・テーマではなくなってしまったような感じがする。しかし本当に科学革命について我々は十分な知識をすでに持っているのだろうか。

ガリレオの運動論を取り上げれば、言うまでもなく、彼の落下法則の発見は近代力学の出発点であり、彼が用いた方法は近代科学のモデルとみなされてきた以上、過去には非常に多くの研究がなされてきた。コイレの思想史的研究の後では、1970年代から1980年代前半になされたドレイクらの手稿研究がよく知られている。我が国では、1990年代以降の研究としては、地動説の主張をめぐる宗教裁判や宮廷人としてのガリレオに関する研究が紹介されている一方で、運動論に関するものはほとんど知られていない、しかし、ルネサンス科学史とりわけ数学史の発展を背景にして、近年、ガリレオの用いた物理的概念──距離、時間、速さ、加速、重さなど──や数学的手法を分析する研究が現れている。それらによって、彼が運動を数学的に扱う際に直面していた問題、彼が落下法則を定式化していく過程で解決せねばならなかった問題が徐々に明らかにされてきている。このような問題は、すでにコイレを初めとする過去の研究者によって扱われていたとのではないかという疑問が生じるかもしれないが、実際には、1990年代まで残されていたのである。

さらに古典力学の歴史全体に関して言えば、ニュートン以降の発展に関する研究が本格化したのはここ十年ほどのこと

であると言えよう。科学革命研究の文脈では、ニュートンで力学は誕生したことで終わっていたし、私もそのように捉え、それで十分だと考えていた。しかしニュートンは『プリンキピア』において、現代の我々のように、各座標に関して微分方程式としての運動方程式を立てて問題を解いていたのではなかった。ベルヌーイ一族やオイラーに代表される、18世紀の人々が古典力学の理論体系を整備していったのである。

いうまでもなく、古典力学の歴史的研究は科学史の中でももっとも古い分野であり、我々は、漠然とではあるが、古典力学の発展に関しては十分な知識を持っているように思ってきたのではないだろうか。しかし実際にはそうではないのである。現代の力学の教科書では、外力が働く物体の運動の問題を解くに際して、まず座標系を設定し、各座標に関して運動方程式を立て、その微分方程式を積分することによって運動の軌道を求める。しかしこのようなことがいつ、どのようにしてなされるようになったかを、我々はきちんとは理解していないのである。少なくとも、ニュートンは行わなかったことは間違いない。

また運動方程式と力学的エネルギー保存則が関係付けられるようになったのはいつか、また前者から後者が導出されるようになったのいつか、ということについても十分な解を持っていないのではないだろうか。このような問題はけっして些末なものではなく、近代科学にモデルとなった力学の歴史においても、もっとも重要な問題の一つではないだろうか。基本定理を出発点とし、数式を仲介として構築された理論の体系性こそ、古典力学、さらには近代物理学の核心なのである。さらにニュートン以来古典力学の最重要問題だったのは惑星運動の問題だったが、我々が学ぶ方法――(直交座標系ではなく)極座標系を導入し、そこで運動方程式を作り、中心力下での角運動量の保存を導き、さらにエネルギー積分を行って周期を求める――は、いつ誰がどのようにして見出したのだろうか。また各運動量の保存則は誰が発見したのだろう。これらの問題に対する十分な解も私はまだ持ち合わせていない。このように見てくると実は、力学史、引いては科学史は、本来、取り組まねばならない重要な問題を棚上げしてきたようにさえ思われる。

近代数理科学が誕生したといえる18世紀の力学史に関する研究はやっと途上に着いたと言えよう。近代解析学とともに古典力学を造り上げたのはオイラーだったが、彼の力学に関する本格的な研究はまだほとんど見られないのが現状である。彼の全集は19世紀末から刊行が始まったが、1世紀を経てまだ刊行途中であるし、ベルヌーイ一族の著作集も刊行途中である。そして彼のライバルであったダランベールの全集も二一世紀に入ってやっと刊行が始まったところである。このように近代の数理科学の歴史的研究は新しいテーマとして登場しつつある。

最初にも触れたように、歴史的な視点から、近代科学の成り立ちを解明するこそ、私にとっての科学史の原点であり、とくに古典力学、さらには数理科学理論の歴史的研究が現在の課題である。このような私の立場は科学史研究の一つの立場に過ぎないことは私自身実感しているし、他の立場を否定しようというものでもない。現在の科学史研究の主流が20世紀の科学技術制度や科学者集団に関する社会学的な研究にある中では、むしろ傍流と言われるかもしれない。私が大学院の時代に学んだのは、ラテン語という学問語を専ら用いて、科学革命期の科学理論の内容を歴史的文脈の中で解明していくことだった。このような姿勢は現代の若い世代の研究者には時代遅れのものに見えるかもしれない。しかしながら、古典的な姿勢を守り、人文学的伝統を次の世代へ伝えることがなされなければ、我が国の科学史において人文学的方法が失われてしまうのではないかと危惧するのである。

[編者コメント 伊藤助教授はガリレオ研究で昨年学位を取得した。彼が危惧しているのは、科学史研究のいわば「ハードコア」がわが国できちんと存続しうるのかということ。事情は、科学哲学でも似たようなものか?わたしが50歳をはるかに過ぎてから一般相対性理論に取り組み始めたのも、同じような思いから。]

科学史研究は何のために?─―科学史と科学論の狭間で

瀬戸口 明久 (博士後期課程2年)

「科学史って何の役に立つんですか?」学問に縁もゆかりもない若者から、こう問いかけられたことがある。そこには数人の若手科学史家がいたが、私も含めて誰もとっさに答えることができなかった。学問というものに少しでも触れたことがある者ならば、このような質問はおよそ的はずれであることがわかるだろう。学問とは自らの興味関心にそって進めるものであり、必ずしも応用可能性を持つ必要はない。けれども、科学史家は決してこの問いを笑うことはできない。なぜならこの問いは、科学史が自然科学に対して投げかけてきた問い―「科学研究は何のために?」―と全く同型であるからだ。この問いは、科学史研究が「学問に縁もゆかりもない人々」が大半をしめる一般社会にとってどのような意味を持つかという、極めて本質的な問いなのである。

確かに科学史は、諸学問の中でも直接的な応用を見出しにくい分野である。かつては科学史の応用可能性を追求しようとした試みが存在したが―例えば仮説実験授業のような―、今日これらの議論が魅力を持っているとは思われない。現在の科学史研究の社会的意義を教科書的に答えるならば、次のようになるだろう。歴史は現在をよりよく理解するための鏡である。高度な科学技術が複雑に組み込まれた現代社会においては、科学技術を理解することはますます重要かつ困難になっている。また、現代の人々は日常的に科学技術にかかわる問題に直面している。最近の事例をあげれば、食品に含まれるごく微量の添加物の認可の問題から、スペースシャトルの墜落のような巨大事故まで、多様な問題群が存在している。科学史研究はこれらの現場の問題に必ずや何らかの視点を提供するであろう。

だが、「何らかの視点」とは何だろうか? 近年、科学技術に関する諸問題により直接的に答えようとする領域として、科学技術社会論(Science, Technology, and Society)あるいは科学論(Science Studies)という領域が勃興しつつある。かつては科学論といえば、科学知識の客観性を疑問視し、その相対性を明らかにする、いわゆる「新科学哲学」を指していた。だが現在の科学論は、議論の中心を認識論的な問題から、科学技術にともなう社会的問題へと大きくシフトさせている。かくして科学論は、科学と社会の界面に発生する容易には答えられない諸問題に対し具体的な方向性を指し示す学問として、大いに期待されつつある。生命倫理や技術倫理、環境倫理なども同様の問題群に対処する領域として、科学論の一部に含めてもよいかもしれない。このような状況の中で、科学史が現場の問題に与えてくれる視点とは何だろうか。それは科学論がもたらす具体的な視点と、どのような関係にあるのだろうか。

この小論では、以上のような問いに対するかなり私的な答えを提示してみたい。私は自分を科学史家と思いこんでいたが、昨年開かれた科学技術社会論学会の第1回年会で報告するように要請され、「現場の問題」にもかかわるようになった(1)。私がフィールドとしている問題は、「移入種問題」と呼ばれる環境問題の一領域である。以下では科学論と科学史の両方から、移入種問題に対してどのようなアプローチが可能なのか考えてみたい。

※ ※ ※

近年、外部から人為的に持ち込まれた動植物による生物多様性への悪影響が、大きな問題になりつつある。それに対して生態学者たちは、すべての移入種は「悪」であり、徹底的に排除しなければならないと主張している。このような生態学者の活動は、ときに社会と大きな軋轢を引き起こすことがある。例えば感情移入しやすい哺乳類を駆除しようとすると、必ず一般市民から抗議の電話が殺到する。またブラックバス問題のように、移入種によって楽しみを得ている人や生計を立てている人がいる場合には、事態はより深刻である。つまり、移入種問題は生態学的な問題であると同時に、メタレベルでの問題をはらむ社会的問題でもあるのだ。このような科学・社会・環境の界面に生じた問題を、われわれはどのように考えればよいのだろうか。

まず科学論の立場から答えるなら、次のようになるだろう。考えなければならないポイントは二つある。一つは、そもそも移入種を排除することは正しいのか?という環境倫理学的な検討である。もう一つは、移入種を排除することが社会にとって果たして望ましいことなのか?という環境的正義にかかわる問題である(2)。生態学者にとっては排除することは当たり前でも、社会のほかの構成員にとってはそうではないかもしれない。ここでは、移入種の排除をめぐる意思決定のプロセスが詳細に検討されることになる。すなわち、移入種問題において科学者と市民がどのような役割を果たしているのか、また両者の間で科学的な知識はどのように流通しているのか、行政のシステムに問題はないか、といった問題群が考えられる。つまり科学論は、移入種をめぐる社会的問題の構造を解明し、そこから解決に向かう道筋を示そうとするのである。

では、科学史の立場からこの問題を見つめると、どのようなことがいえるのだろうか。科学史家のフィリップ・ポーリーは、米国における移入種問題の歴史を検討し、興味深い事実を明らかにしている(3)。ポーリーによると、移入種が社会的な問題となったのは、米国では1910年代のことであった。この時期、かねてから侵入害虫に悩まされていた連邦農務省の昆虫学者たちは、移入種問題を社会にむけて積極的にアピールしはじめる。1909年には、東京市からワシントンDCに送られたサクラの木に害虫がついているとクレームをつけ、それらをすべて焼却させている。さらに1912年には議会に働きかけ、植物検疫法を成立させた。このように「有害な生物」の存在を社会にむけて伝達し、その危険性を喚起するのは、この時期の米国の昆虫学の一つの大きな特徴である。もう一つの例としては、農務省昆虫局長のL.O. ハワードの宣伝活動があげられる。ハワードは害虫を「人類の敵」と位置づけ、「昆虫との戦争」の必要性をマスメディア上で繰り返し訴えかけた(4)。

こうして見ると、この時期の昆虫学者たちの発言と、現在の移入種問題に対する生態学者の主張とはよく似ていることに気付く。両者とも、特定のカテゴリーの生物の有害性を強調し、それらを徹底的に排除することを呼びかけている。このような事実を前にして、科学史家ならば次のような問いを立てるだろう。なぜ生物学者たちは、再び社会にむけて「有害な生物」について積極的に発言するようになったのだろうか。20世紀前半の昆虫学と今日の生態学の間で、科学者のメンタリティや研究体制、社会的状況などで何かしら共通するものがあるのだろうか。またなぜ侵入生物の問題は90年の間隔を経て、再び社会問題になったのだろうか。・・・このように、科学史は移入種問題が社会問題化していくプロセスを、ある程度長いタイムスパンで明らかにすることを目指しているといえるだろう。

ここまでの議論から、科学論と科学史では問いの建て方がだいぶ違うことがわかる。科学論は比較的短い時間にわたる因果関係をあつかい、科学技術がからむ社会問題の構造を解明しようとする。それに対し、科学史で問題となるのは科学技術の来歴であり、かなり長い期間にわたる因果関係が検討の対象とされる。このような違いは、著名な生物学者エルンスト・マイヤーが1961年に発表した生命現象の研究方法の二分法によく似ている(5)。マイヤーによれば、生物学には二つの種類のアプローチの仕方がある。一つは機能的なアプローチで、生命現象は外界の温度や日長の変化などに対する生理学的な反応によって説明される。ここでは生命現象が起こる仕組みを解明することが目指される。もう一つは進化的なアプローチで、特定の形質が自然選択によって集団全体に広がった原因が問題とされる。そこでは、生命現象の進化的な来歴と、その適応的な意義が検討されることになる。マイヤーは前者のような生命現象の要因を「近接要因」、後者のようなものを「究極要因」と名づけた。このようなマイヤーの二分法にしたがえば、最初の問い―科学史研究は何のために?―には次のように答えることができるだろう。「科学史とは、科学技術にかかわる諸問題の『究極要因』を解明することによって、問題をよりよく理解することを助け、解決の方向性を指し示す営みである。」

※ ※ ※

だが、この答えで納得してしまうことには多少の不安も感じる。というのも生物学史をかえりみると、マイヤーの二分法の普及が、生物学の細分化と蛸壺化の一つの要因となっているからである。マイヤーの二分法が発表されて以来、生物学は機能的研究をおこなうミクロ生物学と、進化的なマクロ生物学の二つの領域に分岐していき、両者の関係はどんどん疎遠になっていった。両者の間の対話はほとんどなくなり、ときには激しく対立することさえあった(6)。それが生物学をどれほどつまらないものにしたか思い出してみよう。細分化が進めば進むほど、学問は内的な論理で発展するようになり、当初の素朴な疑問―「生命とは何か」「科学とは何か」というような―は忘れ去られてゆく。それはアカデミックな集団の外側から科学技術を見つめようとする科学史や科学論にとって、決して望ましいことではない。それゆえ、科学史と科学論とを単純な二分法で分断し、両者の境界線を厳密に引いてしまう必要はないのである。むしろ重要なことは、現場と歴史の間をたえず行き来し、既存の枠組みに縛られないことであろう。

科学哲学科学史研究室が10周年を迎えた。年月を経れば経るほど、学問は制度化し、方法論は洗練され、枠組みが定まっていく。それ自体は学問の発展にとって好ましいことであろう。けれども私は、自戒を込めていいたい。重要なことは、自分の研究を科学史なり科学論なりの枠組みに器用にあてはめることではない。むしろ求められるのは不器用さであり、既存の枠組みに対する居心地の悪さではないか。そして、科学史がかつて自然科学に対しておこなったように、たえず批判の目を自らの学問にむけることである。「科学史って何の役に立つんですか?」と。

註

(1) 拙稿「『純粋種』を守る」『科学技術社会論学会第1回年次研究大会予稿集』(2002): 139-140。

(2) 環境的正義については、鬼頭秀一「環境(的)正義論」『アジア・太平洋の環境・開発・文化』1 (2000): 36-42を参照。

(3) P.J. Pauly, Biologists and the Promise of American Life, (Princeton: Princeton University Press, 2000), Chap.3. 詳しい紹介は拙稿「なぜ移入種は排除されなければならないのか?」『生物学史研究』69 (2002): 41-51。

(4) ハワードについては、拙稿「L.O.ハワードとアメリカにおける応用昆虫学の展開」京都大学大学院文学研究科修士論文 (2001).

(5) E. Mayr, "Cause and Effect in Biology." Science, 134 (1961):1501-1506.

(6) 分子生物学とマクロ生物学との激しい対立については、E.O. ウィルソン『ナチュラリスト』(法政大学出版会、1996)、第6章「分子戦争」。マクロ生物学の中でさえ、生態系生態学と進化生態学の分化が進んでいった。なお、ミクロ・マクロ生物学の対立は、1980年代には解消されてゆく。

[編者コメント 瀬戸口君は理学部卒業後、学士入学して当研究室にきた。彼が自戒を込めて言う「不器用さ」は、哲学をかじった者にとっては当たり前のことのはずだが、近頃は職探しのための有利さを考えて論文執筆のテーマを選ぶような「哲学学生」もいるようだから、書きとめておく値打ちはあるだろうね。もちろん、基本的には、「知識の価値」の出自にかかわる大問題。うかうかしていると「科学哲学」などはつぶされるかもしれんよ!学術会議4部での動きを知っとるかね?]

第三部 論理学研究、サンプル

文科系学生が論理学を学ぶにあたって

佐野勝彦(修士課程2年)

私は時制論理、 時制表現を様相論理の枠組みで扱う分野を専門としている。 様相論理を含め、一般に、論理学では言語に与える意味論として、集合論や代数などの数学の道具立てを用いる。そのため、論理学を学ぶ際には、同時に必要な範囲の集合論や代数などを逐一身につけていく必要がある。理科系の基礎的な数学的素養は微分積分学や線型代数学であるとされる。こういった素養のない文科系の学生が、一階述語論理の完全性までを学び終えた後に、より進んだ研究に必要な集合論や代数などの知識を身につけていくのは高いハードルとなりがちである。この点で、こういった数学的素養を身につけることを差し当たっては回避し、ハードルを越えていくためには、工夫が必要となる。この原稿の目的は、一階述語論理をベースにして論理学に必要な数学を学ぶ上で、 ふまえておいたほうがよい事柄や経験則を暫定的にまとめておくことである。

数学を学ぶ際や数学の本を読む際の心得を教えてくれる数多くの書物や website が存在する(例えば、[1]、p.10 をみよ)。 そこで挙げられる心得は、およそ次の三つにまとめられる。

(a) 「 自明である」、「証明を略す」と書いてある箇所、そして行間を埋める。 (b) 定義、定理の主張を具体例を通してエッセンスをつかむ。 (c) (a)、(b) を終えた後、何も見ずに、読んでいる箇所のエッセンスを再構成してみる。出来ればよし。出来なければ、復習しながら、再構成できるまで、繰り返す。

(c) は (a) と (b) を前提とするから、論理学を学ぶ上で当面必要な数学を身につけるためには、少なくとも (a)、 (b) の心得を実行できる程度の能力を身につける必要がある。 ((c) には気合いと根性が必要なのだ。) (a) と (b) を身につけるために、一階述語論理を学ぶ際にどのような技術とコツを身につけるべきかを以下で述べたい。

一階述語論理は大半の数学を記述する言語である。まず (b) から述べよう。特に定義に関して述べる。数学の本(日本語とする)を読んでいて、定義に出くわした時、多少の記号と日本語により、定義が書いてあることが多い。例えば、(素朴)集合論のテキストを読んでいた場合、順序集合の定義は次のようである。「A を集合とする。A 上に二項関係 R が定められているとする。A が次の三つの条件をみたすとき、(A、R) を順序集合という。任意の x、y、z について、(1)xRx、(2)xRy かつ yRz ならば xRz、(3)xRy かつ yRx ならば x=y。」このとき、 この定義の(1)、(2)、(3) を論理式で書き直し、この三つの論理式を充足するモデルを考えることによって、 順序集合の具体例(モデル)を考えることができる。 自明な例だが、A として {a}({、} は集合の外延的表記法を表す)、R として {} (<、> は順序対を表す)をとれば簡単な順序集合の具体例を得ることができる。だから、少なくとも、テキストの定義の文を論理式に直す作業は、簡単な具体例をつくることの必要条件である。 以上より、 (a) には少なくとも、

【1】数学に用いられる、一部の日本語を論理式に直すことができる

【2】一階述語論理の意味論で具体的なモデルをつくることができる

という二つの能力が必要となろう。もちろん、一つの具体例ではその定義のエッセンスを掴むには、 不十分であるから、数多くのモデルを自分で構成する必要がある(有限順序集合の場合、ハッセの図式を用いれば数多くの具体例を自分で構成できる)。

次は (a) についてである。例えば、順序集合に関連していえば、「順序集合 (A、R) に最小元 c (任意の A の要素 x に対し cRx をみたす元 c) が存在するとき、その存在は一意である」と書いてあったとしよう。このとき、最大元を表す論理式(「∀」 を「すべて」とするなら、∀x(cRx))を書き、この式と順序集合の (1)、(2)、(3) をみたす論理式とから、一意性を示す論理式 (この場合、 「⊃」を「ならば」とするなら、∀d(dRx⊃cRd)) が導けるかどうかを確認する必要がある。すなわち、前提とされている論理式群からほしい論理式を導くことができるかを確認するのである。この点で、(a) には、

【3】一階述語論理の証明論での定理の証明テクニックを確実に身につける

という能力が必要となろう。 証明論の候補としては、シークエント計算、ヒルベルトの公理系、自然演繹法などが考えられる。しかし、もっとも数学を学ぶ際に生かすことができるのは、 直観的なわかりやすさを備えた自然演繹法であろう。

最後に、文科系の学生が自分にとって未知の数学の分野を学ぶ際には、大きな心理的抵抗が存在すると思われる。適切な指導者の下で、短期的に解決できる目標を設定してもらい、小さな目標をクリアーしていくことによって、当の数学分野を身につけることが出来れば望ましい。しかし、実際には、自分一人で独学せねばならない状況のほうが多い。そこで、多少の時間をかけねば解決できない箇所にぶつかり、解決できなかった場合、「俺って何にもできひんのとちゃうか」と過剰に落ち込むことが多々見られる。これを引きずり、本来読めるはず箇所もよめなくなるがこの症状の困ったところである。この症状に対しては、

【4】本を読む作業の前ごとに、確実に解ける一階述語論理の練習問題を解く

を提案したい。これは、数学の本を読む作業の前ごとに身につけた技術を「研ぐ」作業に相当すると同時に、取り組む対象に対する心理的抵抗を減らすための手段でもある。それでもなかなか解決できない場合は、別の作業をしてしばらく寝かせてみる、あるいは、身近な人にアドバイスを求めるほかないであろう。

以上で、文科系の学生が一階述語論理をベースにして論理学に必要な数学を学ぶ上で、ふまえておくべき技術やコツを四つまとめた。もちろん、私は、数学を学ぶ上で微分積分学や線型代数学などの数学的素養が必要ない、ということは意図しない。 むしろ、 これら素養の欠如は (b) の考えられうる具体例の豊富さに影響を与えることになろう。この点を踏まえ、文系の学生が数学の本を読む際には、テキストに具体例にがあげてあれば、より懸命に取り組む必要がある。最後に、この原稿を書いたことには、今後研究をしていく自分に対する戒めとする意味、また今後、文科系の出身の方が論理学を学ぶ際の一助とする意味がある。

参考文献

[1] 飯高茂、上野健爾、浪川幸彦、「デカルトの精神と代数幾何」(増補版)、日本評論社、1993。

[2] 内井惣七、「真理・証明・計算」、ミネルヴァ書房、1989。

[3] 小野 寛晰、「情報代数」、共立出版、1994。

[編者コメント 佐野君は博士後期課程への進学が決まっているが、論理学研究に関して、これまでの自分の経験に基づくknow-howを披露してくれた。彼がこの数年行っている時間様相の論理的研究も、元祖プライアーの比較的穏やかだったシンボリズムと道具立てから、次第にテクニカル、複雑になってきて、独特の「業界」を形成しつつある。]

真理の改訂理論と真理解釈の複数性

金田 明子 (博士後期課程1年)

うそつき文のパラドクスを代表例とする真理概念の病理的振る舞いによって、真理概念の意味論的解釈は一意的に確定しない。意味論的真理理論は、真理に厳密な形式的定義を与えるために確立されたわけだが、タルスキの真理定義理論とクリプキの真理の不動点理論は、無矛盾な真理概念を定義するために、言語の表現力を制限して病理的振る舞いを回避するという古典的な研究アプローチを採っている。

タルスキは対応真理説に従い、例えば文「雪が白い」の真理性は、この文についてのT-等値文、

『雪が白い』が真であるのは、雪が白いとき、そしてそのときのみである

によって規定されると考える。T-等値文を任意の文Sについて一般化したのが、図式Tである。

T (‘S ’) ⇔ S

T-等値文は個々の文についての真理述語を定義する。したがってこの基本的直観を拡張すれば、ある言語の真理述語を定義するとは、その言語のすべての文についてのT-等値文を枚挙することであり、このとき真理述語の外延(真理集合)は一意的に確定する。しかし、言語に病理的な文が存在するとき真理集合は一意的に確定しない。例えば、うそつき文についてのT-等値文、

『この文が偽である』が真であるのは、この文が偽であるとき、そしてそのときのみである

に従っても、うそつき文の真理値は一意的に確定しない。

そこでタルスキは対象言語とメタ言語からなる言語階層を設けて循環表現を理論対象から排除する。対象言語は真理述語を含む一切の意味論概念を表現できないように、表現力を十分に制限されている。もちろん、うそつき文のような循環表現は作れない。真理述語は相対的に強い表現力を持つメタ言語において、対象言語に言及することによって定義される。このように、言語階層は意味論関係を外在化した階層である。こうして、タルスキの真理定義では、循環的な真理述語は定義できないが無矛盾な真理述語を定義することができる。

これに対し、クリプキは自身の真理述語を無矛盾にもつ不動点言語を定義する。この言語では、タルスキのT-等値文は一般的には成り立たない。しかし、あらゆる文Sについて、Sの真理値とT (‘S ’)の真理値が等しいという意味論的閉包条件が成り立つ。

V(T (‘S ’)) = V(S )

クリプキが定義しようとするのは、有基底的な真理概念である。一群の外的事実が基底として与えられているとき、それを根拠として、次の真理述語の語法にしたがって文に真偽を宣言していく。

(1) 主張された文Sは、その主張内容が事実として成立しているならば、真と宣言される。

(2) 否認された文Sは、その否認された内容が事実として成立しているならば、偽と宣言される。

(3) 文Sが主張されても、その主張内容が事実として成立しているかどうかわからないならば、文Sに対して真偽は宣言されない。

このようなプロセスの結果、真偽が割り当てられる文、そしてそれのみが有基底的な文であり、クリプキの真理理論では非病理的な文と見なされる。

不動点言語は自身の真理述語と文の名前を含むので、循環表現も理論対象である。うそつき文Bならば、B = ¬T (‘B ’)と表現できる。このような文Bは、古典二値解釈のもとで真理値評価される場合には、うそつき文のパラドクスと同様に真理値循環するので閉包条件を満たさない。しかし、クリプキは真理値ギャップを認め、病理的な文は真理値を持たないと解釈する。クリプキの理論では、うそつき文Bは真理値ギャップを割り当てられ、外的事実を根拠にしては真偽が宣言されない無基底的文である。

以上のように、どちらの理論でも無矛盾な真理述語を定義するために、言語の表現力を制限する。その結果、タルスキの真理述語しか持たない世界では、うそつき文や「プラトンの言ったことはすべて真である」という文は発話することもできない。クリプキの不動点言語ではこれらの文を発話することは可能だが、真理値は持たないと解釈される。このような不自然な制限の背景にあるのは、言語的事実と非言語的事実という自然な区別に従って、非病理的な文は外的事実との対応によって真偽が割り当てられる文とし、このような真理概念解釈が正当な解釈とする立場である。これは、タルスキの理論では非意味論的・意味論的の区別の要求として現れているし、クリプキの有基底性・無基底性という概念も、同じ区別に訴えている。

真理の改訂理論は、古典的なアプローチとは異なり、より日常的な真理を定義しようとする研究である。そのため、真理述語定義に際して、古典的アプローチのような言語の表現力を制限するためのアドホックな制限は課さない。

改訂理論は、真理は循環概念であり、したがって病理的に振舞うと主張する。彼らの主張は、循環定義を表現するための新しい論理結合子である「定義的等値」⇔df. を持つ論理体系と改訂意味論体系からなる循環的定義理論として形式化される。T-等値文は定義的等値によって循環的に解釈される。これが真理概念の循環的定義である。

T(‘S ’) ⇔df. S

真理の循環定義は、内包として「真理の改訂規則」を持つ。うそつき文のパラドクスでは、「(うそつき文の真偽はまだわからないが)仮にうそつき文が真だとすると、この文は偽である」というように、仮定的に割り当てた真理値と相対的に真理値計算をする。真理の改訂規則は、これと同じように、任意の仮説的な真理述語解釈からそれと相対的な真理述語解釈を計算するための規則である。改訂意味論の目的は、真理の循環定義から、非病理的で真理述語解釈の核となる「定言的な真理」が定義できることを示すことである。真理述語の任意の仮説的解釈は、真理の改訂規則を繰り返し適用することによって、次第に恣意性がなくなりより良い仮説的解釈へと改訂されていく。改訂意味論において妥当な文は、このように十分に改訂されたあらゆる仮説的解釈において真理値tである文、そしてそれのみである。定言的文は、改訂意味論において妥当な文である。

このように、真理の改訂理論は、真理が循環概念であってもいかにして意味論的意味が一意的に確定するのかを示すことに主眼が置かれている。彼らの答えは、真理集合が病理的に振舞う文によって不確定であっても、それらの共通部分として定言的な真理は定義できる。そして、このような真理集合の不定性も、真理の改訂規則というおなじ一つの規則に従って生じているので、真理概念の意味は一意的に確定しているということである。しかし、少なくとも形式的体系をみる限りでは、真理の改訂理論はむしろ真理述語解釈の複数性を形式的に扱うことに長けた理論であり、それがこの理論が真理の循環性を許容したことによって得た利点であると思われる。また、真理概念の意味が真理の改訂規則であるという主張に対しては、改訂意味論体系の帰結から疑問を投げかけることができると思われる。

定言性、つまり改訂意味論の妥当性は、真理の改訂規則と極限規則という二つの独立した規則に依存している。極限規則は複数あり、選択した規則に応じて異なる改訂意味論体系が定義される。このことから、改訂規則だけではなく極限規則も、何らかの意味内容を担っているように思われる。もちろん、極限規則は、真理の改訂規則のもとで真理値が不定な文に対して、極限回目の改訂における真理値の割り当て方を、言わば言語的な規約として指定する規則でしかない。また、改訂規則それ自体によって定言的となる文は、どのような極限規則を採ろうと定言的である。したがって、極限規則は、改訂規則に比べれば真理の意味内容として副次的でしかないと思われる。このように考えれば、関心が持たれる改訂意味論体系は、意味論的にもっとも弱いベルナップの極限規則によって定義される体系T*であろうし、さらには長さをωに制限した改訂系列から定義される体系であろう。このような体系において定義される定言性は、与えられた事実と改訂規則のみによって定まると解釈できるからである。しかし他方で、ハーツバーガーの極限規則「極限回目の改訂に至るまで不安定な文に対しては、一様に真理値fを割り当てる」のように古典二値解釈の真理と病理的振る舞いの関係について積極的な内容をもつ極限規則もある。そして、実際に、この体系は古典二値性について興味深い結果を含んでいる。

一連の推論の中で、改訂規則それ自体が変わっているのではないかと考えられるのは、強化されたうそつきの場合である。真理の改訂理論は、真理の改訂の結果新たに定義される定言性概念が、うそつき文のパラドクスと同じようにパラドクシカルに振舞うことを示し、その解決には言語階層を設けざるを得ないことを指摘している。定言性概念のパラドクスは形式言語における強化されたうそつきの一例と考えられる。そして、この場合には明示的に言語階層を導入し、真理述語に対するメタ的な述語として定言性概念を形式化することによって両者を明確に分離できる。他方、タルスキが意味論的に閉じており普遍的と見なした日常言語では、このような言語階層は想定しがたい。その上で、日常言語における強化されたうそつきに対して改訂理論の説明を適用してみるならば、この一連の推論では暗示的に異なる改訂規則が使われ推論が行われている説明することはできそうである。

このように、真理の改訂理論は真理概念解釈の複数性を支持すると思われると同時に、タルスキやクリプキによる真理とパラドクスの古典的理論の意義も説明する。古典的アプローチは、もし、真理は外的事実との何らかのつながりを持つという対応真理説の直観を尊重するならば、その与えられた外的事実によって一意的に確定する真理概念解釈が存在することを示している。つまり古典的説明は、複数の真理解釈が並立するとしても、それらが正当な真理であるために満たすべき最小の条件を規定している。

意味の理論としての真理の改訂理論は、真理の改訂規則と真理条件の関係など、この他にも検討すべき課題をたくさん残している。また、意味論的真理理論である改訂理論にとっては、真理の病理性を解決あるいは説明することは不可避の課題であり、さらにこの理論は、病理性の考察を通して真理概念のその他の性質にも説明を与えられるという立場をとるが、意味論的ではない真理理論では病理的振る舞いそのものが生じない、あるいは重要な意味を持たない場合もある。このような真理理論と比較した場合に、真理の改訂理論がどの程度の妥当性を持つかを検討することも今後の課題である。

[編者コメント 金田さんは卒業論文では様相論理を扱っていたが、修士論文では真理論へと進んだ。本文にもあるように、クリプキの1975年の論文が、タルスキの古典的な真理論の見直しを促した。彼女の修士論文は、グプタとベルナップの1993年の仕事、真理の改訂理論までを見渡して問題点を探ったもの。真理や定義といった概念には哲学が絡むので、一筋縄ではいかないようだ。ここに執筆した二人や岸田君を含め、当研究室の論理学系院生は、東大とインディアナ修了の論理学者、村上祐子さんに大変よく面倒をみてもらっているので、わたしからも感謝しておきたい。]

第四部 科学哲学の種々の話題

幾何学と空間の物理学について

椿井真也(修士課程1年)

物理学、とりわけ力学の発展において幾何学の果たした役割は大きい。ニュートン力学はもとよりアインシュタインの相対論を見てもわかるように、幾何学と物理学の関係は密接に関係しているにもかかわらず、純粋な数学としての幾何学(ここでは数学的幾何学と呼ぶ)と物理学に適用される幾何学(物理幾何学)とは明確に異なると言わなければならない。

この場を借りて、この基本的な問題についてアインシュタインの相対論を話題の中心としつつ、物理学に適用される幾何学の物理的意味について、おさらいするつもりで整理してみたい。

幾何学は概して、経験的知識ではないと言われる。数学的幾何学は、限られた公理や公準を前提して推論規則を用いて正しい推論から帰結する定理を導き出す。数学的幾何学は一つの公理系において、諸概念の関係が矛盾のない整合性を持つのか否かが問題となるのであり、事実との関係が問われることはない。論理的な形式自身の真偽を問うとなるとナンセンスである。アインシュタインは「幾何学(ここで言う数学的幾何学)は、幾何学の諸概念と経験の対象との関係に関わるものではなく、それら幾何学の諸概念相互の論理的関係に関わるのだ」(p.4)と自身の相対論の解説においても述べ、数学的幾何学と物理幾何学との相違を主張している。この主張に従うと、数学的幾何学と物理幾何学とは違うのだから、それが記述する空間も異なるはずである。

物理的空間は原則として、実地の測定という作業を必要としているため、空間の記述に際しても物理幾何学は測定となんらかの関係が確保されていなければならず、幾何学の仮定や帰納が経験的に確証される必要がある。だから数学的に見れば同様の座標系同士で相互に変換可能であるから本質的な差異がないということは物理学に関しては言えない。幾何学においては、二つの座標系の変換の条件を予想させずに二つの座標系をとることはナンセンスである。だから幾何学においてはどの点を原点におこうと、その原点を中心とする座標相互の間に必然的に変換条件が前提されている以上、どの座標系が特別かなどいういう問題は起こりえない。

しかし、物理幾何学では、座標の原点は基本的に観察者の立脚点を意味する。したがって最低でも観察者は二人以上存在するのだから複数の座標系が存在することになり、どの座標系が特別か、あるいは座標系同士に特別なものなどないのか、といった問題は物理的には十分意味を持つのである。例えば走っている電車にいる観察者の立場と、プラットホームにいる観察者の立場は、物理的には異なる立場であり、両者の物理的意味は異なる。幾何学のみを考えれば両者の立場などに独自の意味などなく恣意的にいつでも変換可能である。しかし物理幾何学となると、両者の立場を勝手に変換するというわけには行かない。何度も言うが両者の立場は物理的に区別されるからであり、独自の物理的意味を持つものと一応考えられねばならないからである。ニュートンの場合、絶対空間、絶対時間を想定し、唯一特別な座標系が存在すると主張したし、アインシュタインの特殊相対性原理は、互いに等速直線運動している慣性系では、物理法則は同じ形式で与えられる、すなわちどれが特別な座標系であるかなど言えないことを示し、ニュートンの前提する絶対空間、絶対時間は必要ないとした。しかし数学的幾何学と物理幾何学の違いが明確でないと両者の争いなどナンセンスである。ただ、物理幾何学の特異性を意識すればいかにアインシュタインの発見が物理的に画期的であるのか、またそれまでのニュートンの主張も物理的な意味を持っていたか、がわかる。

ところで幾何学的空間は、その空間を記述する幾何学の計量=メトリックによってその性質は異なるし、それゆえ座標の構造によって計量がどのように変化するのか、ということが問われる。もちろん物理幾何学で採用される幾何学も幾何学であるので、このことには変わりない。例えばユークリッド空間において、計量はどの場所においても常に定数1であり、そのことは平坦な空間であることを意味している。「曲がった空間」では、計量は定数ではなく場所によって変化する関数となる。いずれにせよ幾何学においては空間の任意の一点を原点として、そこから様々な点の相対的位置を計量的に決定できる座標が可能になる。ユークリッド空間においては、任意の二点間の距離はどこであろうが一定であり、不変量とされるのは二点間の距離である。

先ほど数学的幾何学と物理幾何学とを分かつ最も重要なことは、事実により物理的内容が与えられているか否かということだ、と確認した。ガリレイ・ニュートンの力学で基準となる座標系がユークリッド幾何学で表現されるのは、ガリレイ・ニュートンの座標系が互いに等速に運動している慣性系であり、なおかつ座標系を互いに変換しても時間座標は変換されずに不変とされたからである。ガリレイ・ニュートンの前提するユークリッド幾何学においては、測定は剛体の自由な運動可能性により可能となる。一度剛体基準体が決定すれば、ユークリッド空間では距離は不変量であるから一義的に測定が可能となるからである。同一条件、同一時間での同一現象が起こりうる空間量が物理的に等値されうるとするなら、この空間量は紛れもなくコンパスや定規といった剛体の運動により規定される。剛体基準体によりユークリッド空間を構成できる。つまりどこであっても変化しない剛体における二点間の距離を物理的に想定することで、採用されたユークリッド幾何学に物理的な意味が与えられるのである。このような幾何学は、単なる数学的幾何学としてのユークリッド幾何学ではなく物理的意味が付与された物理幾何学としてのユークリッド幾何学にほかならない。

しかし、ガリレイ・ニュートンの力学で使用されるユークリッド幾何学が相対論においても通用するわけではない。特殊相対論ではガリレイ・ニュートンのように慣性系同士の座標変換において、時間座標が不変であるわけではなく、したがってユークリッド空間のように回転変換に対して不変な原点からの距離という不変性は前提できず、不変量はローレンツ変換に対して不変な事象間隔である。

ところが特殊相対性理論のために数学的に洗練された物理的空間であるミンコフスキー空間(時空)では、空間軸のローレンツ変換は時間軸においてもローレンツ変換を伴い、相互に他の軸の変数を含むし、任意の座標系における一定の結合の数値は、これにローレンツ変換を行い得た他の座標系の結合の数値と同一となり、この数値は一定になるのであるから、ミンコフスキー空間(時空)は時間軸をも結合した四次元空間ないし時空である。そこでは、測定された長さは相対的になる。これはユークリッド空間ではない。特殊相対論で使用されてる幾何学はローレンツ幾何学であり、ユークリッド幾何学ではない。

重力を扱う一般相対論ともなると、この不変量は時間と場所によって変化する。重力場の影響により時間表示のための時計は正確なものと想定することもできない。剛体基準体の二点間の距離による測定という物理的想定も妥当しなくなる。だから一般相対論では、剛体の自由な運動可能性に基づく自然現象の測定・記述はできなくなるだろう。アインシュタインによれば、「『すべての基準体(参照体)K,K’・・・はその運動状態がどのようなものであっても、自然現象の記述(一般的自然法則の定式化)にとって同等である』という見解は支持されない。というのも基準となる剛体を特殊相対性理論で用いられた意味で時空の記述に用いることは一般的に不可能であるから」(p.108)であり、「重力場にはユークリッド的性質を持った剛体は存在しない」(p.109)からである。時間に関しても特殊相対論では重力、加速度が時計自体に影響を与えることなど考慮に入れられていないが、一般相対論においては重力場の影響を受ける。だから「直接時計の助けを借りて行う時間の物理的定義は、特殊相対性理論の場合ほど信用できるものでは決してない」(p.110)のである。

だから一般相対論の場合、特殊相対論とは異なり、単純ではないのである。この場合どのようにして運動状態の記述を可能にするのか、つまり一般相対論においてどのように測定が可能であるのか、そして一般相対論で妥当する幾何学空間にどのように物理的内容を与えるのか、ということが問題になるはずである。

アインシュタインは、ガリレイの基準体の変わりに任意のガウスの四次元座標系を持ってくる。要は時空連続体の各点をガウス座標に準拠させる。しかしこの場合、ニュートン力学や特殊相対論の場合ほどには、その物理的意味が明確とは言えない。単純に幾何学と物理的対象との対応付けが明確ではないからである。あくまで任意に選択された座標で、しかもこの四つの数からなる座標は空間座標、時間座標として把握される必要すらない数学的な形式でしかない。もっともアインシュタインも任意の座標系の一点が単独で物理的意味を持つとは言っていない。任意に運動する質点を想定し、四次元連続体の一次元の線に対応させ、複数の線の遭遇すなわち時空的一致に物理的意味を見出す。つまり物理的事象の時空的一致に帰着させるというわけである。しかし注意すべきは、たとえ任意の座標系をとっても不変量は座標の取り方とは独立である、ということである。

慣性系の変換を扱う特殊相対論では、事象間隔と呼ばれる量が不変量とされたが、一般相対論では、あらゆる系の変換を考えるので変換には制限はない。アインシュタインは等価原理を持ち出すことで局所的な領域においては重力を消去し慣性系とみなすことができると考えた。局所的な領域において、微小な空間座標dx、dy、dz、微小な時間座標dtをとり、二点間の間隔(ds)・(ds)が一般座標変換に関して不変であると想定するのである。ここでも不変量が仮定されるというわけである。具体的には、任意の座標系、任意の関数をとって事象間隔の式に代入して得られる不変式の係数が、一般の座標変換に関して不変とされる計量テンソルである(g_mnが時空の関数となる)。この計量テンソルは、間隔の尺度としての幾何学的な量であるが、重力のポテンシャルと見なせるので、一般の変換に関して不変な物理量となるだろう。ただ一般相対論では、重力は局所的に消去できると考えるのだった。要は時空のすべての場所において局所的にはすべてローレンツ系として扱おうとするわけである。そこではg_mnは平坦なミンコフスキー空間を示す係数となる。局所慣性系ではローレンツ幾何学が妥当する。言い換えればローレンツ変換は局所慣性系で成立するので、何度も言うように時空の無限小領域は局所ローレンツ系ということができ、場所的に近接するお互いの時計表示の重力の影響による差は極微なものになるので無視できる。はじめから想定された大域的構造ではなく、この局所ローレンツ系を結合させていくことで時空の大域的構造を構成していくことができる。そのように想定することで重力場の影響による時間表示の差を無視することができ、ある時空点の時刻は測定できることになるだろう。そしてこの想定は物理的な意味を持つ想定である。

一般相対論ではニュートン力学のように大域的な基準座標系を前提にできないので、当然にユークリッド空間のように剛体や、重力場の影響を排除した正確な時計による測定を持ち出すことはできないことは確認でしてきた。ところが局所ローレンツ系では重力を無視できると物理的に想定できるから、それにより場所的に近接する時計表示の差も無視できるという仕方で測定が可能となると考えるのである。つまり局所慣性系の結合として一般相対論においても運動状態を記述することが可能であり、測定も可能となると考えられたわけである。一般相対論において採用される幾何学は、ガリレイ・ニュートンの古典力学や特殊相対論の場合ほど、幾何学とその物理的内容との関係が明瞭ではないものの、物理的な内容を十分持つものであり、単なる数学的形式ではないのである。

もっとも一般相対論は特殊相対論までと違って、幾何学と物理的対象との関係が明瞭ではないことだけは確かである。ここでは一応、数学的幾何学と物理幾何学とを分離するというアインシュタインの立場を前提にして両者の関係をまとめただけである。しかし本来、これは単に相対論と幾何学とのつながりという問題を超えて幾何学的知識一般の性格をどのように見るのかという問題につながってくるはずである。それはまた別に論じていかなければならない課題だろう。

*引用文の中のアインシュタインの主張は、アインシュタイン自身の自説の解説書

Relativity -- The Special and General Theory, Three Rivers Press, 1961

からものであることを断っておく。なお引用箇所の該当するページは引用文の最後に記す。

[編者コメント 椿井君は社会人を一度経験してから院に入ってきた。本稿は一度修正済みだが、まだ調べ方が不十分で、扱った題材をどれだけ的確に理解しているかが疑問な箇所も散見する。物事をきちんと調べ、的確な理解に基づいて哲学の議論を組み立てるという基本を身につけることが先決問題なのだが、入学時からの進歩を測るための記録として掲載しておく。]

カール・ポパーの進化の図式

網谷祐一 (博士後期課程2年)

1.はじめに

よく知られているように、カール・ポパーは科学的議論を主に推論と反駁からなる一連のプロセスとして理解した。彼によれば科学の営みは、ある科学的問題に対して大胆な推測(仮説)をたて、それを経験的テストにかけて誤りと判明した仮説を破棄し、生き延びた仮説にはさらに厳しいテストを課していくというプロセスである(Popper 1959など)。彼はこれを次のように図式化し、科学はP1からTT・EEを経てP2へと進んでいくとした(Popper 1972)。

P1 → TT → EE → P2

ただしここでP1ははじめの問題、TTは暫定的理論(あるいは仮説)、EEは(テストによる)誤り排除、P2は誤りの排除により生まれた新たな問題である。

さて、ポパーはこの図式は生物界にも当てはまると考える(Popper 1972, 1974)。まず彼は生物はすべて問題(

P1)を背負っていると考える。この「問題」はネオ・ダーウィニズムにおける生き残りの問題に限らない(ポパーは『客観的知識』ではネオ・ダーウィニズムの問題を生き残りに限定している(Popper 1972:244)のでそれに従う)。例えば、どこに子を散布するかなども問題になる。暫定的理論はネオ・ダーウィニズムで言えば変異および突然変異だが、それだけではなく新しい反応、新しい形態、器官なども含まれる。例えば目は獲物を捕らえたりまた捕食者から逃げるといった問題(ひいては生き残りという問題)についての解決策である。ここで変異や形態・器官が理論(仮説)とみなされるのは、ポパーによれば科学における仮説が世界の出来事を予測し先取りするように、こうしたものはその生物の環境を先取りしている、つまり「環境は・・・といったものだ」という予測(もちろん意識的でなくてもよい)をしているからである。例えば鳥が自分の縄張りに入ってきた他の鳥を威嚇するのは、そうすることでその鳥が縄張りから出ていくことを予測してのことである。あるいはヒトの目はある特定の範囲の波長の光線しか感受しないが、それはその範囲の光線が重要な情報源になることを先取りしているわけである。ただし生物の場合と科学の場合の違いは、生物の場合TTが複数あるということである(Popper, op.cit., 243)。そして誤りの排除(EE)はネオ・ダーウィニズムにおける生物を殺すという方法だけでなく、不首尾に終わった反応を修正する(例えば学習)といったことも含む。そして最後にEEはまた新たな問題(P2)を生み出す。たとえばP1が生殖だとしたら、P1の解決は子を広く散布させるというP2を生むかもしれない。このように、ポパーの図式はネオ・ダーウィニズムと同一視することはできないものの、この図式のひとつの解釈として(Popper 1972:242)ネオ・ダーウィニズムを捉えるという意味で、ネオ・ダーウィニズムを含むことを意図しているといえる。

さて、この図式を生物界に適用するに当たって、ポパーはひとつ興味深い主張をしている。それは、上の図式においてP1とTTは一緒に生じるという主張である。「実際のところ、[問題が先か理論が先かという問いについて]われわれは思いがけぬほど興味深い帰結を持つ結果に達した。すなわち、最初の理論---つまり、問題の最初の暫定的解決---と最初の問題はともかくも一緒に生じたに違いないということである」(Popper 1974:106.邦訳61頁)。しかし、これは正しいだろうか。本稿の主張は、ネオ・ダーウィニズムをポパーの図式のひとつの解釈として捉えた場合これは必ずしも成り立たないということである。以下、検討してみよう。

2.問題と解決策は一緒に生じるか?

ポパーは、P1とTTが同時に生じるとする根拠を次のように説明している。

しかし「どちらが先にくるのか、問題かそれとも理論か」という問題は、そう簡単には解決できない。[...]

というのは、こうだからである。実際的問題が生じるのは、あることがうまくいかなかったからであり、予期せぬ出来事にぶつかったからである。だが、このことは、人間であれアメーバであれ、生き物がある種の期待とかある他の構造(たとえばある器官)を発達させることによって環境にこれまで(おそらくは不適切に)自らを調節(adjust)していた、ということを意味する。ところが、このような調節は、無意識的なかたちでの理論の展開である。そして実際的問題はどのようなものであれすべてこの種の何らかの調節に関連して生じるのであるから、実際的問題は本来的に理論に浸されているのである(Popper 1974:106.邦訳61頁以下。訳文一部改変)

つまり、前節で述べたように生物は環境の先取り・予測を行なっているのだが、それが裏切られたときに問題が生じる。そしてそのときそうした調節は不完全ではあるけれどもひとつの(暫定的)解決策である。したがって、このとき問題と同時にそれに対するTTも一緒に生じている、というわけである。

しかし、前に述べたようにポパーの図式のPとTTをネオ・ダーウィニズムの生き残りの問題(P1)および変異・突然変異 (TT) と解釈したとき、上のテーゼが成り立つか疑わしくなってくる。なぜなら、TT(変異や突然変異)は問題がなくても存在する(生じる)し、問題があってもTT(変異・突然変異)がない場合も考えられるからである。順にみていこう。

まず、変異や突然変異は問題がなくても存在する。ひとつの例を挙げる。エイズ(後天性免疫不全症候群)はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)の感染によって引き起こされる難病である。しかし研究が進むにつれ、HIV感染者と危険な性行為を繰り返してもエイズを発病しない家系の人がごく一部だがいることがわかってきた。研究の結果、彼らはHIVが免疫細胞に侵入するときの足場のひとつとなるケモカイン(細胞間の情報伝達を担う情報分子のひとつ)受容体が変形していたり受容体そのものがなかったりしたことがわかった。そのためにHIVは免疫細胞に侵入し免疫系にダメージを与えることができず、彼らはエイズにならなかったのだ(岸本・中島 2000)。さて、これを先の図式に照らし合わせると、明らかにケモカイン受容体の変異はエイズが存在する前から存在しただろう。そしてこの変異はこれ以前には大きな選択にはかからなかったと考えられる(エイズが流行したあとにこの変異が発見されたことに注意)。そしてまた、現在HIVが体内に入った人の中で、強力な伝染病を生き延びるという問題について、この変異がひとつの解決策を提示しているといえるだろう。そうすると、この変異(TT)はエイズという問題以前から存在したことになる。

次に、問題があっても解決がないケースがありうる。よく指摘されるように、自然選択は適応度の変異がなければ働かない(Sober 1984など)。つまり、ある集団の中である形質についてまったく変異がない(全個体が同じ形質を持つ)なら、選択は生じない。しかし、こうした場合でも、ポパーのいう問題は生じうる。これは例えば人為選択がうまくいかなかった場合などに明瞭に見られる。例えば、乳牛の生む子の性比を変えようとした育種家たちの試みが繰り返し失敗したのは、子の性比に関して集団に変異がなかったからとされている(Sober 2000)。この場合、育種家たちは乳牛集団に「性比を変える」という課題を課したのだが、乳牛の側ではそれへの変異(解決策)を持っていなかったといえる。もちろんこれは人為選択であり自然選択ではないが、しかし、ある問題が生じたときに常にそこから利益を受ける変異が生じると考えるわけにはいかないということはできるだろう。

3.反論と再反論

しかし、これらの批判に対しては、反論があるかもしれない。すなわち、TTとなるのは、何もすべての変異・突然変異ではない。P1とTTとの関係は「論理的関係」(Popper 1974:106)であって、そのレベルで見ればP1とTTは一緒に生じる。例えばケモカイン受容体の変異について言えば、エイズが現れる以前はTTとはいえないが、エイズ(P)が生じたと同時にそれは解決策になるのである。また2番目の例についても、たとえ変異がなくても集団で共有されている形質は適応であるから、上で見たような(失敗した)解決策とみなせる、と。

しかし、ポパー自身の文章を読む限り、彼は前節で示したような問題点には気付いていないように思える。というのは、彼は前節の引用部分の帰結としてこう述べているからである。「生物体の構造と問題は一緒に生じる」(ibid.)。ここでの「構造」は生物の形態、生理、行動一般を指しているとみるのが妥当だろう。したがってポパーが「問題と解決は一緒に生じる」というとき、彼の図式の一解釈としてのネオ・ダーウィニズムの枠内においては、Pは生き延びるという問題、TTは変異・突然変異と考えるのが妥当であり、そうすると、前節の批判も当てはまると考えられるのである。さらにたとえ問題と解決の関係を論理的関係とあくまで解釈するとしても、P=生存の問題、TT=変異・突然変異というようにネオ・ダーウィニズムの枠組みをポパーの図式にそのまま当てはめることはできないことになる。

4.おわりに

本稿では、カール・ポパーの進化の図式について議論してきた。そこで彼の「問題と解決は一緒に生じる」という言明を取り上げて、「問題」をネオ・ダーウィニズムの言う生き延びるという課題、「暫定的解決」を変異や突然変異とすると、前者なしに後者が存在する例があったり、後者なしに前者が存在しうることを指摘して、上の言明が正しくないことを述べた。しかし、このことは彼の進化の議論全体にとってはどういう意味を持つだろうか。もし問題-解決の関係が論理的関係で、その下では問題と解決が一緒に生じるといえるとすると、前節での結論は、ポパーの問題解決図式とネオ・ダーウィニズムの進化の見方が一対一的には対応しないということを意味している。しかしこの図式は彼の進化論的認識論の要である。というのは科学的知識の獲得過程と進化過程の平行性が彼の進化論的認識論の基礎だからである。この図式の他の問題(例えば彼の図式では種が進化の主体になるように読めるが、多くの進化学者はこれに同意しないだろう)とともに、この図式の妥当性ひいては進化論的認識論の妥当性がさらに検討されるべきだろう。 また、ポパーと完全に同じではないにしても、適応主義といわれる見方も進化を課題解決の観点から理解しようとしている。しかし上で見たように、進化生物学の枠組みにそのまま問題解決図式を当てはめられるかはわからない。もちろん、適応主義者にとって「問題」「解決」というのはあくまで比喩にすぎないという反論ができるだろう。この問題解決図式による進化の理解をどのように受け取るべきか、そしてそれがどこまで有効か。それについても今後の議論にゆだねたい。

引用文献

岸本忠三・中嶋彰(2000):現代免疫物語、日本経済新聞社。

Popper,K.(1959): The Logic of Scientific Discovery, Harper Torchbooks.[森・大内訳『科学的発見の論理』恒星社厚生閣、1971-72年]

-- (1972): Objective Knowledge, Oxford University Press. [森博訳『客観的知識』木鐸社、1974年]

-- (1974): Autobiography of Karl Popper. In: The Philosophy of Karl Popper, Schilpp, P.(ed.), The Open Court Publishing.[森博訳『果てしなき探求(下)』岩波同時代ライブラリー、1996年]

Sober, E.(1984): The Nature of Selection, The University of Chicago Press.

--(2000): Philosophy of Biology, 2nd edition, Westview Press.

[編者コメント 網谷君は広島大学の大学院からこちらの研究室に移ってきて、数年間「種問題」を執拗に追いかけていたが、最近は徐々に幅を広げつつある。生物学の哲学においては、進化生物学がらみの問題がどうしても主要な領域を占めることになる。この領域でも日本人研究者の層は決して厚いとは言えないので、網谷君のこれからの精進に期待したい。]

普遍化可能性の心理学的・生物学的基盤

伊勢田哲治 (名古屋大学情報文化学部助教授)

科学哲学ニューズレターの50号および科学哲学科学史研究室十周年おめでとうございます。今回原稿依頼をうけて何を書くべきか迷ったのですが、ここ数年の内井先生とのやりとりでもっとも印象に残った進化倫理学の問題について、最近の自分の研究成果を書かせていただくことにしました。(なお、本文中では内井先生も敬称を略させていただいています。)

* * * * *

ひとはなぜ道徳的に行動するのかを説明するという問題(本稿ではこれを「道徳性の説明」とよぶ)は進化倫理学などの文脈で盛んに論じられている。特に、血縁淘汰や互恵的利他行動などの生物学的な利他行動について1970年代以降研究が進展してきたことをうけ、それを人間の道徳性に拡張する議論が盛んである。しかしながら、倫理学者が理解する意味での道徳性がこの延長線上にきれいにおさまるとは考えにくい。例えば老人や障害者などの弱者への配慮は今のわれわれが理解する意味での道徳性の中核をなす部分であるが、血縁でもなく、見返りを与える能力も少ないものへの配慮は生物学的な利他性の説明からは導けそうにない。

しかし、そこで安易に人間の理性にとびつくのもまた考え物である。道徳性を生物学的に説明する努力をするのであれば、生物学的利他行動をどうやって乗り越えるのかという点でもできるかぎり生物学的な説明を試みてみる方がアプローチとしては整合的であろう。 本稿は、社会心理学を経由する形でそうした説明の可能性を探る。具体的には、メタ倫理学における普遍化可能性と、社会心理学における認知的不協和理論を接合することで弱者への配慮についての心理学的基盤をあたえ、それに対してさらに進化心理学的説明が可能かどうかを考察する。

1 普遍化可能性と弱者への配慮

まずは普遍化可能性とは何かを紹介するところからはじめよう。ヘア(1963)によれば、普遍化可能性は道徳用語の意味について

の原理であり、実質的な道徳原則ではない。普遍化可能性はすべての記述的な語の持つ性質であるとされ、普遍的記述に関して正確に同じ、ないし適切な点で(in relevant aspects)同じ二つの状況については同じ判断を下さなくてはならない、という形での定式化がなされる。(ch.2)。この原理が威力を発揮するのは、たとえば、すべての普遍的な記述を変えないまま自分と相手の立場が入れ替わった仮想的な状況についての判断をさせる場合である。冒頭で、血縁淘汰や互恵的利他行動は弱者への配慮(特に、血縁でもなく見返りを与える能力もない弱者への配慮)を説明できないということを指摘したが、普遍化可能性の一つの適用として、そうした弱者への配慮を誘導するような使い方ができる。すなわち、弱者に対して冷酷な態度をとる人に対し、「すべての普遍的な記述が同じで自分がその弱者の立場になった仮想的な状況においても、自分に対してそうした態度がとられてもよいと思うか」と問うてみよう。その答えが否定的であるならば、普遍化可能性の要請によって、その人の弱者への態度も改められねばならないことになる。

2 普遍化可能性と進化心理学

ヘアほど厳密な定式化をする論者は少ないにせよ、倫理学の議論の中では道徳判断の特徴として普遍化可能性に類する性質が挙げられることは多い(Singer 1976, ch.1)。したがって、もしも本当に道徳性についての進化的な説明を試みるのであれば、普遍化可能な判断としての道徳判断をする傾向がどうして進化したのか、を説明することが試みられてもよいはずである。しかし、道徳性を生物学的に説明するという文脈で、こうしたメタ倫理学の成果はほとんど省みられてこなかった。

普遍化可能性と進化心理学の関わりについて考察する数少ない努力の一つが内井によってなされている。まず、『進化論と倫理』の中で、内井は、「この特徴[普遍化可能性] は「進化論的見地からは、道徳が集団的な営みであることに起源を持つと考えられる。もちろん、その起源の制約を超えた論理的抽象が行われていることは、知性と文化に帰すほかない」と述べている(内井1996、198)。この段階では、具体的な説明はないものの、内井は普遍化可能性の起源を進化心理学の枠組みの中で処理することができるという見通しを持っていたことが伺える。しかしその後内井は、普遍化可能性は「道徳起源論の観点からは明らかに強すぎる」という、否定的な立場に転ずる(内井1999a)。内井はまず普遍化可能性がヘアの言うような形式的な原理ではなく、実質的な道徳的内容をもつ原理であることを指摘する。普遍化可能性は、同じ状況下なら、相手がどこの誰であっても同じように扱わなくてはならない、という非常につよい指令を含意する。これに対し、道徳性が条件つきの相互的利他性の一形態であるならば、そこでえられる普遍性は、相互関係の成り立つ小さなグループ内での普遍性でしかない。ヘアの考えるような意味での普遍化可能性は「歴史的、文化的な起源」を持つ、と内井は結論づける。

条件付き相互的利他性から普遍化可能性は出てこないという内井の議論は妥当だと思われる。しかし、もしも、道徳性の成立において、現在主流の道徳起源論とまったく違う要因が働いているならば、普遍化可能性テーゼの位置付けについての考え方も変わってこざるをえないだろう。以下でわたしが行うのは、社会心理学における認知的不協和理論を導入することでそうした別の要因を持ち込む試みである。

3 認知的不協和理論

レオン・フェスティンガーは社会心理学上の理論として、「認知的不協和理論」(theory of cognitive dissonance)という考え方を提唱した(Festinger 1957) 。彼によれば、人間は自分の意見、態度、知識、価値などといったものについての認知(認知的要素と呼ぶばれる)の間の内部的調和、無矛盾性、適合性を確立しようと努力する(260)。不協和とは、二つの認知的要素が「うまく合わない」(do not fit together)状態である(Festinger1957, 12)。もう少し形式的な定義としては、「一つの要素の逆の面が他の要素から帰結するならば両者は不協和である」という言い方がなされる。ただし、フェスティンガーはこれが論理的な関係に限定されず、たとえば「文化や集団の基準が両者はうまく合わないと言う」ような状況も不協和とされる (13)。不協和の大きさは、不協和な認知要素と協和的な認知要素それぞれの数と重要度によって決まる。

認知要素の間に不協和が生じたとき、不協和を減らすためにできることは、不協和な認知要素のどれかを変更することである。しかし認知要素の中には変化に強く抵抗するものもあればあまり抵抗しないものもある。明白な事実に関する認知、公言した立場についての認知は変化への抵抗が強いが、公言されない自分の内的状態についての認知は変化への抵抗が弱い。

「誘導的恭順」(induced compliance)と呼ばれる事例にまつわる実験は特に示唆的である(Festinger 1957,chs 4&5; Harmon-Jones and Mills, 8-9)。誘導的恭順とは、本人の持つ信念や価値観と反することを言ったりしたりするように相手をしむけることであり、そのことが本人の信念や価値観にどう影響するかが実験の対象となる。このような誘導的恭順によって(自分のもともとの立場と異なる)ある意見を公にしたとき、その後で自分の意見自体が変わってしまうという現象が実験で観察されている。誘導的恭順はあくまでも実験状況下における仮の選択であるにもかかわらず、それだけの力を持つのである。もう少し生理的なレベルでは、誘導的恭順によって食事をとらないという選択をさせたとき、自分の空腹度についての認知が変化することも知られている。

4 認知的不協和理論と普遍化可能性

以上のような認知的不協和の理論の観点から、ヘアが普遍化可能性という概念を用いて説明したわれわれの行動について考えなおしてみよう。上に説明したように、普遍化可能性の帰結の一つは、普遍的記述についてまったく同一でありながら自分と相手の立場だけが入れ替わったような二つの状況については、同じ判断を下さなくてはならないということであった。ヘアはこれを純粋に言語直観の問題としてとらえる。しかし、認知的不協和理論を考慮にいれるなら、少し違う理解が可能になるのではないだろうか。

弱者への配慮を認めさせる例で考えてみよう。まず、その人は弱者に対して冷酷な態度をとっている。そこで誰かがその人に「しかしあなたは自分が同様の状況で冷酷な態度をとられることに同意するのか」と尋ねる。その人が否定的に答えたならば、「それは筋が通っていないではないか」とたたみかけ、場合によってはその人のもともとの判断をくつがえすことになるだろう。この状況は、上に見た誘導的恭順と構造的に非常に類似している。まず出発点としてある問題(弱者への配慮)についての自分の立場がある。そしてその立場と不協和な立場(自分は同じ状況で冷酷にされたくない)について意見を表明するというステップがある。最後に、不協和を解消するため、公言された立場と不協和な自分の立場そのものが変化する(自分も冷酷にしない方がよいという結論に落ち着く)。

ここで指摘したのは単なる構造の類似であるが、認知的不協和理論の射程範囲の広さを考えれば、単なる類似以上のものがあると想定することも可能なのではないだろうか。つまり、道徳判断の普遍化可能性も不協和理論の適用対象だと考えることもできるのではないか(これについては以下でもうすこし詳しく検討する)。

もちろん、誘導的恭順とここで考えた借金の例の間には違いも存在する。一つだけ挙げると、誘導的恭順についての実験では、公言された立場ともともとの立場はもっと直接的に矛盾するものが選ばれるのに対し、目の前の弱者の扱いに関する判断と仮想的状況における弱者としての自分に関する判断は(道徳判断の普遍化可能性を前提としないならば)直接は矛盾しない。しかしここで、フェスティンガー自身が不協和の源泉が論理的矛盾である必要はないということを指摘していたことを思いおこしてほしい。ある状況と、固有名詞だけ入れ替わった別の状況において別の判断を下すことは、仮にそれが論理的には矛盾でなくとも、十分に大きな認知的不協和でありうるだろう。

さて、両者の間に単なる類似以上のものを想定することにしたとすれば、どういう仮説を立てることができるだろうか。一つの可能性としては、ヘアが普遍化可能性テーゼの応用例かつ証拠として提示したようなわれわれの振る舞いは、普遍化可能性という概念に訴えなくても、二つの認知的要素の間の不協和の度合いが高い際にその不協和を低減する心理的機構の一環として説明できる、という考え方がありうるだろう。つまり、「普遍化可能性についての言語直観」を「認知的不協和についての心理的機構」で置き換えてしまうという考え方である(これを置換説と呼ぶことにする)。この路線でいくためには、どういう場合に不協和が高いと判断されるかということについての説明をもっと掘り下げる必要が出てくるだろう。

あるいは、普遍化可能性テーゼはそのままに、このテーゼで説明しきれない部分を補うために認知的不協和理論を使うという考え方もあるだろう(これを補完説と呼ぶことにする)。この場合、普遍化可能性テーゼに反する判断は一種の論理的な矛盾ということになるので、不協和が生じるのはなぜかといった説明は必要なくなる。認知的不協和理論が補うのは、なぜある種の言語直観が拘束力をもつのかということについて、人間の合理性にたよらない(あるいはおそらくは合理性そのものの基礎にある)心理的機構を使って説明するという点においてである。

置換説を取った場合、普遍化可能性は認知的不協和をめぐる心理的機構に還元されることになる。ということは、もし認知的不協和理論に生物学的基礎付けを与えることができれば、道徳性のこの側面を生物学に還元する見通しが立つことになる。これに対し、補完説を取った場合、言語的直観という、心理的機構に回収されない部分が残ることになる。その部分については、たとえば普遍化可能な判断をするという行動パターンがミームとして広まる、というような説明が可能であろう(ブラックモアが認知的不協和理論を利他行動の説明に援用する際には、これに近い戦略をとっている。Blackmore 1999, 166-168)。 置換説と補完説のどちらを取るかについてここで決着をつけることはできない。それは経験的な心理学の仕事である。また、本稿の目的から言えば、決着をつける必要はない。どちらの仮説であれ、もし正しければ、普遍化可能性テーゼを介して弱者への配慮という態度を人々が受け入れる過程について、ある程度心理学的な説明を可能にするという点では同じである。

5 認知的不協和理論と生物学

さて、置換説であれ補完説であれ、普遍化可能性テーゼとその拘束力について認知的不協和理論の観点からある程度説明ができたとしよう。これは進化心理学の観点からはどう考えられるだろうか。 ロバート・チャルディーニは一貫性(認知的不協和を避ける傾向)が「重視され適応的である(valued and adaptive)」という観察を行っている(Cialdini 1993, 60)。チャルディーニが挙げるのは、一貫性のない人間は優柔不断だとか二枚舌だとか心の病だとか見なされて不利益を被る、といった社会的な不利益である。もし彼の推測が正しければ、認知的不協和理論は人間だけでなく他の高度な社会性を持つ動物には当てはまりうると予想することができる。ハーモン・ジョーンズは、認知的不協和に伴う負の感情は効率的に行為するために役立つので適応的である、と論じる(Harmon-Jones 1999, 93-95)。責任をもって結果を予測しながら行動するためにはコミットメントが必要だが、認知要素間の不協和を放置しておくと要素間の対立によりコミットメントが弱められてしまう。ただし、彼は、なぜこの意味での効率的な行為が適応的であるのかということについては(自明だと考えたのか)論じていない。興味深いことに、認知的不協和について人間と類似の結果が動物を使った実験でも見られるという示唆的な報告もある(Wicklund and Brehm 1976, 160-169)。

進化心理学は取り扱いに注意が必要である。すべての人間に見られる行動について対応する遺伝子を探すのは困難であるし、また、人間の行動と同じ種類の行動が他の動物にもみられるからといって、その行動が生物学的基盤を持つという証拠にはならない。したがって、ここでも認知的不協和理論の進化心理学的説明を強く推すつもりはない。しかし、道徳性の進化心理学的説明を試みる論者に対しては、生物学的利他行動ばかりに注目するのではなく、認知的不協和の役割についても考えてみるように提案したい。少なくともこの路線を彼らがまじめに受け取るに足る材料は本稿で提供できたのではないかと思う。

文献

Blackmore, S. (1999) The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press. (スーザン・ブラックモア(2000)『ミーム・マシーンとしての私』(上下巻)垂水雄二訳、草思社)

Cialdini, R.B. (1993) Influence: The Psychology of Persuasion revised edition. New York: William Morrow.(ロバート・B・チャルディーニ(1991)『影響力の武器』社会行動研究会訳、誠信書房、ただし初版からの訳なので若干異同がある)

Festinger, L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston, IL: Row Peterson. (フェスティンガー(1965)『認知的不協和の理論』末長俊郎監訳、誠信書房)

Hare, R.M.(1963) Freedom and Reason. Oxford: Oxford University Press.

Harmon-Jones, E. (1999) "Toward an understanding of the motivation underlying dissonance effects: is the production of aversive consequence necessary?" in Harmon-Jones and Mills 1999, 71-99.

Harmon-Jones, E. and Mills, J. eds. (1999) Cognitive Dissonance: Progress on a Pivotal Theory in Social Psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

Singer, P. (1976) Practical Ethics. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

内井惣七(1996) 『進化論と倫理』世界思想社

----. (1999a)「道徳起源論から進化倫理学へ、第二部 規範倫理学における還元主義」『哲学研究』567号

(http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/ ̄suchii/Ev.Ethics2.htmlにて閲覧可能)

Wicklund, R. A. and Brehm, J.W. (1976) Perspectives on Cognitive Dissonance. Hillsdale, NJ: Lawlence Erlbaum Associates.

[編者コメント 伊勢田君は、わたしが倫理学講座担当だったときの学生の一人。『科学哲学入門』(1995)執筆の時には、文章、内容などのチェックを助けてもらった。その後彼はメリーランド大学で学位を取り、現在『疑似科学と科学哲学』という話題の書物で売り出し中。ここ数年の彼との「やりとり」とは、1999年のわたしの「進化倫理学」講演とそれに対する彼のイチャモン、2000年の日本科学哲学会シンポジウムでの彼の不出来な発表と、それに対するわたしの肩すかしと毒舌などのこと。現在、わたしは時空の哲学で忙しいので休戦中。ただし、この論文に一つだけコメントを加えるなら、普遍化可能性だけから弱者への配慮は「誘導」できない。弱者の選好を自分のなかで再現しなければ、価値判断にも態度変更にも至らない。そんなことは著者もわかっているはずだ。では、認知的不協和は普遍化可能性にかかわるのか、それとも選好再現にかかわるのか?そこを詰めてもらいたい。]

傾向性の哲学的研究:最近の一展開

海田大輔(2001年博士課程修了、現在英国ダーラムへ留学中)

本稿の目的は、傾向性(disposition)の哲学的研究の最近の状況について、簡単な紹介を行うことである。具体的には、まず一通り基礎知識を確認したうえで、最近出版された次の本の書評を行う。

Stephen Mumford, Dispositions, Oxford University Press, 1998, xii+249pp., GBP 35.00

1. はじめに

傾向性の正確な定義を与えるのは難しいが、ひとまず次のような直観的理解から出発することができる。すなわち、ある対象が傾向性を持つというのは、「ある条件下に置かれたら、その対象は変化するだろう」ということを意味する。典型的には、「可溶性」、「もろさ」、「弾性」といった性質がこれにあたる。例えば、「この塩は可溶性をもつ」というのは、「もし水にいれたら、この塩は溶けるだろう」ということを意味すると考えられる。また、ある条件下で問題の対象に生じる変化のことを、顕現(manifestation)という。例えば、塩の持つ可溶性という傾向性の顕現は、「塩が溶ける」という出来事である。

哲学の歴史において傾向性の解釈が問題解決のキーポイントになったことは、おそらく何度もあるのだろうが、比較的最近の事例としては、心の哲学における行動主義から機能主義への移行があげられる。ここでは、G.ライルの行動主義からD.M.アームストロング等の機能主義への移行がなされる際に、傾向性を実在的に解釈することが、本質的な役割を果たしていたのである。心の哲学における現在の標準見解は、多くの問題が指摘されつつも、いまだに機能主義である。機能主義を捨てるにしても、リファインするにしても、傾向性の哲学的分析は大きな重要性を持つだろう。

2. 傾向性についての諸理論の分類

傾向性の解釈は、まず大きく、現象主義(反実在論)と実在論に分かれる。現象主義の典型的な主張は、G.ライルの次の言葉がわかりやすい。「傾向的性質を持つことは、特定の状態にあることや、特定の変化を被ることではない。それは特定の条件が実現したときには、特定の状態にあったり、特定の変化を被ったりしがちだ、ということなのである」(Ryle, 1949, p.43) これに対し、「物が傾向性を持つのは、それが何らかの性質を持つことによってである」というのが実在論者の主張である。それを持つことによって物が傾向性を持つような性質のことを、基底(base)と言う。

実在論はさらに、カテゴリカル(categorical)な基底を要求するかどうかで、分類される。ここで、カテゴリカルな性質とは、非-傾向的(non-dispositional)性質のことである。したがって、カテゴリカルという概念じたいが傾向性の概念に依存しているのであるが、しかし典型的には、「分子構造」、「形」といった性質が、カテゴリカルな性質だと考えられている。

実在論はまた、傾向性と基底の関係をどのように考えるか --- 還元されるか否か --- によっても分類される。そして、これらの分類のどこにも属さない立場として C. 中立的一元論がある。今回取り上げるマムフォードの理論はこれである。具体的内容は4節で明らかになる。以上をまとめると、次のとおり(各々の具体的な内容については参考文献を参照されたい)。

A. 性質一元論(還元主義)

Ai. 基底はカテゴリカルな性質:D.M.Armstrong

Aii. 基底は傾向的な性質:D.H.Mellor, K.R.Popper

B. 性質二元論(非還元主義):Prior

C. 中立的一元論(非還元主義):Mumford

3. E.プライア等の機能主義的理論

次節で述べるように、マムフォードの傾向性理論は機能主義的な理論である。しかし、じつは、機能主義的な傾向性理論を提出したのは彼が初めてではない。すでに1980年代前半に、E.プライア・R.パルゲッター・F.ジャクソンの機能主義的理論が発表され、大きな影響力を持っていた(cf. Prior et al., 1982; Prior 1985)。マムフォードと比較するために必要な点だけに絞れば、彼らの見解は次のように要約できる。

(P1) 傾向性は、必ず因果的基底をもつ。

(P2) 傾向性は、その因果的基底とは異なる性質である。

(P3) 傾向性は、因果的に不能(impotent)である。

(P4) 傾向性は、「ある因果的役割を担う1階の性質」をもっている性質、つまり2階の性質として定義される。

順に確認しておこう。(P1)は実在論者の主張であり、問題はない。(P2)によって、彼等は性質二元論者に分類されることになる。(P3)が彼等の主張の顕著な特徴であり、後で述べるようにマムフォードはこの点がプライア等の理論の最大の難点であると考える。プライア等は、(P1),(P2)から(P3)が帰結すると考えており(cf. Prior et al. p.255-6)、この点はマムフォードも認めている。したがって、(P3)を避けるためには、(P1)か(P2)を否定しなければならない。最後の(P4)もプライア等の理論の大きな特徴であり、これによって、彼等の理論は「機能主義的」理論と呼ばれるのである。念のために確認しておくと、機能主義者は、機能的性質を「2階の性質」と考えなければならないわけでは必ずしもない。すぐに見るように、マムフォードの機能主義においては、機能的性質は、基底的性質と同じく1階の性質である。

4. マムフォードの機能主義的理論

以上をふまえて、冒頭で掲げた本の紹介に移る。本書は1998年に出版され、傾向性に関する本格的モノグラフとして、学界に好意的に受け入れられたようだ。先月、ペーパーバック版も出版された。著者マムフォードはイギリスの若手哲学者であり、現在はノッティンガム大学哲学科の講師をしている。

彼の理論を検討するにあたって、まず注意しなければならないのは、彼が傾向性についての概念的問題と存在論的問題とをはっきり区別していることである。彼によれば、傾向的/カテゴリカルの区別は概念的区別であって、この区別をそのまま存在論に持ち込んではならない。傾向的/カテゴリカルの違いが問題になるのは、われわれが性質について語ったり、性質を概念化したりする場面においてであり、性質じたいが2種のあり方をしているわけではないのである。彼の存在論においては、性質じたいは、2種の仕方で概念化されうる中立的な存在者である(中立的一元論 neutral monism)。この点をおさえたうえで、彼の機能主義の具体的内容を見てゆこう。

まず彼は、機能主義の基本的主張を次のように定式化する。

(i) ある対象xの性質(あるいは状態)dが、傾向的性質(あるいは状態)となるのは、dが〔中略〕刺激出来事と〔中略〕顕現出来事との間を因果的に仲介する(causally mediate)ということが概念的真理であることによってである。

(ii) ある傾向性dが、いま現にそうであるタイプの傾向性であるのは、その傾向性が因果的に仲介している特定の刺激出来事と顕現出来事によってである。(pp. 197-8)

ここで言われているのは、おおざっぱに説明すれば、次のようなことである。例えば、角砂糖に「可溶性」という性質を帰属させることを考えよう。このとき、「水に入れる」と記述される刺激出来事と「溶ける」と記述される顕現出来事のペアによって、ある因果的役割Rが決定される。そして、われわれがこの帰属を行うときには、この因果的役割Rを必然的に持つものとして「可溶性」という性質を砂糖に帰属させていると考えられるのである。したがって、「可溶性」という概念は、傾向的な概念だということになる。一方、この同じ角砂糖に、「これこれの分子構造をもつ」という性質を帰属させることもできる。しかし、この性質は、因果的役割Rを必然的に持っているとは考えられない。なぜなら、現実世界と物理法則の異なる可能世界では、同じ分子構造がもはや因果的役割Rを果たさないということは十分考えられるからである。したがって、「分子構造」という概念は、傾向的ではなく、カテゴリカルな概念であるということになる。性質の「帰属」と性質じたいが明確に区別されていることに注意されたい。一方では、存在論のレベルで、「可溶性」とも「これこれの分子構造をもつ」とも帰属されるような中立的な性質が確保され、他方では、概念的な区別として、傾向的/カテゴリカルの区別が維持されているのである。

次に、前節のプライア等の機能主義に関しては、マムフォードは(P1),(P2)から(P3)が帰結することを認める。しかし、彼にとっては、傾向性に因果的効力を持たせることができないのは、傾向性の理論としては致命的であり、プライア等の主張を受け入れることはできないのである(この点は、本書の第6章で主題的に論じられているが、本稿では詳しく立ち入ることはしない)。そこで彼は、(P2)を否定することによって、(P3)を回避しようとする。具体的には、傾向性の個別事例とカテゴリカル性質の個別事例は、同一なのであり、片方が因果的効力を持つなら、両方とも持つことになる、と説明される(pp.160-1)。

以上が、マムフォード理論の骨格である。彼は、この骨格に肉付けすべく、心の哲学および科学哲学の議論から、いくつかアイデア拾ってきて、自分の理論を補強しようとしている。ただ、これは本質的な論点にかかわるわけではないので、省略する(目的論的機能主義の適用については p.207-10, ホムンクルス機能主義の適用については p.210-5を参照)。

4. おわりに

以上の記述は本書の内容のほんの一部にすぎない。例えば、プライア等はクリプキの議論を援用し、(P2)を積極的に擁護している。マムフォードはこの議論に対して、かなりの分量を割いて答えている(第7章)。しかしこれらについては触れることができなかった。また、傾向性の分析としていまだに有力である反事実的条件文による分析についても、触れることができなかった(第3章で主題的に論じられている)。これらの点について興味を持たれた方は、本書を直接読まれることをお勧めする。本書は、傾向性についてのほとんどの主要理論を詳細に検討し、それらの問題点を明らかにしたうえで、オリジナルな見解をうち出す、というスタイルで書かれている。著者自身の見解に同意できない場合でさえも、傾向性研究の最近の動向を知るうえで極めて有益な本であると思う。

文献表

Armstrong, D. M. (1968), A Materialist Theory of the Mind, Routledge (『心の唯物論』, 鈴木登訳, 勁草書房)

Lycan, W. G. (1987), 'The Continuity of Levels of Nature', in W. G. Lycan (ed.), Mind and Cognition, Blackwell (1990), 77-96

Mellor, D. H. (1974), 'In Defence of Dispositions', Philosophical Review 83: 157-81

Mumford, S. (1998), Dispositions, Oxford University Press

Popper, K. R. (1957), 'The Propensity Interpretation of the Calculus of Probability, and the Quantum Theory', in S. Korner (ed.), Observation and Interpretation, Buttterworth, 65-70

Prior, E., Pargetter, R. and Jackson, F. (1982), 'Three Theses about Dispositions', American Philosophical Quarterly 19: 251-7

Prior, E. (1985), Dispositions, Aberdeen University Press

Ryle, G. (1949), The Concept of Mind, Huchinson (『心の概念』, 坂本百大他訳, 勁草書房)

Wright, L. (1973), 'Functionalism', Philosophical Review 82: 139-68

[編者コメント 海田君は、北大理学研究科石垣教授のもとで、量子力学の哲学を研究した後、こちらの後期博士課程に編入してきた。ウェス・サモンが客員で講義したときには、彼の助手を務め、助けてくれた。研究テーマを心の哲学に変え、現在はダーラム大学へ留学して修行を積んでいる。そろそろオリジナリティと馬力を発揮してもらいたい。]

サモン因果理論の終わらない旅路

松王 政浩(静岡大学情報学部助教授)

科学哲学科学史の講座に籍をおいていたときに、わたしが科学哲学の醍醐味をとりわけ深く味わったのは、内井先生によるライヘンバッハのSpace and Timeの演習と、ライヘンバッハ因果理論の嫡子たるW.サモンの、京都大学における半期に渡る講義であった。今回、内井先生から、ニューズレター記念号の記事執筆という光栄な機会をいただいて、記念号に少しでもふさわしい記事をと思っていろいろ考えたが、やはり在籍時に感銘を受けた上記の授業と何か関わる内容で書ければ一番いいだろうと思い、結局、サモンの理論に対して最近出された注目すべき一つの批判を題材として取り上げることにした。

取り上げるのは、ソウル大学のチェ・スンホ(Choi, Sungho)の論文‘Causation and Gerrymandered World Lines: A Critique of Salmon’(Philosophy of Science Vol.69, No.1, March 2002, pp.105-117)である。この中でチェは、サモンがダウとヒッチコックの批判に対して行った自己弁明の内容を分析しつつ、サモンの生前の到達点である「因果性の保存量理論」を、きわめて周到な方法で批判しており、これによりサモンは相当大きな難題を突きつけられているように思われる。本稿では、サモンを擁護する立場で、このチェの批判をかわすための一つの方策として、わたしが考えついたところを述べてみたい。(ただし分量の関係上、かなりラフにならざるをえないことをお許しいただきたい。)サモン説の形成過程を振り返って気づく顕著な特徴は、その理論形成に関わる種々の議論が、チェの批判を含め、批判の上に次々に批判を重ねる形で概ね形成されてきたことである。これは、あるいは議論の健全な発展の証しと受け取ることもできよう。しかし気をつけるべきことは、サモン自身が批判(および用いられる反例の妥当性)をすでに受け入れた部分に関して、他の批判者も暗黙にそれを議論の無批判な前提としてしまっていることが場合によってはありえ、それゆえ議論の流れ全体が、あるところを境に思わぬ方向に逸脱していく可能性もあるということである。わたしが本稿で最終的に依拠するのは、こうした暗黙の前提に対する一つの批判的視点である。この視点からチェの批判を捉えなおしてみるなら、一見きわめて強力に思われるこの批判も、突き崩せる見込みが十分にあるように思われる。以下、サモンの議論を全く知らない人のために、まず、チェの批判の的になったところを中心として、サモンが因果の「保存量理論」を形成するに至った過程を簡単に確認しよう。次いで、チェの批判、そして最後にその批判をかわす方策について、それぞれ骨子を述べる。

1. サモンの因果理論形成

周知のように、サモンはダウに触発されて「保存量理論」を因果理論の基礎に置くようになるのだが、それまでは、ライヘンバッ

ハの「マーク理論」を一つの重要な基礎として因果理論を組み立てていた。もともとマーク理論は、ライヘンバッハにおいて「時間の向き」を決定する議論として捉えられていたが、この考え方がグリュンバウムによって退けられて後、サモンはこの理論を因果過程と擬似(因果)過程を区別するための基礎理論と再解釈して、その上に「因果」の定式化を図った。サモンが一貫して目指すのはヒュームの懐疑に答えうる、十全な「原因結果間の物理的つながり」を見出すことである。そのための方策として、「出来事」ではなく「過程(process)」を中心に因果性の議論を組み立てていく。4次元時空における二つの世界線の交差(intersection)によって二つの過程に変容が生じ、他からの干渉なしにその変容(マーク)が存続すれば(伝えられれば)、その過程は「因果過程」であり、交差は「因果的相互作用」である。逆に、交差により何らマークがつかなければその過程は「擬似過程(pseudo-processes)」である。たとえばビリヤードボールをキューでつくと、キューのチョークが落ち、ボールにチョークマークがつく。キューもボールも因果過程である。一方、たとえば丸いコロシアムの中央に光源を置き、これを回転させてコロシアムの壁に光を次々投影させるとき、この壁を走る光のスポットは「擬似過程」である。光の通過するある箇所に赤いセロファンを置くと、壁の光は一瞬赤くなるが、その後その赤いマークは存続しないからである。かくしてマークの有無に基づく物理的「因果」過程の理論が提起された。

ところが、N.カートライトの巧妙な思考実験によってマーク理論は窮地に追いやられる。上のコロシアムの例で、光源と壁の間に置かれたセロファンを光が通過する数ナノ秒前に、誰かが光源に赤いレンズを差し込んだとする。そうすると、光がセロファンで赤く変色した後、回転する壁のスポットはずっと赤いままでマークが存続することになり、壁のスポットは「因果過程」の条件を満たしてしまうことになる。サモンは、結局、セロファンと壁のスポットとの間に相互作用が成り立っているのではないことをいうために、「もしセロファンが置かれていなかったら、光のスポットは変化していなかった」という反事実的条件法(counterfactual conditionals)を「因果過程」の条件として入れざるを得なくなった。しかし、反事実的条件法はその真理値に関して、いちいちその場その場の個別の状況を考慮しなければならないために、「世界の客観的特徴」ではありえず、これを条件として認めてしまうことはサモンにとってきわめて遺憾であった。

そこに、P.ダウによる新たな提言がもたらされる。ダウはマークに替わって、物理的保存量によって因果過程を特徴付けることを提言する。これを受け、サモンは「因果作用が、ある保存量の交換を含む世界線の交差である」という考え方を採用することにし、マークを中心とする考え方を放棄する。ただし、ダウが保存量理論を定式化する上で、いまの考え方に加えて、因果過程を単に「保存量をもつ物体の世界線」としたのに対して、サモンは、これではコロシアムの壁のスポットライトも因果過程になってしまうとして、この提言に異を唱える。(ダウはこの結果を避けるために、保存量の担い手の「原同一性(genidentity)」に訴えようとするが、サモンはこの概念が曖昧であるとして反対する。)そこでサモンは、ダウの因果過程の定式化に替えて、「因果過程は開区間(A,B)(ただしA≠B)において保存量の交換を行うような相互作用なしに、AとBの間のどの段階でも一定の保存量をもつとき、そしてその場合に限り、AとBの間で保存量を伝播する」という定式化を加え(これにより、「壁と光線とがその都度相互作用をもつ」コロシアムのスポットライトは、因果過程ではないことになる)、さらに、影のような「ゼロ」の保存量をもつものを因果過程として排除するために(この「影」の問題が後ほど重要になる)、「因果過程はその経歴の各々の瞬間において、非ゼロの保存量を伝える物体の世界線である」という定式化を加える。これら一連の定式化は、マーク理論を限定的にではあるがその一部に組み込みつつ、反事実条件法を回避し(単に「保存量を伝播するなら因果過程である」という条件文の形で済む)、他に因果相互作用の3つのタイプ(X,Y,λ型)のいずれも扱いうるなどの利点をも含んでいるため、サモンにとって大いに満足しうるものであった。

しかし、その後C.ヒッチコックからの反例に応える中で、保存量理論に一つの条件が付加されることになる。ヒッチコックの反例は、「一定の電荷をもつ金属プレートの上を移動する一定の大きさの影」が、上のサモンの定式化においては「因果過程」になってしまうというものである。(この例では、影が非ゼロの一定の保存量を、その都度の相互作用なしに持ち続けることになると主張される。)実はこの反例をどう考えるかが、チェによるサモン批判の、そして私のサモン擁護の要となるのであるが、とりあえずサモン自身はこの反例に対し、「一定の保存量をもつ二つまたはそれ以上の過程が(相互作用するしないに関わらず)交差するとき、交差する領域における保存量の大きさは、交差する過程がもつそれぞれの量の総和に等しくなければならない」という条件を付加する。(これにより、移動する影がもつ電荷Qと、プレート上のある固定領域―影と同面積―がもつ電荷Qの総和は2Qになるはずだが、両者が交差するときの電荷はQのままなので、移動する影が因果過程であることが否定されることになる。なお、この最後の条件をチェに倣ってP1と呼んでおく。)

以上がサモンの保存量理論形成の概略である。

2. チェの批判

チェによるサモン批判は、サモンがダウとヒッチコックからの批判に対して出した回答をそれぞれ別個に綿密に吟味し、最後に両者に共通の問題があることを浮き彫りにしてなされるが、いまは、批判の主軸部分だけをピックアップする。

主軸となるのは、上にも述べたとおり、ヒッチコックの反例にサモンが与えた回答に対する、批判である。チェはまず、一つの反例を挙げて上記の条件P1を攻撃する。チェが挙げる例は、二つのビリヤードボールA,Bからなる複雑系の世界線s1と、ビリヤードボールB,Cからなる複雑系の世界線s2が(相互作用なしに)交差する例である。いま、ボールA,B,Cがもつエネルギー量をそれぞれa,b,cとしよう。このとき交差する領域でのエネルギーの量はa+b+cであって、a+b×2+cとはならない。しかしこの結果は、決してどちらかの世界線においてエネルギーが伝播されていないことを示すものではない。ここから、チェは、サモンのP1を攻撃するのである。チェの批判が周到なのは、P1が保持できる可能性を一方で挙げてみつつ、これをみなつぶしていく点にある。とりあえず世界線s1,s2がともに保存量をもつ因果過程であることを我々は問題ないとみなしてよいであろうし、それゆえP1が文字通りには成り立ち得ないことはそのとおりであろう。

もしそれにも関わらずP1を保持しうるとするなら、その一つの可能性は、上の例においては問題となる二つの過程が「分離されていない(not separate)」として、交差する世界線の過程が「分離されている」場合にのみP1が成り立つとすることだとチェは述べる。ではどのような過程が分離されているのか(あるいはいないのか)。チェが妥当な答えとして与えるのは、「二つの過程があらゆる段階で互いに交差するとき、そしてそのときに限り、二つの過程は分離されていない」とする考え方である。しかし、このような「分離」に関する基準によれば、先のヒッチコックの「電荷をもつ影」の例においても、問題の二つの過程は「分離されていない」ことになりうる。いま、問題の影が、金属プレート上のある固定領域に接近し、接触を始める時刻をt0とする。そして両者が完全に重なる時刻をt1とし(両者は合同な形状である)、完全に分離してしまう直前の時刻をt2として、さらに時刻t0から時刻t2までの影の世界線をw,同時刻間のプレートにおける固定領域の世界線をw’とすれば、wとw’は「あらゆる段階」で交差していると言えるので、両者の過程は「分離されていない」。したがって、条件つきのP1によっても「電荷をもつ影」が因果的過程でないことを明らかにしえない。

チェはさらにもう一つ考えられる、P1を救うための条件を提示する。ビリヤードボールの複雑系の例で、もしs1とs2によって占められる「領域全体」のエネルギーを考えるなら、時系列上、その量はずっと一定である。これに対して電荷をもつ影の場合には上のwとw’によって占められる「領域全体」のエネルギーは時系列上、一定ではない。それゆえ、P1に修正を施して、「ある保存量を伝播する2つまたはそれ以上の過程が外部の世界から孤立しているとき、その過程が占める領域全体の保存量の大きさはつねに一定である」という基準を新たに設ければ、電荷の影の例はようやく、「因果過程の交差」でないということを明らかにしうる。

しかし、このような修正によっても実はまだ大きな問題が残るとチェは言う。確かにこの修正で、金属プレート上の過程の交差が因果過程の交差でないことは導けるが、一見ともに保存量をもっていると思われる2つの過程のうち、果たしてどちらを擬似過程だと決定できるかという問題である。チェは、サモンの理論の中からはこれに対する具体的答えを導くことはできないので、結局P1は救うことができず、したがってヒッチコックの反例をサモンは退けられないゆえ、サモンの「保存量理論」は(少なくともサモンが提示した限りにおいては)支持できないと主張する。

3. サモン擁護論

さて、この批判に対処し、サモンをなおも擁護するとしたら、どのような方策が考えられるか。一つの手は「マーク理論」をもう一度復活させることである。実はヒッチコックの例は、マーク理論に対しては無効なのである。(影はプレート上の他の帯電部位と交差しても、そのしるしを一切伝播しない。)チェの批判も、マーク理論とは異なる保存量理論に向けられているわけであるから、マーク理論をうまく復活させれば、明らかにチェの批判もかわしうる。しかし、サモンが忌避する反事実条件法の悪夢を再び呼び覚ますことなくマーク理論を復活させるのは至難であると思われ、この手はまずありえない。(他の手として、「影が電荷を持つのではなく、プレートが電荷をもつのである」とする経験論的態度で批判をかわすことも考えられるが、これに対する修正的反例もまた存在する。いまその詳細は略す。)

そうすると、サモン擁護はやはり保存量理論の下で、ということになる。しかし、チェの新たな反例および反例に基づく議論展開の、(少なくともいま批判対象となっている限りの)サモン説に対する有効性は疑いようがないように思われる。では、もはや打つ手はないのか。

否である。ここで私が提起したいのは、本稿のはじめにも述べたように、当面のチェの批判だけを見るのではなく、チェも、そしてサモンもともに前提としているような、いまの批判以前においてなされた批判に対する暗黙の評価(および用いられた反例の妥当性の評価)を改めて洗いなおしてみるという方策である。そして、いま注目したいのは、ヒッチコックの「電荷をもつ影」の、サモン保存量理論への「反例」としての妥当性と、これを反例と見たことによる、議論全体の流れへの影響である。チェの批判は、サモンのP1の仮定をその直接の対象としている。そしてP1が「サモンのそれまでの保存量理論をヒッチコックの批判から守るために必要な、当面それ以外の形が考えられないような仮定」と考えるからこそ、P1の批判によりサモンの保存量理論全体の批判が成立することになるのである。つまり、P1を打ち出したサモンのみならず、チェも、ヒッチコックの反例としての妥当性を前提としている。しかし、本当にこの反例は、反例として妥当なのであろうか。

反例に登場するのは、明確に「影」と表現されるものである。「影」と表現される以上、何らかの光源が存し、光線の遮蔽物がなければならない。もしこの前提を一切認めずに、いきなり「影」を持ち出しても、その「影」と呼ばれるものが何なのか全く不明であるから、反例の意義はなくなる。それゆえ、光源、および遮蔽物とともにしか、反例で言われている状況は成立しない。実はこの時点で既に、この「影」の、反例としての妥当性を疑わしめるほとんど十分な証拠があらわになったと思われるのだが、ついでに、反例が「状況(事象)」として成立する条件をさらに正確に捉えておくことにしよう。反例の中で、影が「一定の保存量として電荷をもっている」ようにするために、影は一定の形状を保ちつつ移動する必要がある。すると、無意味な画策を企てないかぎり、光線の遮蔽物はプレートと平行に移動し、光源も平行に移動するか、もしくは平行光線をプレートに照射することになる。さて、我々は、もし我々の注意を敢えて影にだけ向けて、光源や遮蔽物を意識して完全に無視するなら、影と電荷の相即から、この擬似性をサモン保存量理論の反例とみなす妥当性を信じることができよう。しかし、光源と遮蔽物を含めて「正しく」この反例の全体を眺めたとたんどうなるか。いま、影より少し大きな形(一定の閉じた形状)で影をすべて中に含むような架空の線をプレート上に引く。影が移動するとき、当然、影の周縁を形作る光線も次々にプレート上に届いているわけであるから、影の移動は、いま影の周りに引いた架空の線によってできる「光の輪」の移動であると考えても同じである(光源が移動しなくともこう考えられる)。さらに、ヒッチコックの反例で「保存量」として考えられているのは電荷であるから、影の部分をすべて光線に置き換えても問題ない(光電効果はいまの場合無視してよいであろう)。そうすると、ただプレート上に何らかの形が動くように見えさえすればよいのであるから、いま述べた「光の輪」と同じ大きさのスポットライトがプレート上を移動するとしても、全く話の実質は変わらない。もし光線と遮蔽物との「因果作用」を考慮に入れるのであれば、スポットライトの光源の前に、赤いレンズがはめ込まれているとすればよいであろう。そうすると、明らかなように、この「影の移動」の話は、前に出てきた「コロシアムの回転灯」の話とほとんど同じということになる。違うのは、「壁」に当たる部分が電荷をもっているかどうかである。しかし、コロシアムの例で、光線と、光線が当たる壁との間にその都度新たな因果作用があるのと同様(これはサモンも批判者も認めていることであり、またこの点に問題はない)、ヒッチコックの例でも、単に光線と、たまたま帯電している壁(プレート)の間にその都度の何らかの因果作用があるというだけで(この場合、電荷には一般に変化はない)、それ以上の意味は何もない。

そうすると、コロシアムの例が、P1以前のサモンの保存量理論で「擬似過程」とすることができたように、実はヒッチコックの例も、P1以前の保存量理論で退けることができるのである。にも関わらず、サモンはヒッチコックの巧妙なトリックを「反例」と真に受けて、不要な仮定を付け加えてしまった。チェの指摘どおり、P1には確かに問題がある。けれども、そもそもP1を導いてしまった反例の妥当性は、上記の理由により、まず認められることはないので、チェの批判もここでかわせることになる。実際、P1以前のサモンの保存量理論では、ビリヤードボールの複雑系の事例は「反例」とはならないのである。

かくしてサモンの危機はひとまず去ったものと私は信じる。しかし、サモンの因果理論の長い旅は、まだまだ終わりそうにない。 (サモン先生を偲びつつ。また、海田大輔氏とのエキサイティングな読書会の日々を懐かしく思い出しつつ。)

参考文献

Choi, Sungho: “Causation and Gerrymandered World Lines: A Critique of Salmon”, Philosophy of Science, 69(2002), pp.105-117.

Dowe, Phil: “Causality and Conserved Quantities: A Reply to Salmon”, Philosophy of Science, 62(1995), pp.321-333.

Hitchcock, Christopher R: “Discussion: Salmon on Explanatory Relevance”, Philosophy of Science, 62(1995), pp.304-320.

Salmon, Wesley: “Causality and Explanation: A Reply to Two Critiques”, Philosophy of Science, 64(1997), pp.461-477.

Salmon, Wesley: Causality and Explanation, 1998, Oxford University Press.

[編者コメント 松王君もわたしの倫理学講座時代の院生の一人で、ライプニッツの可能世界についての論文で学位を取った。学術振興会特別研究員時代には当研究室に籍を置いており、しばらくの間、当研究室の院生のリーダー役をしてもらった。このサモン説擁護の論陣には、「草葉の陰でウェス・サモンが喜ぶ」などとは言わないが、奥さんのメリリーが喜んでくれることだろう。ご夫妻そろっての客員教授の講義は、哲学系の学生と院生にとって、貴重な体験となったはずである。]

編集後記 記念号のために12本のエッセイが集まった。執筆してくれたみなさんには感謝しておきたい。せっかく集まった原稿なのでいずれ冊子にもしたいと考えているが、当面は迫ってきた記念講演会とシンポジウムの準備のために力を注がなければならない。(内井惣七)

Last modified Dec. 1, 2008. (c) Each author (each essay), and Soshichi Uchii