たいせつなひと

風。

ゆっくりと吹きぬけてゆく、秋の風。

ほんの少し冷たさを含んだ・・・・・・けれど、心地のよい風。

学校の屋上から見える風景。

慣れ親しんだ街。

わたしが、暮らしてきた街。

でも。

もうすぐおかわれ。

この街とも。この世界とも。

わたしはこの世界を離れて、あの空の彼方へゆく。

おそらくそう思う。

だって、わたし、もうそんなに長く生きられないから。

覚悟はしていたこと。だから、怖くはないよ。

怖くはないよ。

・・・・・・怖くなんて、ないよ。

「・・・・・・嘘だよね」

学校の屋上での突然の告白。

「こんな嘘、僕は言わない。僕は琴美先輩が好きなんだ」

わたしより1年後輩の一条雅也くんの思いもかけない言葉。

「・・・冗談きついよ。君は」

「冗談も言ってない。僕は本気で」

・・・・・・そんなのは君の顔を見てれいばわかるよ。でも、その告白を受け入れることは、わたしにはできないんだよ。

嬉しくないだなんていえば嘘になる。普通に生きていけるのなら、こんなふうに人に想われて、それを幸せに感じることもできるだろう。けれど、わたしは。

「ごめんね。雅也くんの言葉は嬉しいけど、わたしは君の気持ちを受け入れることができないよ」

「どうして? 何か理由でもあるのか。できればそれを教えて欲しい」

「わたしが側にいても、きっと雅也くんの迷惑になるからね」

「一体、どんな迷惑になるっていうんだよ」

「色々と・・・・・・あるの。だから、ごめんね」

そう言って、そっと頭を下げる。

雅也くんはしばらく複雑な表情で立っていたが、やがて無言で一礼して、この場を立ち去った。

これでいい。これでいいはずだ。

もう長く生きられないわたしが側にいても、彼に哀しい思いをさせるだけ。

それにわたしは、最後の許された時間を、そっとひとりで整理をつけたい。

それが願い。お医者様に頼みこんで、自由な時間をもらったのだってそのため・・・・・・。

生きることにも未練はない。だから、これ以上人との関わりを持っても意味はないしね。

でも、それって本当は大きな矛盾。だって、人との関わりに意味がないと考えるわたしが、どうして学校なんて場所にいるのだろう。

学校に来れば、嫌でも人との関わりがある。先生やクラスの友達とか。

「死ぬことなんて、怖くないよ」

わたしは、そっと口に出してつぶやいた。その途端に、言いようのない不安が心を押しつぶそうとする。

今までは死ぬことなんて怖くない。そう思っていた。仕方のないことと諦めていた。

・・・・・・けれど。

本当は怖いよ。もっともっと生きたいよ。友達たちとも、たくさんお喋りしたいよ。

すでに枯れたと思った涙が溢れてくる。それと共によぎる後悔。

学校なんて来るんじゃなかった。告白なんてされるんじゃなかった。

雅也くん。少し恨むよ。

君のおかげで、また死ぬことが怖くなったんだよ・・・・・・。

§

翌日の夕方。今日も、わたしは学校の屋上にいる。

ほとんどの子達が下校をすませ、この屋上にいるのはわたし一人だけ。

風は今日も吹きぬけて、わたしの長い髪をさらう。

髪、切ろうかな。そんなことを思った時。

「琴美先輩」

わたしの背後から声がした。誰の声かは知っている。一条雅也くんだ。

彼が来ることは知っていた。だって、わたしが呼んだのだから。

「思ったより、来るの早かったね」

「人を待たせるのは主義じゃないからね。で、わざわざ僕を呼んだ理由は?」

「聞いてもらいたい話があったんだよ」

「どんな話だい」

「昨日の話の補足。・・・・・・わたしが、君の気持ちを受け止められない明確な理由かな」

「・・・・・・教えてくれるのかい?」

「君だけには特別にね」

わたしはそう言って、小さく笑った。

そして。

「わたしね。近いうちに死んじゃうんだよ」

一気にそれだけ言う。

この場を僅かな沈黙が支配する。まるで時間が止まったような感覚。それでも、流れる風は時間の流れを意識させた。

「それは悪い冗談だ」

「冗談じゃなくて、本当のことだよ」

わたしは、さらりと言いきる。

雅也くんは、唇を噛んだままの表情で、わたしを見る。無言のままだ。

「これが君の気持ちを受け入れられない理由だよ。近いうちに消えちゃう人間のことなんて、君は好きになる必要ないんだよ」

わたしは残酷だと思う。真実を語ることによって、彼に嫌な思い出を残すだけなのだから。

でも、これは昨日の仕返し。それと、彼に対する、ささやかな心配り。

わたしは彼にとって、嫌な思い出を押し付けて死んでいく、嫌な女の子。

そんな嫌な女の子のことは、彼だってすぐに忘れてくれる。そう信じたい。

けれど、本当は。

「・・・・・・琴美先輩。僕はそれでも」

顔をうつむけて、声を震わせる雅也くん。彼の足元には、小さな水滴が落ちる。

「泣いてるの? 雅也くん」

「当たり前だろう。そんな悲しい話をされたら!」

雅也くんの言葉から丁寧さが消え、わたしの心は痛んだ。

「ごめんね・・・・・・雅也くん」

「こっちこそ怒鳴ってごめん。本当に辛いのは琴美先輩なのにな」

「そのことは言わないで」

わたしは、反射的に言い返す。

でも、言ってからはもうどうしようもなかった。足が震え、涙が溢れ、自分という存在が崩れそうになる。

やっぱり怖いよ。とっても怖いよ。昨日から、どうしようもなく怖いんだよ。

「・・・・・・琴美先輩」

ふいに、わたしという存在は支えられる。支えてくれているのは、目の前の彼。

わたしは気がつくと彼に抱きついていた。

雅也くんは、そっと髪を撫でてくれる。

「わたし・・・死ぬのが怖いよ。本当はもう割り切っていたはずなのに、君に告白されてから・・・また、死ぬのが怖くなっちゃったんだよ」

「ごめんな先輩」

「謝ること・・・ない・・よ。だって、わたしが弱いだけ・・・だもの」

「それは違うよ。先輩」

「え?」

「僕は死ぬことを割り切る人間の方が弱いと思う。先輩のように死を怖れる人間の方が、よっぽどまともだよ」

「でも、死を怖れるわたしは、どうしようもなく弱く脆い存在だよ」

「だから、こうして僕が支えている」

「・・・・・・雅也くん」

涙は止まらなかった。嬉しさも、悲しみも、まじりあった涙。

「雅也くん。もう、わたしのことなんて忘れてよ。これ以上、お互い関係をもっても・・・別れが悲しくなるだけだよ」

「確かに別れは悲しいけど、僕は琴美先輩を好きだってことを後悔はしない。だから忘れることもしない」

「わがままだよ」

「琴美先輩だって、わがままだろ」

雅也くんは、ハンカチで涙を拭ってくれた。

彼の心の中まではわからないが、目の前の雅也くんは優しく、落ちついているようにも見える。

「琴美先輩。自分のことを忘れてなんて、あまり言わない方がいい。まだ先輩は生きているんだから、その意味をもっと大事にした方がいいよ」

「・・・・・・・・・・・・・」

生きている意味。死の近いわたしに、そんな意味ってあるのだろうか。

でも、雅也くんの言葉通り、わたしはまだ生きている。

死のうと思えば簡単なのに、それでもまだ生きている。

・・・・・・ということは、わたしは、まだ生きることに意味を求めているの? 求めているから生きているの?

「わたし、不安で・・・怖くて、生きていることの意味すら、わかんないよ」

「だったら、生きている間で意味を探せばいい」

「そんな余裕ないかもしれないよ。わたし、脆いから」

「そうならないよう。僕が支える」

「・・・・・・雅也くんも結構しつこいね」

「それだけ琴美先輩が好きってことだよ」

「わたしなんかで・・・本当に、いいの?」

「琴美先輩だからいいんだよ」

その言葉の後、お互いに唇を重ね合わせる。

はじめてのキスは、やっぱり恥ずかしいものがあった。

それでも、ひとつだけわかったことがある。

こうした優しいキスは、お互いに足りないものを埋めあうと同時に、たいせつなひとの想いの深さを、一番わかりやすく感じられる手段だということを・・・・・・。

風。

ゆっくりと吹きぬけてゆく、秋の風。

ほんの少しの冷たさを含んだ・・・・・・けれど、心地のよい風。

でも、それを心地よく感じるのは。

すぐ側にいる、たいせつなひとの温もりのおかげ。

死ぬことは怖いけれど。

せめて生きている間だけでも、前向きであろう。

たくさんの不安はあるけれど。

たいせつなひとが支えてくれれば。

少しは怖くないよ。

奇跡は、おこるのかな。

<了>

あとがき♪

突発SHORT STORYの第二弾です。今回も、ある瞬間のシチュエーション重視で書いてみましたが、いかがなものでしょうか? 物語的には色々と想像の余地を残しつつ、曖昧な形で終わらせてみました。

果たして琴美が、このさき生きていけるのかどうかは、読者さまの想像におまかせします(笑)

私的には生きるとか死ぬということが問題じゃないんです。この物語は。

書きたかったのは、琴美が「生きている」この瞬間に、何を感じたかということ。

感じたことは、ホント単純なことなのかもしれませんが、琴美のような子には、その単純なことを理解させてあげるのが一番の幸せなのかもしれませんね。

追加のあとがき(2002年9月18日)

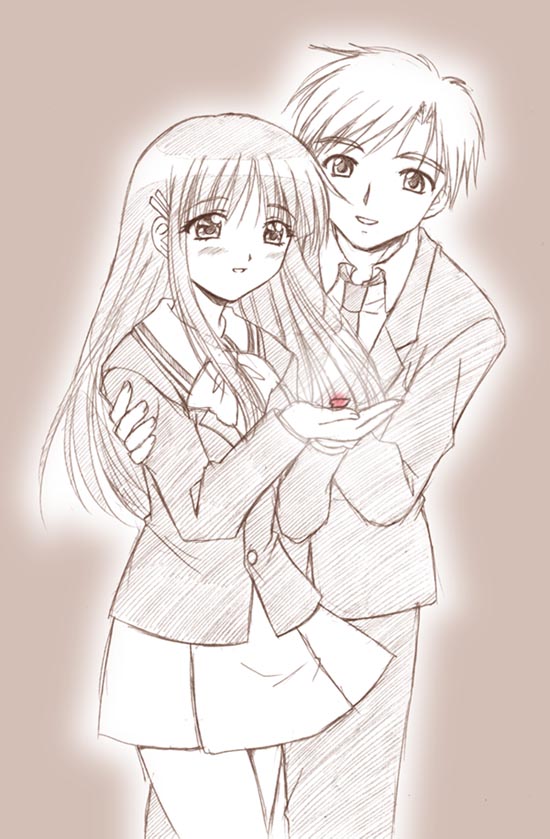

みいたんさんという方が、この物語をイメージしたイラストを描いてくださいました。

琴美&雅也、かなり私のイメージ通りです。みいたんさん、ホントありがとうございます!!

公式ビジュアル設定として使わせてもらいますね〜。

SHORT STORYに戻る ホームに戻る