|

科学哲学ニューズレター |

![]()

No. 45, March 25, 2002

Pittsburgh Revisited, and Other Remarks

by Soshichi Uchii

Editor: Soshichi Uchii

ピッツバーグ再訪、そのほか

内井惣七

ピッツバーグ大学、科学哲学センターでは、昨年の秋より「創立40周年」の行事としてシリーズ講演を行なっている。月一回のペースで行なわれる講演の演者はかつての客員研究員で、各自の文化の脈絡内で科学哲学のありようとピッツバーグ科学哲学センターとの関わりを論じることになっている。筆者、内井は日本の科学哲学について話をするよう、2002年3月14日の講演者として招かれ、ピッツバーグを11年ぶりに再訪してきた。ピッツバーグから、ミシガン大学の恩師アーサー・バークス教授夫妻がまだ健在のアナーバーにも足を延ばし、またピツバーグからの帰路にはハワイ島の大自然にも少し触れてきたので、肩の凝らない茶飲み話ふうの旅行記にしてみた。(右の写真はCathedral of Learning、センターはこれの8階にある。)

3月8日、カミさんとともに関空からピッツバーグに向かう

われわれが以前ピッツバーグに滞在したのは、1991年8月から12月まで、わたしが客員研究員として招かれたときである。まだ高校生と中学生だった娘二人もつれて、家族全員で訪れたが、娘たちの学校の都合で、わたし以外は11月初めごろに帰国し、あとはわたしだけ単身で研究に励んだ。このときの科学哲学センターの所長は Gerald Massey (通称Jerry)で、客員研究員招へいのポリシーを転換した彼の功績は大きい。それまでは、ヨーロッパ、カナダ、イスラエルなど、とくにドイツ系の客員が多く、アジア系は皆無だった。これを改めて、アジア系の研究員を積極的に招こうと方針転換したのがジェリーだった。最初の招きは、わたしがまだ大阪市立大学にいた1988年にもらったのだが、母のガンが再発、続いて父のガンも再発という最悪の事態に見舞われて、入院、看病などで郷里と奈良の家との間を頻繁に行き来していたので、残念ながら招待を一年延期してもらうという羽目になった。

そのさなか、1989年には、思いがけず京大文学部の倫理学講座の椅子がわたしに与えられるという決定が知らされ、着任早々に出張するなどという「非倫理的」な行動を取るわけにもいかないので、延期してもらった招待を、今度は辞退する旨ジェリーに返事をした。ところが、再延期はかまわないから、もう一年延期しても是非来いという返事をもらって感激した。かくして、1991年の訪問が実現したわけ。ピッツバーグを訪れて以後も、ジェリーには大変親切にしてもらって大きな恩義を感じている。講演でも、この点を忘れないように強調するつもり。もちろん、1976年以来の友人であるメリリー・サモンとの再会も楽しみであり、昨年不慮の事故でなくなったウェス・サモンの墓参りも約束してある。ウェスの強い推薦でピッツバーグの哲学科で受け入れてもらった岸田君も期待通りの活躍のようで、わたしも鼻が高いというもの。

ピッツバーグ大学哲学科、科学哲学センター、科学史科学哲学科の成り立ち

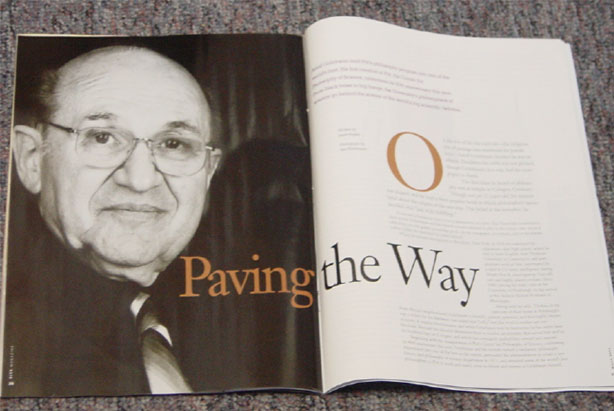

さて、ピッツバーグ大学の科学哲学センターの成り立ちについて触れておかなければならない。タイミングがいいことに、ピッツバーグ大学が出しているPitt Magazine(March 2002)に、センター関係の特集記事"Paving the Way"が出ている。その冒頭見出しを紹介してみよう。

Adolf Gruenbaum built Pitt's philosophy program into one of the world's best. His first creation at Pitt, the Center for Philosophy of Science, celebrates its 40th anniversary this year. From black holes to big bangs, the University's philosophers of science go behind the scenes of the world's big scientific debates. (p. 27)

5ページにわたるこの記事には、Gruenbaum の大きな顔写真も出ている。よし、これを逃がす手はないデ、講演の最後に使わせてもらおうやないの。講演の筋書きはパワーポイント(科学哲学やるなら、文明の利器は利用せなアカン!いまの時代、原稿棒読みの講演を聴いて、いったい誰が喜ぶねん?)にまとめてきたし、現地取材のネタもとり込めるよう、デジカメをもってきた甲斐があろうというもの。

さて、科学哲学センター生みの親、グリュンバウムは、両親とともに1938年にドイツからアメリカに移住した。イェール大学の大学院で学位を取って以後、ペンシルヴェニアのリーハイ大学で教授となり、1950年代の後半には科学哲学のスターとなりつつあった。得意分野はもちろん空間時間の哲学であるが、後に80年代にはフロイトを入念に読んだ上で、精神分析に方法論的分析を適用して論議を巻き起こした。わたしの講演では、わたしが工学部の学生だった頃読んだライヘンバッハの『科学哲学の形成』に感銘を受けて科学哲学を志したことに触れた。これを聴いたグリュンバウムは、講演の後でさっそく「わたしもライヘンバッハに触発を受けた」と言って、書いた物をくれた。それによると、彼はロバート・コーエンがニューヨークの古本屋で見つけてきたライヘンバッハのPhilosophie der Raum-Zeit-Lehre に衝撃を受け、ヘンペルの助けで時空の哲学に入ったとのことである。西海岸のUCLAにいたライヘンバッハから直接教えを受けたわけではなく、彼の晩年に文通その他の交流があったにすぎない。

こうして頭角を現しつつあったグリュンバウムに目をつけたのがピッツバーグ大学の教務部長である。当時は地方の弱小学科にすぎなかった哲学科を全米でも一流の学科に立て直すべく、グリュンバウムをアンドリュー・メロン教授職に招き、ミネソタ大学の科学哲学センターに倣った科学哲学センターの創設も約束した。この教授職には、「最低40歳」という条件があったにもかかわらず、まだ30代後半だったグリュンバウムに合わせて条件を書き換えたとのことである。かくして、グリュンバウムによる人材の引き抜きが始まる。リーハイの同僚だったニコラス・レッシャーを引き抜き、母校イェールからは高名なウィルフリッド・セラーズそのほかを引き抜いてしまった。わたしがミシガン大学で学んでいた68年から70年代初めには、すでに「科学哲学ではピッツバーグ」という声が広まりつつあった。かくして、1971年には科学史家も加えた科学史科学哲学科も新設され、二学科、一センターという現在の体制ができあがった。グリュンバウムは、師匠筋に当たるヘンペルまで、プリンストンを辞めた後ピッツバーグに連れてきて教授にしてしまったし、ヘンペルもそれに応えてすばらしい講義を続けたとのことである。

所長のリーダーシップ、優秀な秘書陣

われわれの便はノースウェスト航空、デトロイト直行便で、そこからピッツバーグへ乗り換え。空港でのチェックが厳重になったのはやむを得ないので我慢もしよう。しかし、それにしても、機内食が何でこんなにマズくなったのじゃ?ワインも出さへんのか?デトロイト空港はリニューアルされたばかりでまだ3週間、とくに荷物受け取り(Baggage Claim)のところでトラブル続きだとの情報をバークス先生から知らされていた。メリリーからも、昨年ウェスと彼女が日本から帰国した際に、乗り換えが間に合わなくて一便遅れたとの情報もきていた。悪いことに、われわれの不安は的中し、荷物排出のマシンが途中で止まってしまい、ワシのカバンが出てこんやないの!所長のジム・レノックスが親切にもピッツバーグ空港へ迎えに来てくれる手はずになっているので「こりゃ電話せなアカンわい」と焦っていたら、15分ほどで隣のマシンが動き出して荷物が出てきたのでホッと一安心。かくして、ピッツバーグには予定より少し早く到着した。荷物受け取りに向かうが、空港がえらいキレイになっているではないか。昔はもっと田舎臭かったはず・・・。なに、トラムと動く歩道まであるデ、デトロイトにもあったし、どこかの真似か?後で所長のジムに聞くと、まったく新しい空港が二、三年前にできたのだとのこと。さすが、土地の広いアメリカは違うのオ!荷物受け取り場で待っていてくれた所長ジムは、すでに二期目で、科学哲学では初めての電子プレプリントのサイトを作り、客員研究員プログラムをサポートする寄付財源も設立してと、立派な実績を積み上げてきている。こういった点でヴィジョンとリーダーシップを発揮するのが行政職の存在理由であり、日本みたいな「使い捨て学部長」(もちろん、これにも立派な存在理由はある)とは違う。

アメリカの大学では、学部や学科の体制は日本とはまったく違う。文学部や理学部に相当するところはSchool、その中に多くのDepartments があるという感じとなる。こういったDepartmentにはもちろん長がいるが、その下には Staffがいて長を助ける。Staffとはたいていの場合秘書さんたちである。科学哲学センターも例外ではなく、現在の所長ジムの下には3人の秘書がいるにすぎない。彼女たちはみな優秀だが、日本の事務官のように残業はしない。5時前になればあっという間に姿が見えなくなる。センターでは秘書さんたちのリーダーはAdministrative Secretaryと名前のついたJoyce McDonald、大柄で頼りがいのある人である。何か問題があれば彼女に相談すればよい。てきぱきと電話をかけ、メールを送ってあっという間に解決してくれる。わたしの場合、訪問前から、ホテルの手配、交通手段の情報、旅費の請求の仕方など、メールで次々と問題を解決してもらった。飛行機の切符を頼んだ日本の旅行会社の係員が、何事にも後手後手で、わたしをイライラさせっぱなしだったのとは大違いである(団体客ばかりねらって個人客をないがしろにすると、会社はいずれつぶれるデ。ワシが社長ならキミはすぐにクビじゃ!××)。

さて、メールでは頻繁にやりとりのあったジョイスとは初対面、大柄な体の上にかわいらしい顔が乗っかった中年の方だった。デスクに案内されて、ウィンドウズのマシンがちょっと使いにくいな、日本からもってきたマックG3のパワーブックにプリンタがつなげないな、と思っていたら、すぐにマックG4が入っている個室を手配して、講演の準備のための仕事をやりやすくしてくれた。ラウンジで見つけたPitt Magazine(前述)のコピーをとっていいかと尋ねると、「もって帰っていい」と言ってくれる。グリュンバウムの旧友、ボブ・コーエンからことづかったというJapanese Studies in the Philosophy of Science (1998)も手渡してくれたが、このIntroduction(さる日本人が書いたもの)は誤植、人名の間違い、事実誤認と多くの誤りが含まれた「日本科学哲学史」。おまけに、これの寄稿者は約半数が物故者または引退者で、科学哲学者とは呼べない著者も数名含まれている代物。もちろん、この本も30年前に出版されていたとしたなら意義あるものとなっていたはずであろうが、その頃に欧米の雑誌に掲載されていたわたしの論文は、当時日本の「科学哲学者」にはまったく無視されたことを思い出すのオ!

Heinz Memorial Chapel, on the opposite side of the Cathedral across the field

A part of Iconography: In the South Windows of the Heinz Chapel, under the Virtue of Truth, Isaac Newton appears with Emily Dickinson on the stained glass (Photo by S. Uchii).

ウェス・サモンの墓参り

話は前後するが、3月10日(日)にはメリリーの案内で、ウェスの墓参りに出かけた。供花でもと思ったが、あいにく風の強い寒い日となって「花がすぐに寒さでやられるから、無駄なことはしないで」というメリリーの意見に従い、花は夜のディナーの時に持参することに変更。ウェスは火葬されたとのことで、墓石にはメリリーの名前も彫られてあった。仲のいい、まったく無理したところが見えない夫婦だったので、メリリーの悲しみもひとしおだろう。ウェスに接した人なら誰でもわかるように、実に優しい、謙虚で温かい人柄がにじみ出てくるような人物だった。メモリアルは、わたしの講演が行なわれる同じ会場で、ご夫婦の知人であるピアニスト、Christopher O'Riley の演奏で執り行なわれたそうである。夜のディナーには、そのピアニストのご両親も招かれていて紹介された。O'Riley の CD も2枚いただいた。

バークス夫妻健在!

翌月曜日、3月11日にはデトロイト空港に引き返し、バークス先生に会いに行く。何しろ1915年生まれ、今年87歳になるはずだが、驚いたことに空港まで迎えに来てくれるという。息子さんにでも運転させるのかと思っていたら、奥さんのアリス(こちらも82歳くらいのハズ)に運転させて、自分はナビゲイターをしてきたという。膝を痛めて杖を使ってはいたが、頭はぜんぜん衰えておらず、記憶がしっかりしていることには驚くばかりである。デトロイトは零下の気温で寒いのに、バークス先生ご夫妻はまだ熱い。「いま最後の本を書いている」とおっしゃる。奥さんは奥さんのほうで、本をまた一冊仕上げたところで出版社も決まっているという。先頃日本でも『エニアック』 という翻訳本が出たが、これの著者マッカートニーがでたらめなので、その主張を逐一論破したのだと言う。エニアック特許をめぐるスペリーランド社とハニウェル社の係争で裁判長を務めたラーソン判事が死ぬ前にインタビューしたアリスは、ラーソンは自分が裁いたケースで何が問題だったかをよく知っており、マッカートニーが主張するように、妙な政治的判断で特許無効の判決を下したのではないことを証明する、近頃の歴史家の学術的レベルは下がっているのか、と意気軒昂である。マッカートニーのいい加減さにはわたしもまったく同感なので、この迫力には恐れ入るばかり。ダグラス・ホフステッターが序文を書いてくれることも決まっており、出版が待たれるところ。

翌朝12日、名残は惜しいが11時頃おいとまして、奥さんにまた空港まで送っていただいた。こうしてピツバーグに戻り、その足で前述のジョイスに会いに行ったというわけ。さあ、これから講演原稿の最後の仕上げ!とはいっても、実はとっくに完成しているので最後の味付けをするのみ。ここで前述のPitt Magazineを見つけたのだ。

講演

「科学哲学は東洋で生きているか?日本からの報告」 というのがわたしの演題。コンピュータに詳しい大学院生が準備してくれているというので5時頃会場に出ていくと、パワーポイントの画面がプロジェクタに出ないではないか!さあ困った。しかし、この大学院生と秘書さんの連係プレーで、急遽専門家を呼びつけてくれる。原因は、結局わたしのG3パワーブックが少々旧式で、つないだ後でモニタ画面に操作を加えなければならなかったということ(マックさん、だからユーザーがためらうのじゃ)。何しろ、こちらもパワーポイントを使うのは2回目だから焦ったがな。というわけで、メリリーのmoving な演者紹介の後、話を始める。出来映えについては、自分で語らぬが花(岸田君そのほかに聞いてください)。これは「京都からの視点で見た」事実と意見だと再三断って、言いたいことをはっきりと言い切ってやった。東京からの人たちも何人かいたので、後で「先輩たちを悪く言ってごめんね」とフォローを入れておいた。前述のボブ・コーエンからのことづてでは、初めの問いに対する答えは「明らかにイエス」だ、とご親切に書いてくれたのだが、単純なイエス、明るいイエスではないところが問題なのじゃ。大きな「ブランク・ホール」を残したまま、コーエンのお世辞に喜んでなどおれるか。

講演後のレセプションでは、Asian Studies の援助でお寿司が目玉、これをねらって大学院生たちが戦略を練ったらしい。その後また所長ジムの肝いりで別のレストランへ。ジムが「娘が禅のユニークな哲学に感銘を受けている」という話を始めたので、わたしとしては応戦せざるを得なくなり、しつこく「禅にかぶれた哲学者たち」をこき下ろしたので、テーブルの下でカミさんにさんざん足を蹴られたあげく、ホテルに帰ったあとも叱られっぱなし。しかし、あの温厚なウェスでも、こと哲学の話となると絶対に引かへんのや、「ソクラテスの妻」にはわからんじゃろう。

3月××日、今日はピッツバーグで過ごせる最後の日、昼はメリリーと、夜はジェリーとアポイントメントで旧交を温め、かつお別れの会ともなる。ジェリーの親切は相変わらずでうれしかったが、ウォールナットのイタリアン・レストランの味が落ちたのには三人ともがっかり。しかし、こんなことでピッツバーグ再訪の意義と喜びが損なわれたわけではない。ホテルに帰った後、論文を送っていただいたグリュンバウムに電話でお礼を述べて帰りの荷造り。ハワイ島で少し休んで帰国じゃ。

[講演内容については次を参照されたい。実際の講演はパワーポイント(スライド54枚)を使って原稿を見ないでやったので、アドリブも入り、多少の違いがある。Center Lecture ]

ハワイ島の日没

For more of Hawaii, see this.

Last modified Dec. 1, 2008. (c) Soshichi Uchii