|

科学哲学ニューズレター |

![]()

No. 30, January 21, 2000

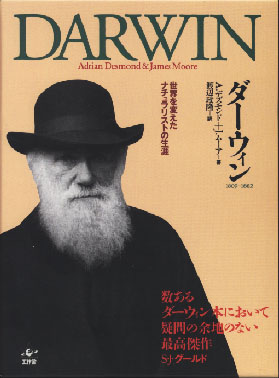

Book review by Soshichi Uchii: The Japanese translation of

A. Desmond and J. Moore, Darwin: the life of a tormented evolutionist

デズモンド&ムーア『ダーウィン』(渡辺政隆訳)、工作舎、1999年。

今回は30号記念特集として(ほかに誰も乗ってこないので)、何回か連続ものの書評を組むことにした。

|

デズモンド&ムーア

『ダーウィン』 渡辺政隆訳、工作舎、1999 |

Original book from Norton, 1991 |

|

|

||

|

原著は、1991年に出版され、ステイーヴン・ジェイ・グールドによって「これまでのダーウィン伝で疑いなく最高」と評された、すでに有名な本である。とにかく、邦訳で読めるようになったことはありがたいが、定価18000円はチトいたい(原著ペーパーバック版は21ドル95セント!)。近年、ダーウィンの残した膨大な手稿や書簡などの研究が進み、それらの新しい研究成果をふまえて書き直されたこの伝記は、これからしばらくの間一つの標準としてたえず参照されるべき本となることは確かであろう。

もっとも、序章のタイトルは「悪魔に仕える牧師なのか」とおどろおどろしく、文章も次のように「扇情的」に始まる。

ときは1839年、全土におよぶ動揺と騒乱のせいで、イングランドは無政府状態へと向かいつつある。・・・

そういうときもときに、野心的な30歳の紳士が、秘密のノートをひもとき、無頓着にも、人類の祖先は脳味噌のない雌雄同体の軟体動物だったなどと主張することなどできただろうか。なにしろ、大地主の息子であるばかりか、ケンブリッジ大学で教育を受け、いちどは聖職に就く定めにあった男、「凶暴かつ不道徳な」急進派のごろつきどもをこぞって忌み嫌っていた家庭の息子なのだ。

その紳士とはチャールズ・ダーウィンだった。(邦訳、8)

しかも、著者たちは次のように大見得を切る。

ダーウィンの人生にまつわる謎の全容は把握されていなかった。それどころか、これまでに書かれたダーウィンの伝記は、奇妙なほど生気に欠けた代物ばかりだった。それらはほとんど新局面を切り開くこともなく、彼が生きた時代が抱えていた刺激的な問題や事件との関連づけもしていない。

われわれの『ダーウィン』はちがう。難問をぶつけ、関心のありかや動機を探り、この科学の大家をその時代の産物として描く。つまり、変革を遂げつつあった社会のとてつもないものに取り組んだ男として描くからだ。(邦訳、9-10)

このように広く背景を探る努力は、これまでほとんど行なわれてこなかった。テクストの読解と、肉体と分離した思想──知性の幽霊──を語る歴史家が勝利を収めてきただけだった。社会史学者たちは、ダーウィンを彼が生きた時代のなかに据え直して追及することに一貫して失敗してきた。その結果、われわれはダーウィンの進化論を可能にした世界のほんの一部しか見てこなかった。

新たな伝記を書くとなると、科学史における近年の大変革と、背景をなす文化による知識の条件付けを強調する科学史の新たな傾向を考慮しないわけにいかない。ダーウィンを時代を超えた預言者、時代に拘束されない天才として描いてすむ時代は終わった。われわれの伝記は、挑戦的な社会的叙述である。(邦訳、12)

さて、この「挑戦」はどの程度成功するのだろうか?その成功いかんにかかわらず、この伝記がおもしろいことは保証できる。翻訳で二巻本、注、文献表を入れて千ページを越える大著であるが、読み始めたらなかなかやめられない。それには、訳者の貢献も加わっていることを注意しておくべきだろう。原著にはない小見出しがつけられ、本文が区切られているので読者にとっては読みやすく便利である。また、多数でてくる人物についても、第一巻末に人物紹介がつけられているのでわかりやすい。

では、いくつかサワリを紹介してみよう。全体は、ダーウィンの生涯を七つの時期に分ける構成で書かれている。すなわち、(1)1809-1831(修業時代)、(2)1831-1836(ビーグル号の航海)、(3)1836-1842(自然淘汰説のスケッチができるまで)、(4)1842-1851(ダウンに隠棲し、フジツボの研究)、(5)1851-1860(『種の起源』の出版に至るまで)、(6)1860-1871(ダーウィン軍団の形成、『人間の由来』)、そして(7)1871-1882(ミミズ、感情表現、食虫植物などの研究)。

(1)1809-1831

ダーウィンの父方の祖父、エラズマス・ダーウィンが進化論の先駆者であったことはすでに常識の部類である。しかし、この祖父が破天荒な人物であったことはそれほど知られていない。

チャールズ・ダーウィンの祖父エラズマスは、辛辣なウィットの持ち主で、おせっかいやきの神々が大嫌いだった。・・・ 天然痘と身体障害と肥満のせいで容姿は崩れていたものの、高名な医師であり、どうしようもない女好きで、二人の妻とのあいだに12人の子をもうけたほか、女性家庭教師に二人の子供を生ませた。憂鬱症にはセックスを処方し、エロティックに飾り立てた詩を書き、親友ジョサイア・ウェッジウッドと共に、18世紀イングランドでの産業革命に一役買いもした。(邦訳、17-8)

このジョサイア・ウェッジウッドは、製陶業ウェッジウッドの創立者で、ダーウィンの母方の祖父に他ならない。そして、もちろん、ダーウィンの妻エマは、ジョサイア二世の娘である。したがってダーウィン夫婦はいとこ同士、血族結婚である。二人は10人の子供をもうける(3人は夭折)が、ダーウィンは後に近親婚の弊害について思い悩むことになる。

参考のため、イギリスの地図をつけておく。ダーウィンゆかりの地は赤で示されている。北から順に、

エディンバラ

シュルーズベリ

ケンブリッジ

ロンドン

ダウン

図は八杉竜一『ダーウィンの生涯』、岩波新書より。

ダーウィンの父ロバートはシュルーズベリで開業医として成功し、一財産を築いたホイッグ党員である。そして次男チャールズも医者にしようとしてエディンバラ大学に送る(1825年)が、息子は病院実習にたえられない。

父親も出血を見るとぞっとする質だったが、ドクターとはちがい、チャールズは吐き気を抑えきれなかった。彼は手術階段教室に二度足を運んだが、そのたびに胃がひっくり返ってしまい、恐怖心は倍増した。(訳書、47)

この「吐き気」は、後のビーグル号航海の船酔いで増幅され、生涯チャールズを悩ますことになる!彼は医学をさぼって、博物学に精を出し、ラマルクにかぶれた急進的な博物学者グラントの散策相手となる。

エディンバラの教育と自分の息子が医学をないがしろにしたことに落胆していたドクターは、いつもの高圧的な態度で事を進めた。・・・ろくでなしになりそうな次男を受けとめてくれる安全ネットがあった。英国国教会である。・・・信仰心などなくてもよい。それは、野山を駆け回るスポーツが大好きなだけの息子にまさにぴったりの職業である。・・・条件のいい教区が最高額をつけた入札者の手に渡るのは日常茶飯事である。(邦訳、72-3)

ドクターは自由思想家、ウェッジウッド家はユニテリアン(三位一体説を否定し神の神性のみ認める)であるにもかかわらず(日本の「世襲」僧侶もよく似たものか?)。かくして、チャールズは1828年の年明けに、ケンブリッジ大学のクライスツ・カレッジに送り込まれる。

自由と放縦の牙城、京都大学とは違って、ケンブリッジ大学の権力は大きかった。学生たちにとって怖いのは、学生監(Proctors)と学生監代理であり、彼らが地元の警察と並んで「公共の道徳」すなわち性的品行を取り締まっていた。後にダーウィンの師の一人となる地質学者アダム・セジウィックは学生監長(Senior Proctor)だった。

さて、チャールズがケンブリジで情熱を注いだのは、甲虫集めだった。彼は、そのために人を雇ったほどである。いずれにせよ、こういった方面の素養はすでに十分備えていたチャールズは、甲虫採集が機縁で植物学の教授ヘンズロー〈彼も学生監)のサークルに加わることになる。そして、やがてヘンズローの手ほどきで植物採集にも開眼する。他方、急進的なカーライルと異端の「悪魔に仕える牧師」ロバート・テイラー師が、国教会に対して1829年にケンブリッジで起こした騒動も目撃する。

猛勉強して学士試験に合格(1831年)したダーウィンは、引き続きペイリーを読み、ハーシェルの科学方法論に触れ、フンボルトの『南アメリカ旅行記』を読破して、熱帯探検と科学への情熱を燃やす。

豊かな植相に覆われた低地とごつごつした火山からなるカナリア諸島最大の島テネリフェに関するフンボルトの説明はじつに魅惑的だった。そこに行ってみない手はない。ヘンズローもいっしょに行けるだろう。カナリア諸島はアフリカに次いで行ってみたい所だったし、早い話アフリカのすぐ沖合じゃないか。植物学上の難物は言うに及ばず、そこでは神の世界のどのような姿が展開されているのだろう。・・・テネリフェ島探検は、一年がかりというわけではなく、たったの一カ月間の予定である。決して安くはないが、ケンブリッジの学費にしたって安くはなかった。ドクターもそのことをよく心得ており、借金精算のためにチャールズに「200ポンド紙幣」[小切手?]を渡し、そうすることで旅行の許可を出した。(邦訳、133。斜体部分は内井の改訳)

ところが、選挙法改革案をめぐる政治的混乱で国会が解散され、探検計画は遅れる。しかし、ヘンズローの計らいで、ダーウィンはセジウィックから地質学調査の手ほどきを受け、実地の作業にも熟達する。そして、運悪く計画が頓挫したところへ舞い込んできたのがビーグル号乗船のチャンスだったのである。なんという強運の持ち主だろう。

(2)1831-1836

ヘンズローがもたらしてくれた世界周航のチャンスもすんなりと決まったわけではない。南アメリカ沿岸を調査する予定のビーグル号艦長フィッツロイ(図を参照) はまだ26歳、長い航海途中の話し相手を必要としていた。ジェントルマンで博物学者ならなおよい。ただし、旅費は自前で。父親のドクターは強硬に反対だった。そしてドクターが出資してくれなければ話はオジャンである。しかし、ウェッジウッド家のジョサイア二世(伯父)の口添えがドクターの心を解き、フィッツロイの先約の人物が降りたことで、ついにダーウィンはチャンスをつかんだ。

しかし、ビーグル号は小さな船だった(図を参照)。全長27メートル、中央部の幅は7メートルしかない。狭いキャビンのなかで、ダーウィンの寝床はハンモックである。十一月初めに出航の予定が強風のため遅れに遅れ、さらに二度出航が失敗し、プリマスに舞い戻る。結局三度目の出航が成功するのは12月27日のことである。そして、ダーウィンはいつまでも船酔いに苦しめられる。新大陸に初めて寄港するのは1832年2月28日である(バイア、サルバドル。地図を参照)。

熱帯の自然に圧倒され、ダーウィンは採集を開始する。しかし、奴隷制度反対の意見を述べたことで、ダーウィンはフィッツロイの最初の癇癪を招く。それはともかく、ビーグル号が測量をするあいだ、ダーウィンは内陸に入って調査を続け、博物学上の成果を得るだけでなく、植民地の生活や奴隷制度の実態などについて見聞を広める。こういった生活を続け、メガテリウム(オオナマケモノ)の化石を初めとする貴重な成果を次々と得ていく(図を参照)。地質学については、ダーウィンはライエルの『地質学原理』第一巻を携えてきたが、モンテヴィデオで第二巻を受け取る。ところが、第一巻の地質学の斉一説と、第二巻の動植物の話とは奇妙にくい違う。動植物については漸進的変化は否定され、ラマルク流の進化説も転成も否定されているのである。

そうこうするうち、ビーグル号は、その主要任務の一つ、三人の(イギリスで文明化された)フェゴ人をティエラ・デル・フェゴに送り届けることのため、南米最南端近くのかの地に向かう。フェゴ人たちとの出会いはダーウィンにショックを与えた。文明人とのあまりの違いに彼は驚愕したのだった。

すべてがライエルの見解に反しているように思えた。ライエルは、サル、未開人、哲学者が一つの進化の系列でつながっているという説をこきおろしている。ライエルに言わせれば、「”ひどく低い額をもつ類人猿”から」未開人を経てシェリー酒をたしなむアングロサクソンに至る、知力のなめらかな移行など存在しない。人類はなるほど多様ではあるが、「共通の基準からわずかにずれている」だけだという。しかしこれは、未開人を見たことのない人の言である。居心地のいい書斎の哲学なのだ。(訳書、202)しかも、彼らを送り届けて一年後に戻ってみると、フェゴ人ジェミーは未開人に戻り、身重の妻までできて、「イングランドに帰りたいとはこれっぽちも思って」いなかった。人類が抱える差異は、ライエルが考える以上に大きいのである。

南米東海岸の調査に二年あまりを費やしたビーグル号は、1834年5月12日についに西海岸へ向かった。次の寄港先で待っていた郵便物のなかには、マルサス主義(人口を抑制し、福祉を削減する)を宣伝するハリエット・マーティノーの小冊子が入っており、それは艦内で引っ張りだこになった。本国では「新救貧法」(救貧院に入らざるを得ない人々以外に対する救済を打ち切る)が成立した。

七月下旬、ヴァルパライソに入港した後、ダーウィンはアンデスに近づく探検に繰り出し、「この山脈を持ち上げた驚くべき力、なおかつ、これだけの塊全体を崩しては均すのにかかったはずの果てしない年月」に感嘆する。しかし、帰路、病にかかり、一ヶ月も寝込んでしまう。フィッツロイも神経衰弱。

年あけて1835年、チョノス諸島の調査、火山活動の観察などの後、2月20日にダーウィンは大地震を経験する。コンセプシオンの町は瓦礫の山と化していた。そこで、ダーウィンは一メートルあまりの土地の隆起を目撃するのである。

ライエルは正しかった。山脈は、ほとんどそれとわからない速さで生長している。それは、今回目の当たりにしたような小さな隆起が無限に長い期間にわたって積み重なった結果なのだ。時間、想像もできないほど長い時間が鍵なのだ。それさえあれば、どんなことだって達成しうる。ダーウィンはついに理解した。(訳書、222)三月から六月の終わりにかけて、ダーウィンは本格的なアンデス山脈踏査を行なう。費用はもちろんドクターからの送金に頼りつつ。しかし、アンデスは地質学の宝庫だった。

今まさにダーウィンは、文字どおり「空中にそびえる地質学の城郭」を築きつつあった。希薄な大気の中、そそり立つぎざぎざの岩や深く切れ込む峡谷に囲まれながら、アンデス山脈の成り立ちを説明する説をまとめ上げた。芯をなす花崗岩は、「その上に横たわる地層をきわめて異常なしかたでひっくり返しながら」南北の線に沿って徐々に隆起してきた。珪化木を埋め込んだこの砂岩層は、「ぐずぐずに壊れたパイの皮のように揺さぶられ」てきた。人間の目にはスローモーションで作用する荒々しい暴力のようにも見える強力な力が、上に乗った地層をひっくり返して潰し、珪化木を直立させたのだ。(邦訳、225)七月から八月にかけて、ビーグル号の出航待ちの期間に、ダーウィンは船室でノートを書き、サンゴの環礁の形成について自説を練り上げたようである。

大陸が隆起しているならおそらく太平洋の海底は沈下しているだろう。・・・航海者たちは、サンゴ虫には温かさと光と浅い水深が必要なことを知っており、多くの人間が、サンゴ礁は隆起しつつある火山の縁を取り囲んでいるのだと考えていた。ライエルにしてもそうだった。・・・ ダーウィンはこれ以前にも師の考えを疑ったことがある。良き弟子ならば当然のことだ。そして今回は理論全体が逆さまではないかと疑っていた。沈みつつある火山の頂上をサンゴ礁が取り囲んでいると考えたほうがよさそうである。陸地は沈下する一方で、サンゴ礁はどんどん積もり、沈下分を補うかたちで隆起し続け、自らを最適の深度に保ち続けるのではないのか。・・・あとは実物を見てそれを確証するだけである。(邦訳、229。図を参照)もっとも、万事がこのように順調に進んだのでは、ダーウィンはとてつもない天才になってしまう。ビーグル号はリマを出航して太平洋横断に乗り出し、九月中旬にガラパゴス諸島に着く。ところが、ダーウィンは、流刑者や代理総督の証言にもかかわらず、「島ごとに甲羅の形が少しずつ違う」ゾウガメの収集は怠った。マネシツグミの標本は、採集した島ごとに分けてラベルを付けた。しかし、フィンチ(後に「ダーウィン・フィンチ」と呼ばれるようになる)の採集はなおざりにし、識別にも困難を感じていた。これについては、後で大きな後悔をすることになるのである。帰国後、標本の研究を委託された鳥類学者のジョン・グールドは、ダーウィンが「シメ」や「ツグミ」、「ミソサザイ」と分類した鳥までがフィンチであることを発見し、これらは十三種に分かれる近縁の特異なフィンチ類であることがわかった(邦訳、281、294)。

ダーウィンはガラパゴスに五週間いたが、このように重大な発見の機会を逃した。そのおかげといっては何だが、後世の人々に新たにフィンチを研究する課題が残されたのである(図を参照)。

ビーグル号の航海、まだおもしろい話は尽きないが、タヒチ、オーストラリア(1836年1月)、南アフリカ(同年6月、ダーウィンは、「神秘のなかの神秘」、種の誕生の問題を提起したジョン・ハーシェルに会う)などの話は、長くなるので省略する。かくして、ダーウィンは1836年10月の初め、ついに故国へ帰着するのである。

(3)1836-1842 に続く

Last modified Nov. 30, 2008