道徳起源論から進化倫理学へ、最新稿

(最終稿は、佐伯・亀田編『進化ゲームとその展開』共立、2002、228-252に収録。引用はこれよりされたい。)

内井惣七

道徳起源論から進化倫理学へ、最新稿

(最終稿は、佐伯・亀田編『進化ゲームとその展開』共立、2002、228-252に収録。引用はこれよりされたい。)

内井惣七

(この論文は、旧論文を縮約し、9-11節に新しい成果を盛り込んだもの。前掲書編者の佐伯胖氏と亀田達也氏の査読により改善できたことを感謝したい。旧論文本体はここ。)

1. 進化倫理学とは?

われわれが現にもつ倫理の基盤、少なくともその重要な部分、は進化ゲーム理論から明らかにされた知見によって理解可能になる。これは、進化ゲーム理論など知らなかったダーウィン自身の洞察とも一致する。この洞察は、彼の晩年の著作『人間の由来』第一部での道徳起源論で展開されているが、基本的な着想はすでに初期のノートにも書きとめられている。この洞察を、進化ゲーム理論や行動生態学の最近の成果を援用して再構成してみせるのが小論のまず第一の課題である。この課題は、「現にある」道徳の基盤を明らかにする。第二の課題は、われわれが現に有すると見なされるこの基盤の上で、「あるべき」倫理をどのように考えていけばよいか、少なくとも一つの方向を示すことである。そこで、わたしが構想する進化倫理学とは、進化生物学の知見に基づいて道徳の起源を明らかにし、さらにあるべき倫理の条件を考察するためにも進化的な視点を活用するアプローチだということになる。あるべき倫理の考察、あるいはそのような体系の構築は、規範倫理学と呼ばれる。わたしは、カントや功利主義のような規範倫理学の体系を示そうという野心をここで提示しようとは思わないが、進化倫理学のアプローチによれば、少なくともカントが標榜したような「先験的」な倫理学は当然排除されることになる。人間に「できる」こと(物理的、生物的、社会的、心理的に)のうちから「なすべきこと」を選ぶほかはない、というのがこのアプローチの基調である。

2. ダーウィンの道徳起源論

では、ダーウィンの道徳起源論の概略を紹介しよう。ダーウィンは、まず人間の能力と他の動物の能力との連続性を押さえる。人間は多くの高度な能力をもつが、それらの能力は少なくとも萌芽的な形でほかの動物にもある。違いは程度の差にすぎず、断絶した質の違いではない。人間をほかの動物から決定的に分かつ能力として強調される道徳的能力も例外ではない。ダーウィンは、社会性を備え、かつ高度な知性を備えた動物なら、善悪を見分け、良心に従って行為を規制する道徳能力を獲得するはずだと論じ、その獲得の過程を心理的に描いてみせる。カギとなるのは、自他の感情を現在の自分のうちで再現する共感能力を含む社会的本能の永続性と、知性に助けられた記憶の保持、および自他に関する知識が結合した作用である。ダーウィンによれば、社会的本能が他の一時的に強い欲求を満たしたために充足されなかった場合には、その不快感が記憶に残り、また他者の不快感も共感によって自分のうちに再現され、これらが社会的本能の永続性ゆえに思考のうちで強化されて優勢となって、特有の後悔や自責の念を生み出し、以後の行為決定を規制する作用をもつ。これが良心の起源にほかならない(より詳しくは、内井1996、23-41、内井1997を参照)。

ダーウィンの中心的な主張は、二つある。まず、「道徳とは、それ自体では道徳的とは言えない一群の特質の集まりに還元できる」という還元主義の主張がある。次に、これを具体的に支える仮説として、社会的本能の永続性が記憶のなかで大勢を制することにより、一時的に強い欲求に負けたことに対して後悔の念が生じるという主張があり、これをもって道徳能力の起源の説明としている。しかし、この「仮想心理学」的説明に疑問を感じる人は多いであろう。ダーウィンはいったい何を目指したのだろうか。ダーウィンの記述を文字どおり、ある一個体のうちでの心理的プロセスと理解すべきではなかろう。多くの世代にわたる淘汰を経て、ダーウィンがいうような心性が形成されるという進化的な視点をとらなければ話が合わない。要するに、ここで進化ゲームの視点を補わなければならない。おそらく、(A)行動戦略と(B)それを支える心的特性という、少なくとも二つのレベルを分けて考えるべきである。

(A)行動戦略のレベルでは、基本的なモデルは、次のようになろう。社会的本能に反する行為を数多くおこない、自分の行為パターンを他者の反応や利害の考察によってある程度規制できないような個体は、次世代に自分の子孫を残せる見込みを減少させ(生物学的に不利)、だんだん数を減らす。逆に、適切なしかたで「利他的」行動をとれる個体は生物学的に有利で数を増やせる。それは、他者の長期にわたる反応の結果である。

(B)しかし、いかに社会的とはいえ、強力な利己的傾向をもつ(はずの)動物がこのたぐいの行動パターンをとれるためには、その行動を決定する心理的要因のうちに、利己的傾向に十分対抗できるだけの強力な要素が不可欠である。この点は、われわれ自身の内省によって示唆されるだけでなく、イヌやチンパンジーなどのほかの社会的動物に関する観察からも経験的に支持される。ダーウィンの心理的考察は、この要素(道徳感覚、良心、あるいは何と呼んでもよいが)がある種の複合体であり、その構成要素(素材)のどれをとっても、人間以外の動物の能力のうちに見られることを指摘し、条件次第では自然淘汰で発達しうるではないかと言っているのである。

ちなみに、社会的本能の永続性がカギになるのは、個体の心理のうちで持続する時間というよりは、むしろ進化の過程のうちでの時間だからであろう(社会的本能が永続しなければ、この動物は社会的でない別の動物になる)。そこで、進化論の観点から論証すべきことは、その種のはたらきを行なう複合的心性(進化心理学の用語を借りるなら、モジュール)を持つことが(A)とのコンビネーションで生物学的に有利である、つまり生存闘争のなかでそれを持つ個体数を増やせる見込みが高いということである。ダーウィンは、多くのヒントを示唆しつつも、この論証は行なわなかった。しかし、20世紀の進化生物学の成果は、この論証が可能であることを示している。

動物の「利他行動」の説明については、20世紀の後半にいくつかの顕著な成果が得られた。一つは、(不妊の)はたらきバチがコロニーを維持し、次世代の個体(はたらきバチと濃い血縁関係がある)を育てる「献身的」な行動が、はたらきバチが自分の子孫を残さないにもかかわらずなぜ進化しえたかを「血縁淘汰」によって説明したことである(W.D.Hamilton 1964)。もう一つは、血縁関係のない個体の間でなぜ協力関係や利他行動が(進化的に)定着しうるかを説明した「相互的利他性」の考え方である(R.Trivers 1971)。いずれもゲーム理論の数学が進化論で威力を発揮する一例であり、この方面で多くの重要な貢献をしたのは、メイナード-スミスというイギリスの数理生物学者である。以下では、形質と同じく行動パターンも遺伝子に乗ると仮定すれば、条件つきの「利他行動」およびそれを促すような心性が自然淘汰で進化しうることを、ごく簡単なモデルによって確認しよう。

3. ダニ取り鳥の行動戦略

内井(1996)でも使った、Dawkins から借用した「ダニ取り鳥」の例をもう少し改変して、本質的なポイントをできるだけ簡単な数学の枠内で示してみよう。なお、以下で「利己的」あるいは「利他的」という言葉をカッコつきで使うのは、Dawkins と同様、通常の倫理的含みをもつ人間的な意味でなく、また意図的になされる行動に適用されるのでもない比喩的な意味に限定するためである。鳥の個体(あるいはそれがもつ遺伝子)が、あたかも自分の子孫(遺伝子の複製)をできるだけ増やそうとするかのように、生物学者から見て記述できる傾向を「利己的」、ほかの個体の子孫や遺伝子の生き残りや増殖に貢献するような傾向を「利他的」と記述する。

ある種の鳥にダニが寄生し、危険な病原体を伝染させて鳥の生存の可能性さえ脅かすので、このダニがついたら早く取り除く必要があるとしよう。ところが、身体の場所によっては鳥が自分で取りにくい所がある。そこで、仲間の鳥につついてもらい、相手にダニがついたときには自分がつついて取ってやれば、両者ともにわずかの奉仕で大きな見返りが得られるとしよう(鳥がそのことを認識する必要はない)。つまり、相互に「利他的」な行為をすれば、そうでない場合に比べて両者の生存率は大幅に改善される。しかし、そのような行為の傾向をもたらす遺伝子にも、鳥の個体にも、人間のような予見能力はないし、自然淘汰は繁殖率の差を通じて盲目的に働くにすぎない。では、このような「利他的」な行動は進化(自然淘汰によって種に定着)しうるのだろうか。

話を簡単にするために、この鳥のダニ取り行動には次の二つのパターン(ゲーム理論では「行動戦略」という)があるとしよう。

戦略A 「相手かまわずいつもダニを取ってやる」――これは「利他的 」戦略である。

戦略E 「自分は相手にダニを取ってもらうが、相手のダニは取ってやらない」――これは「利己的 」戦略である。

二つの戦略が生存闘争の場で競争したときにはどうなるだろうか。これを見るためには、ゲームの利得表を決めておかなければならない。この場合「利得」とは、繁殖率を増やすのにどれだけ貢献するかということ(生物学的利益、適応度の増加)であり、次の表のように適当な数値(後でグラフ化するときに便利でかつ説明の要点を損なわないように、数値を選んである)を割り当てて示すことができる。

この利得表によれば、Eの戦略はEと対戦したときは得失0、Aと対戦したときは得点2であるから、いずれの場合もAの得点より高く、Aの戦略に対して一方的に有利である。これを自然淘汰の文脈の中で解釈すると、この鳥の集団中で当初のEとAの割合はどうであれ(Eの割合は0ではないとして)、早晩Aの戦略をとる鳥は絶滅して、Eばかりになるということである。また、Eの戦略が大勢を占める集団のなかにAの戦略は決して侵入できない(入ってもすぐ絶滅する)。このとき、専門用語では、Eは「進化的に安定な戦略(Evolutionarily Stable Strategy, ESS)」と呼ばれる。

4. 社会性と知性を仮定すれば

しかし、この鳥が社会的であり、仲間の鳥と生涯に何度も出会って相互交渉があるという前提と、ある程度知性があって、個体を識別し、相手の反応を記憶できるという前提をおけば、もっと「賢い」次のようなCの戦略も可能になる。 戦略C 「(a) 初対面の相手にはダニ取りをしてやり、Aと同じにふるまう。しかし、 (b) かつてダニ取りをしてやった相手が自分にお返しをしなかった場合には、以後ダニ取りはしてやらない」――これは「条件つき利他主義」の戦略である。 もちろん、この戦略に対しても利得表を与えなければならないが、(a) (b) 二つのケースがあるので少し複雑になり、EとCの戦略をそれぞれとる個体が初対面でどれほどの頻度で出会うかの確率を与えておかなければならない。ここでは、単純化のため、この確率は1/2 であるとし、次の利得表を示しておく。

このように、ダーウィンの道徳起源論をヒントにして少し条件を加えただけで、ゲームの様相はガラリと変わる。(a) (b) 二つのケースが五分五分で生じうる場合、得点は表の二つの数値の和になることに注意されたい。そこで、EはCに対しては一方的に有利とはならない(ついでに、この鳥に感情がありうるとすれば、Eに「裏切られた」Cはどういう感情をもつだろうか。また、次に同じ相手に出会ったときにはどう感じるだろうか。鳥では想像はむずかしい。しかしサルなら?)。EはEに出会った場合には(平均して)Cより大きく有利である(0対−1)が、Cに出会った場合には(平均して)わずかだがCより不利(1対 10/9)となる。このわずかの差が長期にはどうなるだろうか。

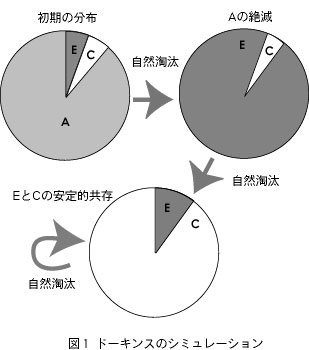

実は、ドーキンスはもう少し複雑な条件の利得表をもとに、三つの戦略が入り交じった大きな集団を想定してコンピュータ・シミュレーションを行なって長期にわたる自然淘汰の結果を出している(図1参照)。それによると、圧倒的多数のA、あまり少なすぎてすぐ絶滅しない程度のCとそれとほぼ同数のEという初期条件でシミュレーションを行なえば、まずAが激減してEが急増する。ところが、最初のうちは減少傾向を示したCは、やがてAが絶滅した後、Eとの競争を制して大多数となる。ただし、Eは少数となっても生き残り、Cと一定の比率をもって共存する(以上、Dawkins 1989, 邦訳296-298)。なぜこのようなことが起きるのだろうか。それは、わたしが改変した前述の簡略なモデルではっきりと理解することができる。

比較のため、前述二つの利得表とDawkins と同じ初期条件から出発したとしよう。Aの絶滅は簡単に理解できる。A対Cの利得表は表1と表2から簡単に得られる――実は、A対Aとまったく同じである。したがって、AとCが対戦する限りはどちらかが有利ということはない。しかし、AはEに対して一方的に不利であるから、世代を重ねるごとに自然淘汰によって数を減らし、やがて絶滅する。ところが、CはEに対して一方的に不利ではない(別の言葉でいえば、どちらも ESS ではない)。このとき、長期にはどうなるか。実は、二つの戦略の平均利得が等しくなるところで平衡状態に達するのである。どちらの戦略も、もちろん当初の(シミュレーションをはじめる時点での)繁殖率を与えられている。しかし、長い間には、それぞれの戦略によって得点を積み重ねていくので、長期にわたる繁殖率を決定するのは、結局平均利得である。両者の相対的な有利さ・不利さはこの長期の平均利得で決まるので、それが等しくなったところが、両者が共存できる平衡点にほかならない。ところが、この平衡点は、集団のなかでのCとEとの比率(個体数の割合)にも依存する。この点は、中学校程度の数学で簡単にわかる。

いま、利得表はそのままにして、集団中でEが占める割合をp、Cが占める割合を(1−p)としてみよう。この割合pは、二つの個体がランダムに出会うものとすれば、戦略Eをとる個体が長期にわたってCと出会う確率となる。そこで、Eの長期にわたる平均利得はこの確率pと、表2によって決まり

p×0 + (1−p)×(1/2)×2 = (1−p)

であるのに対し、Cのそれは

p×(1/2)×(−2) + (1−p)×(10/9) = (10−19p)/9

である。二つの値を一致させるようなpの値が安定した比率である。計算によってこの値を求めると、 p = 1/10 となる。すなわち、EとCの割合が1対9のとき、両者は安定して共存する(図2のグラフを参照)。

もっとも、ここまでの説明にはまだ伏せられた前提がある。CがEと初対面で出会う (a) の確率をわれわれは 1/2 としたが、これは、本当はEの割合pに依存するはずである。そして、この依存関係は、二次式あるいは三次式のような複雑な関数になるかもしれない(Dawkins がコンピュータ・シミュレーションに訴えたのはおそらくそのためである)。しかし、この点も簡略な一次式を使って考慮に入れ直すことができる。

いま、CがEと初対面で出会う確率をqとし、新しいパラメーターとして導入してみよう。qをpの複雑な関数にして動かしてみるより、むしろqを独立に動かしてみて、その結果pがどのように変わるかを見たほうがわかりやすい(本当は依存関係は逆だが、数学的にはたいして変わりはない)。この操作なら、一次関数だけで行なうことができる。そうすると、ゲームの利得表は次のように変わる。

この利得表でqを0から1の間で動かせたとき、安定的な共存に達するpの値は、次の図のグラフからわかる。要するにE、Cそれぞれの長期の平均利得はqを変数とする一次式で表されるので、qの値を一つ固定したとき、二つの一次式が交わる点の横座標が安定的なEの割合、すなわちpの値となる。グラフでは、qが 0.10、0.25、0.50 と三つのケースを示しているが、最後が表2の利得表に一致し、このときpの値は 0.10 である。

以上のように、社会性と知性とを仮定すれば、少なくとも行動戦略としては「利他行動」(つまり、相手の生物学的利益を促進するが、意図や感情を必ずしも伴わない行動)が自然淘汰によって生き残り、大勢を占めることが可能である。ダーウィンが仮想の心理的プロセスのように描いた過程は、自然淘汰の数学によって裏づけられるのである。そして、人間の道徳を「利他行動」の延長線上で考えようとするのは妥当な試みであるように思われる。人間の利他行動(これはカッコなし)の目的が生物学的利益のみに関わるのでないことは確かだが、広範な一致または重複が見られることもまた確かである。例えば、「殺すな」「盗むな」「姦淫するな」「約束を守れ」等の代表的な道徳的義務の遵守や、協力行動から人々がどれほどの利益を得ているか考えてみれば、これは明らかであろう。

もちろん、ここでのモデルと違って、社会的動物とくに人間の(遺伝的な基盤をもつ)行動戦略については「利得表」(生物学的利益で表されることに注意)が不明である。しかし、この点は、モデルや仮説演繹法のたぐいの推論が不可欠な自然科学の常套手段に訴えて切り抜けることができる。すなわち、現実の現象を最もうまく説明できそうなモデルや仮説が最も有望なものとして選び出され、少なくとも暫定的に受け入れられるのだと考えればよい。ここでは、経験的知識の常道に従う。

5. 行動生態学からの支持

最後に残る問題は、行動戦略に伴う、あるいはそれを心理的に裏づける感情や動機づけの問題である。ダーウィンは行動戦略ではなくむしろこちらの言葉づかいで問題を扱っていたことを想起しよう。この問題についても、前節の議論に照らして考えれば、ダーウィンの路線は強化されこそすれ、くつがえされることはない。感情や心理の問題は、いまだに思弁と縁をきることができない。しかし、人間のような高度な知性をもつ存在において、行為決定に際しては感情が大きな役割を果たすことは、古今の哲学者が強調してきたし、最近では認知科学的な研究もある(戸田 1992)うえに、われわれの内省によっても明らかである。とくに、利己的な(これはカッコなし)行為を押さえるのに有効なのは道徳感情である(もう一つは、ホッブズが指摘するように、恐怖であろう)。人類に、内容のヴァリエーションはあっても道徳があまねく行き渡っていることを考えると、道徳感情と利他行動とのつながりは否定すべくもない。しかし、前述のような行動戦略と道徳感情とを結びつけるためには、われわれ人間の観点からそのような結びつきが当然に見えるというだけでは十分でない。そのような結びつきが進化によってもたらされるというためには、人間以外の事例による補強が不可欠である。

しかし、すでに触れたように、動物行動学あるいは生態学の最近の研究が、ダーウィンの路線をこの点で具体的に支持している。オランダ出身のすぐれた霊長類学者 de Waal の最近の著書(1996、邦訳1998)は、道徳の素材となるような能力や心性がほかの動物にも見られること、あるいは霊長類には萌芽的な道徳さえ見られることを豊富な実例で裏づけている。これは、まさにダーウィンの路線の継承と発展にほかならない(その手短な紹介は、内井1997を参照)。わたしに言わせれば、道徳能力の記述における還元主義はこのように強化されているのである。

念のために、 de Waal が道徳性の基盤となる性質として枚挙するものを紹介してみよう。彼によれば、「人間の道徳性は、他の種にも見られる次のような傾向性や能力を抜きにしては考えることがむずかしい」(de Waal 1996, 211)。

共感と関連した特徴

規範と関連した特徴

- 指令的な社会的規則

- 規則の内面化と罰の予見

相互性

- 与えること、取り引きすること、復讐すること

- 相互的な規則を破った者に対する「道徳的」な攻撃

協調

- 仲直り、および衝突の回避

- 共同体への配慮、よい関係の維持

- 利害の対立を交渉によって調整する

de Waal は以上のリストを人間の観察から引き出したのではない。彼が観察の対象としたのは主として霊長類、チンパンジー、ボノボ(ピグミー・チンパンジー)、ヒヒ、アカゲザル、ベニガオザル、オマキザルなどである。もちろん、 de Waal によるこういった記述は「擬人化」がすぎるという批判は可能かもしれない。しかし、チンパンジーなどの観察にある程度通じた人に尋ねてみれば、返ってくる答えは一貫して、「彼らはほとんど人間と同じですよ!」というものである。しかも、「擬人化」した記述を使おうが、もっと無味乾燥な「行動主義的」記述を使おうが、見えてくるのは、(ときにはミッシング・リンクを挟んで)わずかずつの違いでつながる類似性の連続的なスペクトラムがあり、どこかで鋭く切り離すことはむずかしいという事実である(内井1998a、10節も参照 )。相互利他性の行動戦略と、道徳感情の構成要素となり得るような種々の感情とのつながりは、人間以外の事例によっても強力に示唆されている。

6. 道徳的とは

では、道徳能力の本性についての以上のような見方から、規範倫理に関してどのような示唆が得られるのか。われわれの道徳性が現にどうあるかという(科学的)認識が、あるべき倫理を考える倫理学(これを規範倫理学と呼ぶことにする)にはまったく関わりをもたないと見なすのは、一見して支持しがたい見解である。われわれのおかれた具体的状況で何を為すべきか考える際に事実を無視するのが不合理であるのと同様、あるべき倫理を考える際に、人間の能力や道徳という営みに関わる科学的な知見を無視することも不合理である(内井1998aも参照)。そこで、規範倫理学においても還元主義──道徳性を一群の非道徳的特質に還元する──の路線を追究してみれば、何が見えてくるだろうか(その是非は、結果を見なければ判定できまい)。

この路線と対立する非還元主義の典型は、カントの倫理学である。彼は、人間が幸福を求めるための指令と道徳律とを峻別し、前者が条件つきの命令であるのに対し後者は無条件の命令(定言命法)であると言う。通常の快・不快、あるいは幸福などの価値は人間の感性(傾向性)に依存するのに対し、倫理的価値は理性が立てる無条件命令に起源をもち、前者とは異質である。つまり、倫理的価値はそうでない価値には還元できない。このような見解が還元主義の反対である。要するに、道徳的な価値や規範には独特の特徴があり、それは他の非道徳的な特徴に還元できないという立場が非還元主義である。非還元主義の立場では、しばしば、人間の生物学的な本性とは隔絶したところに倫理の基盤が想定される。例えば、カントの強調する理性の自律(自由)はその典型であるし、「神が人間には特別な使命を与えた」ことを一つの出発点と見なすキリスト教倫理ももう一つの典型的な例である。

さて、進化倫理学によれば、われわれが現にもつ道徳という営みには生物学的基盤があり、「道徳的に考え行為する」というわれわれの性向は主として自然淘汰の産物である。しかし、この生物学的基盤の上に、刷り込みや条件づけなどの後成的、発達心理的過程、民族や国や社会によって異なる歴史的、文化的な伝統が加わり、さらには個人による改変や革新の加わったものがわれわれが現にもつ道徳性である。このような現行の道徳性には当然諸種のヴァリエーションがあり、時代と場所によって違いがあることは言うまでもない。例えば、諸種の「身内びいき」が是認されるか非難されるか、復讐が是認されるか非難されるか、あるいは見知らぬ者に対する接し方の違い、性道徳の違いなど、文化や育ちによる差異は否定すべくもない。

これに対し、倫理学で言われる道徳性は相当普遍的な特徴づけがなされ、しかも異なる論者の間でもかなりの共通性がある。例えば、「道徳的観点」とは何かについて、倫理学者の間で多くの支持者を集めるBaier(1958, ch.8; Frankena 1963, 96)の特徴づけによれば、人が(1)利己的でなく、(2)原則に従って行為し、(3)みずからの原則を普遍化する用意があり、しかも(4)すべての人の善を同等に考慮するとき、その人は道徳的観点をとっていることになる。そこで、この見解に従えば、道徳性とはこのような道徳的観点から考えて行為を行なうこととなる。また、道徳的価値とは、このような観点から是認される価値となる。 しかし、このような道徳的観点の特徴づけは、すでにかなりの規範的判断(あるいは道徳的規範)を前提しており、「あるべき道徳性」の規定としての性格が強い。これを明確に認識するためには、進化倫理学の観点がきわめて有効である。それだけでなく、この「あるべき道徳性」に到達するためには生物学的基盤の上にどのような過程が積み重ねられなければならないかを探るためにも、進化ゲームの視点は有益である。本書にも執筆している山岸俊男の「信頼関係」研究が示すように、不確実性が支配する社会的過程を扱うためにも進化ゲームの視点は有効であり、倫理学が同じ着想を利用しない手はない。

まず、(1)の利己主義の排除は当然のように見えるものの、「利己主義はとるべきでない」という価値判断を「道徳性」の規定に組み込むことになることが明らかである。しかし、倫理学の一つの方法として利己主義も含めたシジウィックがいたことを忘れてはならない。シジウィック(1907)の考察の意義は、利己主義を道徳性から排除すれば、その分道徳性の正当化という課題が重くなるということである。また、道徳起源論の視点からも、利己主義と道徳性とはおそらく同根であることが示唆される。つまり、条件つき利他性の一形態としての道徳性は、確かにいきすぎた利己的行動を押さえるが、利他行動を通じて行為者自身の(生物学的)利益も概して増進するという特徴がある。したがって、もちろん「利己主義」の規定にも依存するのではあるが、道徳起源論が提示する道徳性は、それによる自己利益の実現を排除するわけではないので、利己主義を「定義により」排除するわけではない。現に、「身内びいき」等、利己主義と親近性の強い傾向性をある程度是認する「道徳性」も存在し、ダーウィン自身が強調したように、道徳起源論の一つの強みはこの点を説明できる点にある。いずれにせよ、大多数の倫理学者による道徳性の規定と、道徳起源論による道徳性の規定の間の、一つのギャップは利己主義の扱いに認められる。このギャップはどう埋められうるのだろうか。

7. 行為原則の必要性

次に、(2)の原則の必要性については、道徳起源論の視点はきわめて啓発的な議論を提供しうる。この条件はおそらく規範的判断を持ち込む嫌疑が最も少なく、事実条件と認めてよいものであろう。しかし、そのように認められるのは、ここで言われる原則が「功利原理」とか「定言命法」のような抽象性の高いものでなく、具体的で比較的単純な内容の原則であるかぎりにおいてである。その理由を考えてみることが有益である。

社会において人が自分の行動を決めようとする大多数の場合、手に入る情報は限られており、不確実であり、しかも人間の熟慮の能力もきわめて限られている。人間の合理性をとくに経営行動という文脈で考察したH.A.Simon(1987、1989; Simon 1955)は、限定された合理性というモデルが人間の現実的な合理性を考察する場合には最も適切であると考えた。しかし、経済学の理論においては目新しかったこのアイデアも、倫理学の分野では、この名称で言及されたわけではないが、昔から多くの人びとが気づいていたことである。

例えば、アリストテレスが倫理的徳は行為を習慣化することから生じる(『ニコマコス倫理学』第2巻)と言ったとき、その背景には行為選択における人間の知性の大きな制限が認識されていたはずである。「行為を習慣化する」とは、別の言葉でいえば「比較的単純な原則に従って行為する」ということにほかならない。そうすることによって、限定された合理性しかもたない人間が複雑で不確実な状況においても概してうまくやっていけるというのは、おそらく進化と歴史を通じて人類が獲得した有益な知恵なのである。カントのように理性の役割を強調した哲学者においてさえ、原則(カントの言葉では格率)が倫理における不可欠のキーワードであることは、「定言命法」の内容を想起すれば一目瞭然である。さらに、ふつう倫理学ではカントの対極に位置すると見なされる功利主義のミルが、第一原理たる功利原理の要求を満たす具体的な行為を生み出すためには、多くの二次原則が不可欠であると見なしたのも、ほとんど同じ理由による。功利計算を行なって個々の場合の最善の行為決定を行なおうとすることは、限定された合理性しかもたない人間にとっては大多数の場合実行不可能で有害ですらありうる(誤る可能性と計算のコストが大きすぎる)。人間の能力と性向に見合った方策として、原則に従った行為決定の必要性は、カント主義、功利主義を問わず是認されている。そして、これは進化倫理学の見地からも同意できる。ある種の行動パターン(小論では行動戦略と呼ばれた)が個人や集団に大勢として定着し、道徳感情に裏づけられて人びとの行為を規制するというのは、まさに自然淘汰によって人類が獲得した「条件つき利他性」の一形態であり、それがふつう「道徳性」と呼ばれるものにほかならない。この「習慣化」は、一見、合理的な計算とは相反するように見えるが、長い目で見たときには合理的(有利)であり得る。これは、進化ゲームと同じ論理で扱えそうである。

8. 道徳性と考察範囲の拡大

第三、第四の条件(3)普遍化可能性と(4)すべての人の善の考慮は、道徳起源論の観点からは明らかに強すぎる。道徳判断あるいは行為原則の普遍化可能性とは、「ある人がしかじかの条件のもとでこうすべきであるなら、その人と同様な条件を満たすいかなる人もこうすべきである」という条件である。ただし、「しかじかの条件」および「こうすべし」という部分に、個人や特定の場所や時点などの個体に対する言及が含まれてはならず、普遍的な表現のみによって条件が記述できなければならない。カントに由来する普遍化可能性の条件を道徳性の必要条件として近年もっとも強力に主張したのは Hare(1981)である。Hare は、道徳判断や「べし」判断だけでなくすべての価値判断が普遍化可能であると主張し、しかもこの性質は価値判断の論理的性質として擁護できると見なしたのである。この主張は、還元主義の倫理学にとってきわめて好都合であることに注意されたい。というのは、普遍化可能性が論理によって説明できるなら、道徳性の一つの必要条件は論理に還元されたことになるからである。しかし、わたしの提唱する還元主義にとっていかに好都合でも、誤った主張を論拠にして還元主義を擁護することはできない。Hare の主張に対して、わたしはこれまで二度まとまった反論を展開した(内井1974、Uchii 1998a)ので、ここでは議論を省く。(4)については、同じ難点に加えて、善の計量、異なる人々の善の比較というさらに大きな難問が含まれている。

要するに、道徳起源論から示唆される道徳性は、このような普遍性も、考慮すべき人々の範囲の拡大も含意しない。もちろん、道徳性が条件つきの相互的利他性の一形態であるかぎり、類似した状況にある二人の人間について一方がなすべきことは他方にも要求されるであろう。しかし、そのような道徳性が進化した条件は、それほど大きくはない集団のなかでの社会生活であったはずである。同じ群れのなかでは相互性が要求されても、異なる群れの成員に対してはまったく異なる対処がなされたはずである。ヒュームやダーウィンが指摘した、共感の行使における「身びいき」の傾向はまさにこの点にかかわる。したがって、進化論の網にかかるかぎりでの道徳性は、大部分集団内での「普遍化」しか要求しないものであったとしても不思議ではない。このレベルでの「普遍化」(実は特定の集団内に限定されるので厳密な普遍化ではない)と、倫理学者がいう普遍化との間には相当大きな開きがあることは明白であろう。(4)についても同様である。

この大きな開きはどこから来たのであろうか。一つの明白な答えは、「倫理学者による道徳性の規定はすでに一定の価値判断を含んでいる」というものである。しかし、「その価値判断がなぜ一般に支持されているのか、どのように正当化されるのか」という問題が残っている。その価値判断の由来は、一般的にいえば、歴史的、文化的な起源をもつと言えよう。普遍化可能性に含まれるある種の公平性あるいは合理性は、生物学的な起源にさらに文化的な洗練が加えられた価値判断である。しかし、そのような価値判断がなぜ(文化の違いを越えて)一般的に受け入れられ、倫理学者が「論理」と見まがうほど広く流布しているのだろうか。これも、進化ゲームの視点から見直してみる価値がありそうである。

9. 合理性──最大化か満足化か?

以上、還元主義の路線から見えてくる問題群を指摘してきた。そこで、われわれの課題は、(1)「現にある」道徳性と「あるべき」道徳性との間のギャップを確認し、(2)後者を形成する基本的な価値判断を分析してその構成要素を明らかにし、(3)それらの価値判断を正当化する議論を示し、最後に(4)それらの構成要素も正当化の素材もともに非道徳的な要素に還元されることを示すこととなる。

短いスペースの中でこれをすべて遂行することは不可能であるが、軸となる考え方だけは示しておきたい。ゲーム理論の観点から有望に見えるのは、「あるべき道徳性」を合理性を軸にして構成しようというアプローチである。このアプローチの基本的な構想は次のように述べることができる。「われわれが現にもつ道徳は、必ずしも体系的ではなく、時には衝突さえ起こしうる規範や義務や価値の寄せ集めである。また、個人のもつ選好には、多くの場合、人それぞれのバイアスがかかっており、それゆえ好みや判断の違いが生じる。しかし、人びとが現にもつ選好ではなく、合理的だといえる選好を基準にして考えれば、バイアスや不一致は相当程度取り除くことができ、規範や価値の体系化も可能になる。あるべき倫理とは、このような合理的見地から受け入れられるという意味で正当化できるものである。」

この構想において、「合理性」の規定が一つのカギになることは明白であるが、その規定のうちに「道徳性」を前提せずにすますことができれば、還元主義を貫くことができる。つまり、(あるべき)道徳性は選好その他の非道徳的条件の組み合わせと合理性に還元できると予想されるのである。しかし、規範倫理学で使用すべき「合理性」については、倫理学者の間でも一般的な合意があるわけではなく、いくつかに立場が分かれる。おそらく、最も重大な立場の分岐は、(1)十分な情報のもとで機能しうる合理性の概念をとるか、それとも(2)不十分な情報しか得られない状況のもとで機能しうる、もっと現実的な合理性の概念をとるか、という選択肢で表現できよう。このような分岐を近年問題にし、(2)の選択肢の重要性を力説してきたのは、すでに言及したSimon であり、彼はそれを「限定された合理性」と名づけて擁護してきた。他方、倫理学の伝統では(1)の方をとる人々が多いように思われる。そこで、まずこの分岐が避けられないものかどうか、調停の可能性があるかどうかを検討してみたい。

Simon の言う「限定された合理性 bounded rationality」とは、意志決定者のもつ認知的な限界を考慮に入れた合理的選択を表す言葉である。認知的な限界とは、限られた知識および限られた予測能力を意味する。個人や企業の経営行動に主たる関心を持っていたSimon は、経済学における行動主義的なアプローチをめざし、個人や企業の実際の意志決定のプロセスを解明できるモデルを求めた。

数学的な意志決定の理論で支配的な考え方は、主観的確率と効用の概念を使ったベイズ主義者の路線であり、

(a)可能な選択肢のそれぞれについて、

(b)得られる結果の価値とそれぞれの確率(配分)がわかっており、

それに基づいて(c)意志決定者の期待効用(結果の価値と確率とを掛けて合計した期待値)を最大化する

ような選択が合理的だとされる。主観的確率の代わりに何らかの「客観的」確率を認める立場でもこの最大化モデルは使用可能である。しかし、このモデルはしばしば非現実的で、われわれの実際の選択状況に適用するには不適当であるとSimon は言う。例えば、(a)については、実際の選択に際して可能な選択肢をすべて数え上げることはまず不可能であるし、(b)の確率配分もわからないことが多い。したがって(c)の期待効用の最大化も、不可能であるだけでなく意味さえ持たない場合が多いのである。当然、人々の実際の選択行動を記述するために、このモデルは仮定が強すぎて使えないことが多い。

そこで、Simon はこれら三つのいずれの条件も、より現実的な条件で置き換えた独自のモデルを提出し、限定された合理性を規定しようとする。

(a')まず、選択肢はあらかじめ決まっているのではなく、少数の選択肢が生み出される過程を考えるべきである。

(b')次に、確率配分はわからないので、それを推定する過程、あるいは確率の知識を前提しないで不確実性に対処する方策を考えるべきである。

(c')そして、最後に、最大化原理ではなく「満足化satisficing」の原理を合理性の核と見なすべきである 。

「満足化」とは、最大化(当面は最適化と同義に理解する)が不可能であるか、可能であるにしても計算上のコストが大きすぎる場合に、最善の選択肢ではなく満足のいく選択肢を求めることである。例えば、大きな靴の卸屋で自分のためのスニーカーを一足探したいとき、自分の好みや必要性、耐久性、値段などを考慮して最善の(最も満足のいく)選択を行うことはまず不可能である。選択範囲が有限であるにせよ、最善を求めるためには決まったサイズのスニーカーをすべてのメーカーにわたって調べなければならず、そのためには多大な時間を要するであろう。しかし、半時間程度の限られた時間内でも気に入った商品を探し出すことは可能である。このとき、わたしは、例えば過去の経験から知っている二、三のメーカーの製品に的を絞り((a')、(b'))、適当な満足度のレベルを設定し、それをクリアーした数個程度の選択肢の中から一つを選ぶ((c'))という形で満足のいく選択をおこなえばよいのである。現実的な合理性はこのような形を取ると Simon は言う。

しかし、最大化と満足化とが理論的に必ずしも排他的な関係にあるのでないことは、すでにSimon 自身によって指摘されている。

形式的には、満足化の過程は、探索のコストを考慮に入れ、別の詳細な探索から期待される利益がその探索の機会コストとちょうど等しくなる時点まで探すということにして、いつも最適化の過程に変換することができよう(・・・)。しかし、この変換は、選択者に、おそらく過重な、情報および計算の負担を強いる。すなわち、探索から期待される限界収益と、機会コストを見積もるという負担である。これらの見積もりの問題を解くことは、もとの選択の問題を解くのと同じほど、あるいはもっとむずかしいかもしれない。(Simon 1997b, 296)要するに、現在手に入れている選択肢に甘んじてこれ以上の探索を怠ることは、もし探索したなら手に入る余分な利益を失うことになるかもしれない。この(失うであろう余分な)利益が現在の選択肢の「機会コスト」である。そこで、探索を続けるかどうかの決定は、期待される利益と機会コストのバランスで最適化の枠内で扱える。こういった考察で満足化の選択は最適化に変換できる。しかし、満足化がこのようにして理論的に最適化に変換できるとしても、それは選択の当事者に余分な計算のコストを導入することになるので、現実的な代替策を提供するわけではなく、現実的な手段は、満足のいく選択肢が見つかれば探索を打ち切るという満足化の方法である、とSimon は論じるのである。しかし、ここで言われた探索のコスト、機会コストと計算コストの比較のうちに、二種の合理性を調停する重要なカギが含まれている。簡単に言うならば、計算コストを小さくして、より満足のいく結果を得る可能性が見つかるなら、限定された合理性の制限内で最適化に近づくことができる。以下では、この可能性を探ってみよう。

10. コミットメント関係と信頼

実は、いま述べた可能性は本書にも執筆している山岸俊男氏の「信頼関係」の分析ですでに示唆されている。彼の説の要点は、排他的なコッミットメント関係と、開かれた信頼関係を対比させた図3によって簡略に説明できよう。

人類の初期の状態においてだけでなく、現代社会でも家族や小集団の中で特定の相手に忠誠を尽くすコミットメント関係が有益であることはすぐにわかる。しかし、見知らぬ他人との関係も築いていかなければならない社会においては、別種の関係も必要となる。その一つが山岸言うところの(相互利他的な)信頼関係である。小さな集団の中での排他的なコミットメント関係を離脱して、社会の中で新たな信頼関係を築くのに必要な心性や行動特性が形成されて定着するのは、そういった行動が大局的には行為者の利益になるような、客観的条件が社会的環境のうちにあるからだ、というのが山岸説の要点である。その客観的条件とは、他人を信頼しやすい人の方が、コミットメントで生じる機会コストを節約できて、コミットメントに留まる人よりも大きな利益を得られるということにほかならない(山岸1998、84)。この「利益」は、相互的利他性の文脈で生じることに注意されたい。また、信頼する、信頼される、信頼に値するかどうかを見分ける能力などは、ワンセットとなって互いの(社会的)適応価値を高めあっている、という山岸の指摘も銘記する必要がある。他人を信頼しやすい人は単なるお人好しではなく、社会的知性もすぐれていて、相手を見分ける能力も備えている。

では、以上の山岸説はわれわれの問題にどう関わるのだろうか。前述の「客観的条件」で言われた機会コストは、当人が計算できる必要はないことに注意されたい。同様に、他人を信頼する人は、信頼すると利益が得られると計算して、そういう動機で人を信頼するのだという誤解にも陥らないよう注意されたい。Simon が指摘したように、そのような計算能力は、限定された合理性のなかでは過大な要求である。にもかかわらず、結果的にコミットメントより大きな利益をもたらす行動様式は可能となる。なぜなら、(1)計算によって、ではなく、(2)心性と行動のあるコンビネーションを身につけることで、信頼関係を使いこなせるようになるからである。これは、まさにアリストテレスの意味での「倫理的徳」の一種であり、換言すれば「原則に従った行動をとる」ということでもある。ポイントは、多大な計算コストを要する(1)よりも、(2)の方がはるかに小さなコストで実現できるところにある。その結果、あたかも最大化原理に従った計算によって改善を目指したかのような選択と同様な結果にたどり着くことができる。要するに、社会環境の中での(同様な行為の繰り返しが生じうる)進化ゲームでは、(1)の戦略より(2)の戦略のほうが往々にして成功しやすい。これは、古今の倫理学者が指摘してきたこととも一致する。

11. 合理性の間接的改善

そこで、山岸説からの示唆を得てわたしが考えている筋書きは次の通りである。Simonが示した「限定合理性を最大化モデルの中で再構成する」手続きは、次のように再解釈することができる。この再構成は、実際の選択での使用や適用の指針にはならないが、選択のための規則(すなわち限定合理性に基づく選択規則)が改善されるための客観的条件を示している、と見なせる。平たくいえば、再構成で導入された計算コスト(9節参照)を選択者自身が支払わないですむ、あるいは低く押さえられる、という状況が可能なら、選択者はより劣った規則から改善された選択規則に乗り換えられ、結果的に社会集団の中で後者の規則が普及することも理解できることになる。そのための方策は、計算能力を改善するルートだけでなく、計算を迂回して別の戦略を採るルートでも可能である。山岸が展開した「信頼関係」の成立と普及の過程は、個々人が一定の行動パターンによって(計算を迂回して)得る結果が、より入念な計算の結果選択されるであろう結果と一致したり、それに近づきうる可能性を十分に示している。信頼関係が可能であるためには、山岸言うところの「他人を信頼しやすい人」が結果的に有利となるような状況が成立しておればよいので、その人自身が「そのような状況を認識し、計算した上で他人を信頼する」必要はない。まったく同様に、一人一人の選択者に、改善された合理性のレベルの計算をすべて求めることなく、結果としては改善された合理的選択を実現することもできる。

すでに与えられた紙数がつきたが、以上のような「合理性の改善」の過程で、あるべき道徳性の構成要素に意味を与え、しかるべき正当性を言うことができるのではないかというのがわたしの見通しである。もう少し詳細な議論については、内井 (2000)を参照されたい。

文献

Baier, K. (1958) The Moral Point of View, Cornell University Press, 1958.

Barkow, J.H., Cosmides, L., and Tooby, J., eds. (1992) The Adapted Mind, Oxford University Press, 1992.

Darwin, Charles. (1871) The Descent of Man, Murray, 1871. 2nd ed, 1874.

Dawkins, R. (1989) The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989.

Dennett, D. (1995) Darwin's Dangerous Idea, Simon and Shuster, 1995.

De Waal, F. (1996) Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1996.

Frankena, W. K. (1963) Ethics, Prentice-Hall, 1963.

Gibbard, Allan (1990) Wise Choices, Apt Feelings---A theory of normative judgment, Harvard University Press, 1990.

Hamilton, W.D. (1964) "The Genetical Theory of Social Behavior I, II", Journal of Theoretical Biology 7, 1964.

Hare, R. M. (1981) Moral Thinking, Oxford University Press, 1981.

Harsanyi, J.C. (1977) Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, Cambridge University Press, 1977.

Sidgwick, H. (1907) The Methods of Ethics, 7th ed., Macmillan, 1907.

Simon, H.A. (1955) "A Behavioral Model of Rational Choice", Quarterly Journal of Economics 69, 1955. Reprinted in Models of Man, social and rational, John Wiley and Sons, 1957.

------. (1997a) Administrative Behavior, 4th ed., Free Press, 1997 (1st ed., 1947).

------. (1997b) Models of Bounded Rationality, vol.3. Empirically Grounded Economic Reason, MIT Press, 1997.

Trivers, R. (1971) "The Evolution of Reciprocal Altruism", Quarterly Review of Biology 4, 1971.

Uchii, Soshichi (1997a) "Comments on Professor Ruse's View", http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/phisci/Newsletters/newslet_19.html, 1997.

Uchii, Soshichi (1997b) "Darwin on the Evolution of Morality", http://www.bun.kyoto- u.ac.jp/~suchii/D.onM.html, 1997; printed version in Uchii (1999).

Uchii, Soshichi (1998a) "Sidgwick's Three Principles and Hare's Universalizability", http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/sidg&hare.html, 1998; printed version in Uchii(1999).

Uchii, Soshichi (1999) "Three Essays on Ethics", Memoir of the Faculty of Letters 38, 1999.

ドーキンス、R.(1991)『利己的な遺伝子』(日高敏隆他訳)、紀伊國屋書 店、1991。

ドゥ・ヴァ−ル、F. (1998)『利己的なサル、他人を思いやるサル』(西田利 貞・藤井留美訳)、草思社、1998。[De Waal 1996 の訳。]

トリヴァース、R.(1991)『生物の社会進化』(中嶋康裕他訳)、産業図書、 1991。

長谷川寿一(1997)「心の進化――人間性のダーウィン的理解」『科学』67- 4、1997。

サイモン、H. A.(1987)『意思決定と合理性』(佐々木恒男・吉原正彦訳)、 文真堂、1987。

サイモン、H. A.(1989)『経営行動』第3版(松田武彦他訳)、ダイヤモンド 社、1989。

戸田正直(1992)『感情――人を動かしている適応プログラム』、東京大学出 版会、1992。

内井惣七(1974)「倫理判断の普遍化可能性について」『人文学報』38、 1974。

内井惣七(1988)『自由の法則・利害の論理』、ミネルヴァ書房、1988。

内井惣七(1996)『進化論と倫理』、世界思想社、1996。

内井惣七(1997)「道徳起源論」、『科学』67-4、1997。

内井惣七(1998a)「ダーウィニズムと倫理」、『生物科学』50-2、1998。

内井惣七(1998b)「道徳は進化的に安定な戦略か?――大庭健氏の誤読」、 『科学哲学』31-1、1998。

内井惣七(1998c)「進化と倫理」『進化経済学とは何か』(進化経済学会 編)、有斐閣、1998。

内井惣七(1998d)「道徳起源論から進化倫理学へ、第一部」、『哲学研究』 566号、1998。

内井惣七(1999a)「道徳起源論から進化倫理学へ、第二部」、『哲学研究』 567号、1999。

内井惣七(1999b)「進化的に安定な戦略とは」、『科学哲学』32-1、1999。

内井惣七(2000)「道徳起源論から進化倫理学へ、(三)」、『哲学研究』 569号、2000。

山岸俊男(1998)『信頼の構造』、東京大学出版会、1998。

Last modified October 31, 2002. (c) Soshichi Uchii